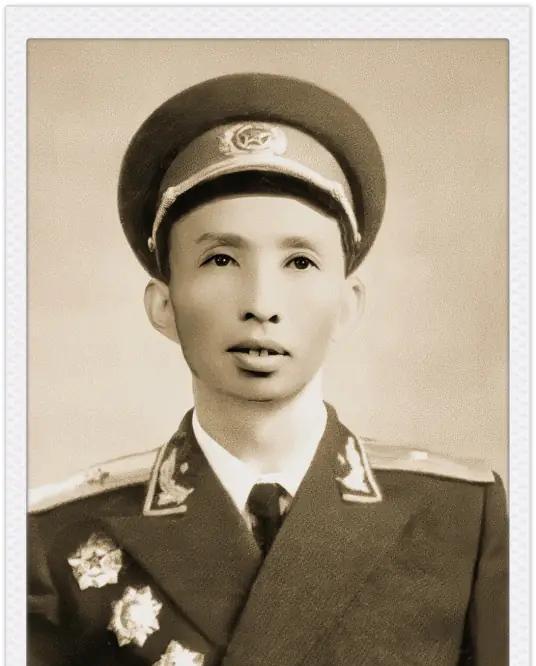

1940年,皮定均看上了女干部张烽,就让县长去说媒,张烽听说了县长的来意后,拒绝道:“他条件很好,但我不想嫁给他!” 1940年冬天,太行山的寒风裹挟着硝烟刚刚散去,一封信却在根据地的干部中悄悄传开,这是张烽收到的第十七封信,也是她第十七次将信退回,信是皮定均写的,他是八路军129师的团长,战功赫赫,人称“皮司令”,可就是这样一个人,追了张烽整整三年,始终没能得到一句回应。 张烽并不是不识好歹的人,她1918年出生在河北涉县,家中读书人多,书香气浓,1938年她参加八路军,被分配到涉县妇救会,那时候,她每天的工作不是动员群众、筹集物资,就是为烈士家属送去证明和安慰,她亲手签发过三十多份烈士证明,也安抚过二十多位失去丈夫的妇女,她看得多了,哭得多了,心也硬了,她在日记里写了一句话:“革命未成,何以为家,”这不是一句空话,而是她对自己下的誓。 皮定均与她不同,他出身贫寒,13岁参加红军,枪林弹雨中长大,到了抗战时期,他已经是能独当一面的指挥员,1938年长生口伏击战,他亲自带队埋伏,全歼三百多名日军,一战成名,但在感情上,他却显得笨手笨脚,他第一次见张烽,是在一次干部会议上,她一头麻花辫,神情利落,进门时还夹着一叠文件,皮定均没说什么,可心里已经定了。 他托人写信,找县长说媒,还特意从战场上带回一支日军钢笔,刻上“捷报为聘”四个字,可是这些都没有打动张烽,她把信一封封退回,把礼物一个个搁回去,她不是不感激,也不是讨厌,只是她太明白军人的命运有多不确定,她从没谈过恋爱,但她见过太多寡妇,也哭过太多夜,她不想在还没看到胜利的时候,就把幸福押在一个随时可能离去的人身上。 这一来一往,三年过去,皮定均的信越写越平实,话不多,却总是在讲战场上的事——哪里打了胜仗,战士们吃得怎么样,老百姓有没有安全转移,他在信里从不提感情,也不说甜言蜜语,只是在末尾加一句:“你那边还好吗?”张烽读了这些信,开始不再那么坚硬,她不再退信了,虽然还是不回,可每次收到,她都小心地放起来。 1942年冬,一次突发的反“扫荡”行动改变了一切,张烽带着妇救会的同志和群众转移,却在山路上和一小队日军遭遇,情况危急,她们没有武器,只能靠熟悉地形拼命奔逃,消息传到前线,皮定均立刻带着骑兵连赶了过来,他们连夜急行三十多里,赶上时天还没亮,雪还没停,他亲自指挥,将敌人引开,硬是在冰雪中打出一条路。 战斗结束后,张烽冻得嘴唇发紫,皮定均脱下自己的军大衣给她披上,那件大衣里,藏着她退回的十七封信,有些信纸已经泛黄,有些被汗水浸过的地方甚至模糊了字,她一页页翻着,看着那些熟悉又陌生的字迹,心里像被什么撞了一下,那个她曾经拒绝过无数次的男人,原来从未真正放弃。 不久之后,组织安排他们一起护送一批药品物资,这是一项十分危险的任务,要穿越敌人封锁的区域,沿途还有不少河道和山路,张烽本来以为这只是一次普通的调配任务,可七天六夜的同行,让她看到了皮定均不只是战场上的将军,他会为了保护伤员,把自己的干粮让出去;会在深夜巡查物资不让士兵受冻;甚至在一场小冲突中,为掩护群众,独自吸引敌人的注意。 她明白了,这个男人所扛的不只是军衔和命令,还有太多人命悬一线的希望,她也终于明白,自己害怕的不是战争,而是自己一个人扛不起未来,但现在,她不再是一个人了。 1943年6月,他们在太行山一个小窑洞里结了婚,婚礼没有仪式,也没有宾客,只有几位老战友,几碗萝卜炖肉和三斤荞麦饼,远处炮声阵阵,皮定均说,那是山河在为他们作证,张烽没有说话,只是低头把那支刻着“捷报为聘”的钢笔收进了口袋。 婚后不久,两人又被任务分开,1946年中原突围,张烽已有七个月身孕,却在敌人围追堵截中早产,孩子没能保住,那一夜太冷,张烽一个人躺在山路边的破屋里,身边只有一条薄被和一个失去呼吸的孩子,她没有哭,只是咬着牙把孩子埋了,那时皮定均正在前线指挥突围,带着七千人对抗二十二万敌军,他后来才知道这个消息,只停了片刻,就继续作战。 他们的感情从未轰轰烈烈,却在每一次生离死别中,悄悄积累,每次分别前,两人总会留下一句话:“如果我死了,你要带着孩子好好活下去,”这不是悲观,而是一代人对命运的清醒认知。 1976年7月7日,皮定均在福建军区一次飞行演习中不幸遇难,和儿子一同离开,那一天,张烽没有落泪,她只是整理好灵前的花圈,站在一旁,像平常一样沉着、安静,她知道,那个曾在战火中陪她走过三十三年的男人,再也不会回来了。