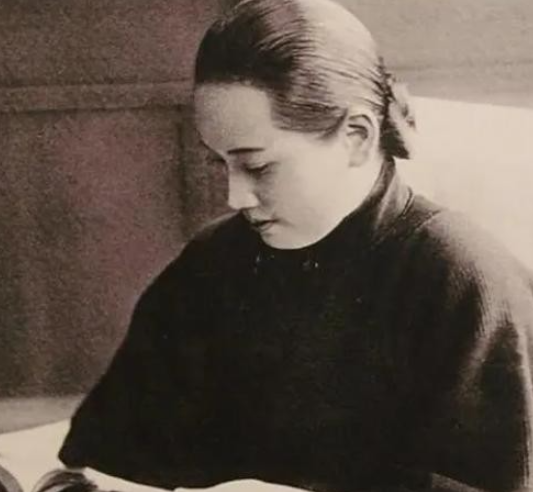

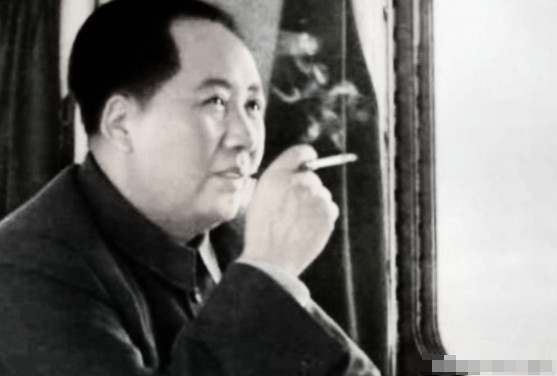

这是1976年,陈独秀的儿子陈松年来给父亲扫墓,陈独秀的墓地十分简朴,后面是郁郁葱葱,陈松年坐在墓碑前留下的这张照片。 陈松年是陈独秀最小的儿子。镜头定格的这一刻,他已是年过花甲的老人,两鬓染霜,静静地坐在父亲简朴的墓碑前。 他身后是安庆郊野的青山,郁郁苍苍,充满了生命力,而他身前是冰冷的石碑,镌刻着一个曾搅动了整个中国近代史的名字陈独秀。 对于这个家庭而言,革命二字,是用鲜血和生命写就的。父亲陈独秀是新文化运动的旗手,《新青年》的主编,那位被主席称为五四运动总司令的男人。 是他将马克思主义的火种引入中国,亲手缔造了我党。他的一生有过高光,也有过低谷,充满了争议,但无人能否认,他为这个国家的觉醒,曾振臂高呼,燃尽心血。 而他的两个儿子,陈松年的哥哥,陈延年和陈乔年,则将父亲点燃的火炬,化作了焚烧旧世界的烈焰。 陈松年或许常常会想起那个遥远的午后。那年他才五岁,在安庆老家的院子里,两个要远赴上海求学的哥哥将他紧紧抱在怀里。 那时的他还不懂,这温暖的拥抱,竟是他们兄弟三人今生最后的团聚。哥哥们的背影消失在巷口,也消失在了他的童年里。 哥哥们的人生,是划过暗夜的流星,短暂却无比璀璨。 长兄陈延年性格刚毅,做事雷厉风行。在法国勤工俭学时,他和弟弟一起,从无政府主义者转变为坚定的共产主义战士。 回国后,他被派往革命的中心广州。在那里,他被同志们称为开疆辟土的拖拉机。他不喜欢待在办公室里,而是脱下长衫,换上工人的粗布短褂,走到广州街头拉黄包车,和最底层的劳动人民打成一片。 工人们都亲切地叫他老陈,谁也想不到这个皮肤黝黑、言语不多的车夫,竟是留过洋、掌管着数千党员的区委书记。为了革命,他给自己立下六不主义,生活简朴到极致,心里装的只有工作和信仰。 次兄陈乔年性情则温和许多,但骨子里的坚韧与哥哥如出一辙。兄弟俩一南一北,共同为着那个理想的世界披肝沥胆。 然而,1927年的春天,风云突变。上海被白色恐怖的阴霾笼罩。陈延年明知山有虎,偏向虎山行,从武汉逆行至上海主持工作。不久,因叛徒出卖,他不幸被捕。 在龙华的监狱里,敌人用尽酷刑,想从他口中撬开党的秘密,却只得到钢铁般的回应。 行刑那天,他拒绝跪下,对着刽子手怒吼:“革命者光明磊落,视死如归,只有站着死,绝不跪下!”最终,敌人用乱刀将他残忍杀害,年仅29岁。 噩耗传来,不到一年,弟弟陈乔年也在上海被捕。同样的监狱,同样的酷刑,他同样选择了坚守。 在走向刑场前,他留给狱中同志们最后的遗言,是一句穿越了近百年时空,至今仍让我们热泪盈眶的嘱托:“让我们的子孙后代,享受前人披荆斩棘的幸福吧!”那一年,他才26岁。 哥哥们走了,走得那般惨烈,那般决绝。他们甚至没能留下一张像样的单人照,我们今天看到的影像,大多是从合影中小心翼翼截取下来的模糊面容。 他们的人生,如夏花般绚烂,也如夏花般匆匆凋零。 当陈松年坐在这里,他面对的,不仅仅是一座孤坟。他想起的,或许是父亲晚年的落寞与反思,是两位哥哥为信仰付出的年轻生命。 这个家庭为中国的革命事业献出了一位创始人和两位烈士,可谓满门忠烈。但所有的波澜壮阔,最终都沉淀为眼前这片寂静。 而让人欣慰的是历史并未遗忘他们。多年后,一部名为《觉醒年代》的电视剧,让延乔兄弟的故事家喻户晓。 在安徽合肥,有一条路被命名为延乔路。这条路并非凭空出现,而是十几年前,一位叫张维端的地名规划工作者,被兄弟俩的事迹深深打动,坚持要用他们的名字为道路命名,让他们永远不分开。 如今,这条路成了无数年轻人自发献花、缅怀的红色地标。路旁的学校,也更名为延乔路小学,孩子们在琅琅书声中,传承着英雄的精神。