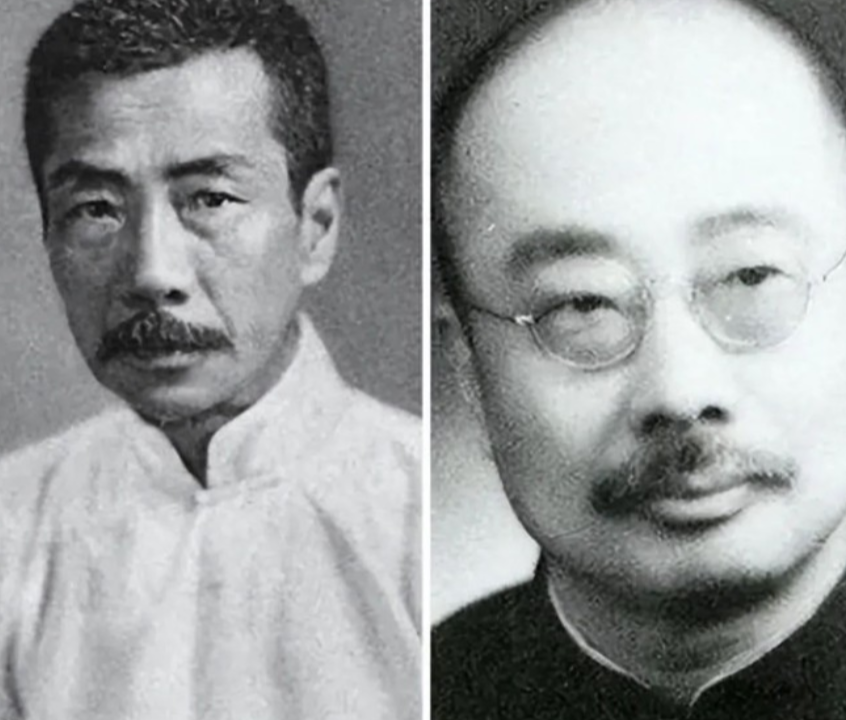

1936年,鲁迅去世的第2天,和鲁迅反目成仇13年的弟弟周作人,若无其事地去学校上课。课上,周作人讲到颜之推的《兄弟篇》,他的眼眶突然发红,想起和鲁迅断交的那天。

这个画面,瞬间打破了所有人的猜测,外人以为周作人冷酷无情,他却在那间教室里,被一本古书的文字刺痛了心。

表面平静的他,内心其实翻江倒海。周作人和鲁迅是浙江绍兴的亲兄弟,从小到大形影不离。

小时光里,鲁迅这个大哥叫周树人,周作人排老二,两人一起长大,家里是世代读书的望族,绍兴的老屋里,他们常常一块儿读书、玩耍,就像两个小影子紧紧挨着。

早年鲁迅和周作人并肩去日本留学,那是1900年代初,中国正处积贫积弱的年代,年轻人满腔热血。

他们怀着救国梦漂洋过海,想学点本领回来改变这片土地。

鲁迅起初学医,很快发觉救身体不如救思想,干脆拿起笔杆子写文章;周作人呢,爱上了翻译和散文,他的文字像老朋友聊天,细腻温和。

那时的他们是铁杆盟友,回国后一块儿投身新文化运动,给《新青年》写文章,一起骂旧思想、推民主科学。

这些合作的日子里,谁也想不到亲兄弟会变成仇人。

时光溜到1920年代,两人的路开始分叉。

鲁迅的性子火烈起来,文章越写越尖锐,专挑社会伤疤戳,立场越来越左倾,成了把锋利的刀子;周作人却温和多了,他偏爱琢磨文化和文学的小日子,少掺和政治。

他们像两股风吹散了,鲁迅高声疾呼变革,周作人静坐书斋做学问。

加上家里一堆杂事,金钱纠纷啦、媳妇儿不和啦,矛盾滚雪球似地堆积。

外人猜来猜去:啥原因闹翻呢?有人说经济账没算清,有人怪女人间摩擦。

总之1923年那一年,兄弟俩彻底掰了脸,13年里一句话不说。

鲁迅在北京的胡同里伏案写作,周作人也在北京教书讲学,可城市再小,他们却活得似两个世界的人,避而不见。

岁月匆匆,1936年10月19日,鲁迅去世了。

他是文坛泰斗,全国上下哀悼如潮,街头巷尾都在喊他名字。

谁也没料到,第二天周作人像啥事没发生,准时出现在燕京大学的讲堂。

他是那儿的教授,课表安排好了就去教,面不改色,让好多人摸不着头脑:这当弟弟的,真这么冷血吗?

怕是心里憋着啥吧。那天他讲颜之推的《兄弟篇》,文章是南北朝时写的,教导后人兄弟间要互相扶助。

周作人一板一眼念着,到讲兄弟情义那段,声音突然卡住了。

眼眶红得发亮,学生们都瞧见了,平时那个斯文的教授今儿不对劲。

后来大家才明白,他想起了1923年跟鲁迅翻脸的那一刻,吵得面红耳赤,从此陌路。

13年的冰山,就在那节课堂上,被一句话融化了。

眼泪没流下,但周作人的沉默说了很多:“那一刻,我知道错了。”

这场失态来得突然,他一向不露情绪的冷面人。鲁迅去世后,周作人没去哀悼会,也没公开说半句话,只默默躲回书堆里教书写文。

可那天红了的眼眶藏不住,他心头在翻江倒海。

后来他写篇短文,淡淡提到鲁迅,说虽然分歧大了去,但血脉终是兄弟,早年的时光忘不掉。

话不多,却透出后悔。表面低调的他,心里哪能那么平?鲁迅去世后,名声炸响似爆竹,成了现代文学的丰碑,文章编进课本,人人喊他斗士;周作人却跌进了低谷。

抗战时他糊涂走错路,和日本人合作,战后被当汉奸抓进监狱,蹲了大牢好些年。

1967年他去世时,几乎没水花,和鲁迅的光芒一比,他快被时光抹去。

但那堂课上的失态,照亮了另一面:他不只是个冷漠的弟弟,恩怨背后是血肉兄弟情的撕裂。

为啥兄弟会反目?不只是立场不合,还有人生岔路的遗憾。

鲁迅拿笔当枪,《呐喊》里的文字像把刀,直戳旧社会的痛处,唤醒千万人;周作人是个点灯的文人,散文闲聊生活文化,翻译洋书传思想。兄弟路不同,却都点亮了中国的文化夜空。

可惜,他们没能一起走到尽头。

鲁迅的刚和周作人的柔,本该互补的双星,却因时代漩涡和人性的弱点,一怒成恨13年。

课堂上那抹泪光,不只是后悔,更是对血肉情的一次救赎提醒,在历史黑白分明的评价里,总藏着抹灰的情。

时间过去百年,回看那天,周作人失控的样子,像把尺量了人性。

兄弟恩怨不是简单对错,而是两个活人在大变局里走岔的悲剧。

周作人后头的污点不洗白,但那堂课让咱们明白:亲情的根深种在心深处,断得了交情断不了血脉。

鲁迅光芒万丈,周作人暗淡收场,可那一瞬红眼眶,是历史给咱们上的课,别急着贴标签,人生复杂着呢。

恩怨背后,是颗柔软的心在挣扎。