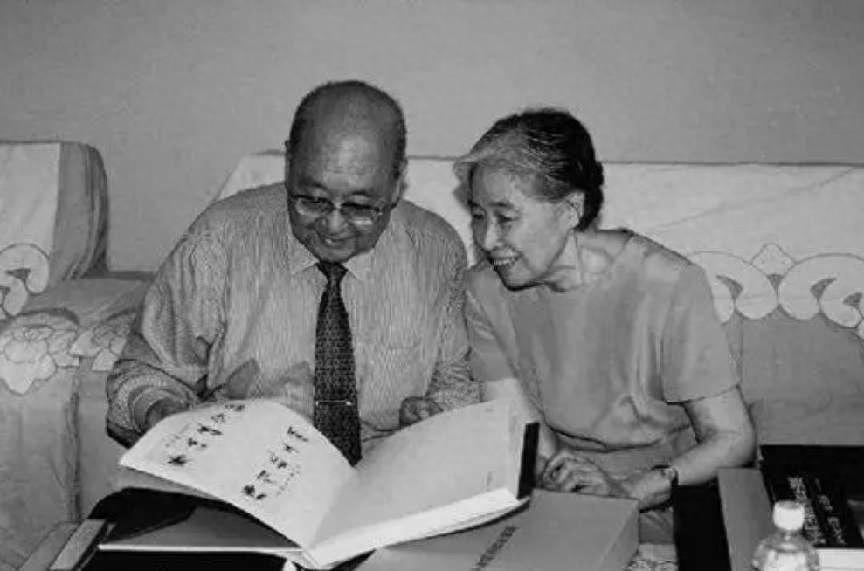

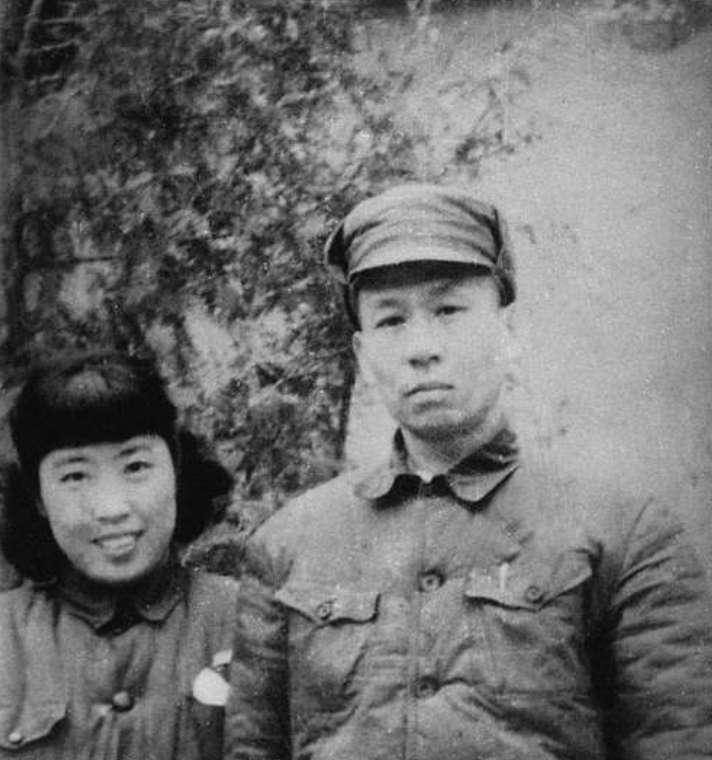

49年刘少奇初见岳父岳母,席间泄一个“密”,王光美不高兴了 “1949年2月3日,你真的有空进城?”王光美站在香山办公室门口,小声问丈夫。 刘少奇抬腕看表:“忙,再忙,也得拜见老人家。” 大年刚过的北平,枝头还挂着几串残灯。中央机关迁来不过半个月,文件像雪片一样压向中南海西花厅。刘少奇却硬挤出一下午,把行程秘而不宣地塞进工作单,理由只有一句:第一次上门,不能再拖。司机事先被告知目的地是“市内某院”,卫士则留在车外,以免阵仗吓着普通人家。 王家住西单南堂子胡同,塞满书籍与琴棋字画,透着旧京士绅的谨慎与清雅。电话里得到通知后,王父王治昌翻出长袍,王母忙着吩咐厨房准备湖南菜,还特意嘱咐小儿子王光英把家里仅剩的一瓶洋辣酱找出来——听说湖南人吃辣。 敲门声响,王光英抢先一步迎出院子。刘少奇脱下呢子大衣,露出打着补丁的中山装,先给老人鞠了个躬:“两位把这么多子女培养成党员,辛苦了。”一句话,王母眼眶立刻湿了。王光美暗自点头,丈夫懂礼数,比想象中放松。 寒暄间,王光英递上早起在旧货摊淘的格子薄呢围巾:“妹夫,天津那个冬天可比北平厉害,拿着挡风。”刘少奇接过,随口笑道:“心意领了,下不为例,我们家可真没这套。”嘴上谦虚,手却把围巾折得整整齐齐塞进公文包。 家常聊得投机,两人不知不觉谈到天津工商界。王光英略带苦恼:“厂子停工,资本家这个帽子怪沉。不干吧,上千名工人吃饭是问题,干吧,又怕误了方向。”刘少奇倚在椅子上,思索片刻,语调放缓:“你穿这身行头,屁股却坐在工人那边,这正是党需要的人。别急着摘帽子。” 菜刚端上桌,刘少奇夹起剁椒鱼头,忽然冒出一句:“过两天我去天津,有情况直接和我说。”话音落地,王光美筷子一顿,眉头轻蹙。她从小受保密教育,丈夫的行踪连自己都不一定提前掌握,现在竟当着未入党的兄长随口透露,这算哪门子纪律? 傍晚回香山的吉普驶出胡同,王光美再也忍不住,压低声音埋怨:“行动都是绝密,你怎么能告诉哥哥?我党员,他还是群众。”刘少奇笑而不答,只让司机把车窗摇上,留下一句:“你哥有用。” 真相要到几天后才浮出水面。那时平津战役已经尘埃落定,天津虽接管顺利,却因工商业停摆陷入半瘫痪:私营企业开工不足三成,工人街头失业,华北局接连向中央告急。中央决定派刘少奇赴津调查,时间紧、任务重,他需要一根能够迅速打进工商圈的线,而王光英—既懂化工又有资本家身份、同时对党高度认同—再合适不过。一次“泄密”,其实是一针入药。 消息果然灵验。王光英抵津后,带着“中央领导马上来”的口信频频走访商会、厂主,劝他们别跑、别躲,恢复机器轰鸣。他自己更是打开仓库,先把库存原料投入生产表态。几周后,天津复工率升到七成,失业工人陆续回到车间。薄一波后来在会议上专门点名:“光英这孩子,关键时刻顶了大用。” 把镜头往前拨一点,才能看懂刘少奇的信任从何而来。1946年秋,王光美刚到延安中央外事局报到,就在枣园会议室给“小诸葛”做同声传译;男人眉宇间的坚毅与偶尔闪现的幽默,让这位名门闺秀暗暗心动。两年后的西柏坡,她推门进办公室,听见一句突如其来的“你真的来了”,那一刻,16岁的少女羞红了脸,也完成了自己对未来的抉择。 同样的信任,也落在王光英身上。1943年,日本封锁大后方,天津近代化学厂举步维艰,他却硬是靠技术革新撑下来,还偷偷给八路军筹措药品。解放前夕,他打算金盆洗手,谁知刘少奇一句话把他拉回战场:“工商业不比枪林弹雨,你是穿西装的战士。”多年后回忆起这场谈话,王光英说:“那晚他没说大道理,只一句‘屁股坐在工人这边’,够我用一辈子。” 时间进入1950年代,王光英接连担任天津市工商联秘书长、市政协副主席,把家底全部并入国营企业。人们爱叫他“红色资本家”,他却自嘲:“其实我只是听妹夫的话,换了条战壕继续干。”改革开放后,七十多岁的他在香港创办光大集团;金融街头,老人拄着拐杖对年轻董事说:“别忘了工人那边的椅子。” 再说那条格子围巾。刘少奇爱极了它,开会、考察、甚至外事接待,总喜欢绕在脖子上。1962年,他去长沙调研,下榻旅舍,警卫提醒:“天气热,围巾可以不戴。”刘少奇拍拍包袱:“这是家里人的心意。”一句话,所有人都笑了。 多年过去,香山梅林早已换了新枝。2018年,百岁高龄的王光英在北京平静离世。追悼会结束,有老同事回忆:“那一次秘密家宴,改变了天津,也改变了他的人生。”人们听罢默然。院子深深,往事悄悄,却从未远去。