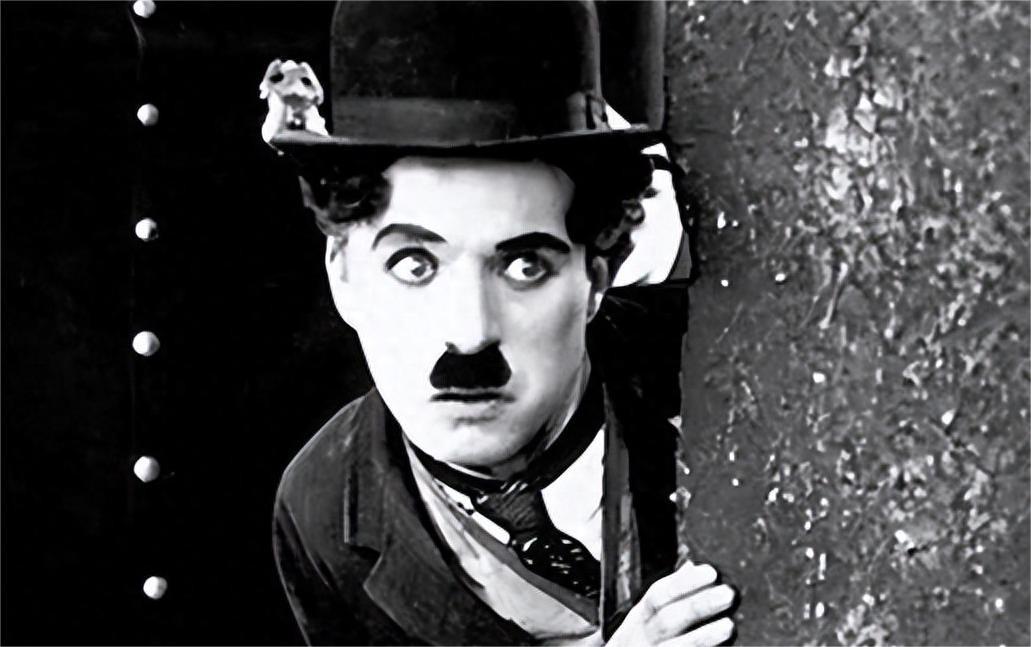

卓别林在饭桌上问周总理:能送我一瓶茅台吗?总理的回答令人暖心 “1954年4月27日晚上七点整,这位中国总理真的会亲自来门口吗?”卓别林低声问身边的乌娜,语气里透着一点孩子般的好奇。 那天的日内瓦天空带着初春的清凉,周恩来刚从会议现场脱身。对外,他在讨论朝鲜停战与印度支那问题;对内,他想抓住任何一次能够讲述中国故事的机会。卓别林,就成了这场文化外交最特别的纽带。 很多人后来才知道,周恩来准备这场私人晚宴只花了半天时间,但名单和菜品却改了三次。原因很简单:要让一位被美国贴上“左翼”标签的艺术家感受到尊重,又不至于让西方记者捕风捉影。于是,官员席位被压缩,舞台、电影、音乐三个圈子的代表被补上。 再把时间拨回几十年。1889年,伦敦东区的贫民窟诞生一个瘦小男孩——查理·卓别林。街头卖艺、马戏团跑龙套、好莱坞的镁光灯,他像陀螺一样旋转。可就在事业巅峰,他拍了《摩登时代》《大独裁者》,针砭贫富差距和法西斯。欢笑背后,是对资本秩序的犀利讽刺。 二战刚落幕,美国的麦卡锡主义却高涨。调查、听证、遮掩不住的偏见最终汇成一句冷冰冰的决议:撤销入境签证。1953年,卓别林举家搬到瑞士科西耶。人们以为他会就此沉寂,没想到,一个来自东方的新政权给了他意外的舞台。 晚宴前半小时,周恩来提前抵达别墅门口。卓别林刚跨进庭院,就见到总理笑着伸手,“卓别林先生,欢迎。”那一瞬间,镜头似乎定格:一位银幕巨匠,一位中国国务总理,两双眼睛里都是亮光。 开席后,话题没有从“国际形势”入手,反而是《城市之光》的配乐。周恩来说自己在延安就看过这部电影的放映版本,“最打动我的是盲女听到钟声那一幕,虽然没有对白,却让人心里一颤。”卓别林难掩激动,握拳轻敲桌面:“您真的注意到这个细节?那是我最用心的剪辑点!” 有意思的是,餐桌上的另一位越剧名家范瑞娟,主动把《梁祝》的唱段哼了几句。卓别林竖起耳朵,一字一句跟着模仿拖腔,还把手帕抖成胡琴弓,逗得全桌大笑。周恩来半开玩笑地点评:“你这是把中国悲剧唱出了喜剧味道。” 酒菜过半,侍者端上两坛刚空运到瑞士的茅台。晶莹液体入杯,幽香四散。卓别林抿一口,眉头微挑:“这酒好像在舌尖跳舞。如果可能,我能带一瓶回去慢慢研究吗?”周恩来立即示意工作人员:“准备两瓶,一瓶给先生,一瓶给夫人。”接着补了一句,“电影里的浪漫属于银幕,生活里的浪漫就装在这瓷瓶里了。”暖意瞬间溢满餐室。 不得不说,那瓶茅台后来成了卓别林私人酒柜里的“首席演员”。他逢人便讲:“世上最好的礼物,不是价格,而是被理解。”几年后,《香港青年》杂志采访他时,他还特地把酒瓶拿出来展示,底座贴着一张小条:1954·Geneva·Gift from Premier Zhou。 我一直觉得,这场只有几小时的聚会,比厚重的外交公报更能解释什么是“人心相通”。周恩来用一句“浪漫装在瓶子里”打动了卓别林,卓别林则用一段临时越剧旋律回应了中国的善意。两个人把各自的身份标签放到一旁,让文化先行,让情感落地。 日内瓦的灯光早已熄了很多轮,但那一晚的碰杯声还在不少见证者耳边回响。有人说,这是新中国第一次把一瓶白酒当成外交符号;也有人说,这是卓别林最后一次以“演员”的方式即兴表演。无论哪种说法,都足够说明一点:真正的交流,从来不是你输我赢,而是彼此点亮。