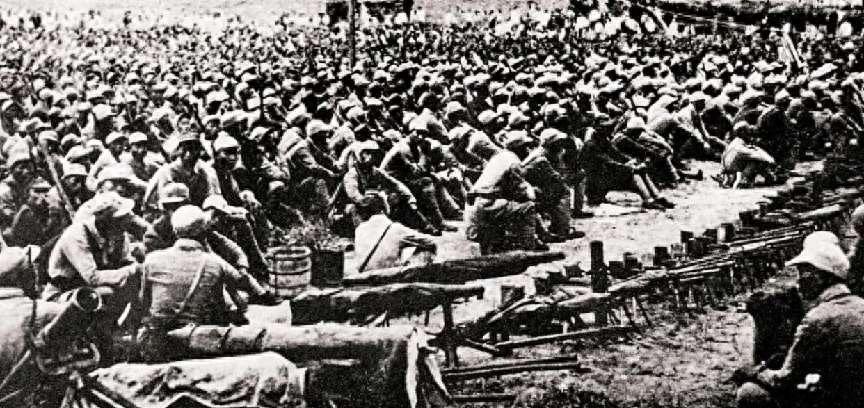

山东八路山头多,由谁掌舵成难题,43年毛主席果断将指挥权交一人 “1943年5月,延安窑洞里,毛主席放下电报,对刘少奇说:‘山东,再拖不得了,得有人镇得住。’”简短一句,定下关乎华北大局的棋子。彼时胶东海风仍带着硝烟味,道路两旁新坟连着旧冢,抗日根据地却因指挥权反复摇摆,像一条缆绳上打了好几个死结,谁也解不开。 山东的重要性,老兵都清楚:东两面是大海,随时能接应外援;西北挨着津浦、陇海两条铁路,日军调兵最快的通道就在脚下。能稳住山东,就能牵制华北敌军,分担太行与陕甘的压力。也因此,自1936年起,中央陆续派出黎玉、张经武、朱瑞、徐向前等人“掌舵试水”。大家都是好手,却因军政分置、山头林立,始终未能把两支主力——115师与山东纵队捏成一个拳头。 先看设想:1939年总部把徐向前空降山东,挂第一纵队司令名号。徐向前资格硬,红四方面军老总,黄埔一期老党员,讲话一句顶三句。结果呢?一年不到即奉命回延安,第一纵队番号随风散去。山头问题依旧,战术得分,战略丢分。 紧接着朱瑞、陈光、罗荣桓三足鼎立。朱瑞懂政治,爱出点子;陈光打仗猛,却急脾气;罗荣桓为人稳,常以“毛主席说主力要让地方三分”为镜自照。三人背景不同,目标相同,但磨合期刚过,日军大“扫荡”扑面而来。陆房之战,陈光判断失误,师部被包围,靠罗荣桓从外围调小股部队接应才脱险。战后有人气得拍桌子:“要是罗政委在师部,这么大窟窿能出现?” 矛盾随之尖锐。一边是朱瑞电报直陈“115师指挥不力”,一边是陈光抱怨“山纵各自为政”。延安收到互怼电报,毛主席批示:“路线对的就别换,先稳住。”言下之意,核心还没找准,换谁都治标不治本。 时间来到1942年。刘少奇奉命巡山东,带着一纸“整风”方案。刘少奇实地走访后回报:朱瑞优点多,浮躁亦多;陈光肯拼,但缺少全局目光;罗荣桓身体差,却最能团结人。毛主席盘棋盘:山东之局,需政治统帅,军事可分层;需耐心,需权威;需一颗能把各路脾气揉进一个锅里的心。硬指标一条条对照,罗荣桓愈发突出。 于是1943年9月,中央文件下达:罗荣桓任山东分局书记兼山东军区政委,朱瑞、陈光调延安参加七大。换人不换枪,八路军番号不动,所有任务口径归一——“听罗政委调遣”。文件一出,山东军政系统像突然拧紧的螺丝,吱呀一声归到一条线。 有意思的是,罗荣桓此时肾病已到了夜尿带血的程度。医生劝他回延安休养,他只答一句:“统一尚未完成,我先不走。”从整风到减租,罗荣桓一条条抓。他先让机关瘦身,把多余的处室合并,十三个骨干团留作拳头,其余编入地方支队;再用“分田不分地契”的办法减租减息,地主少收三成,佃农心气立刻高涨;同年冬天,大生产运动铺开,部队自己种棉花、织军被,据说一个冬天织出的棉被能铺满八百里黄河古道。 军事上更见分量。太平洋战局逆转,日军抽调关东军增援南线,山东敌伪兵力开始缩水。罗荣桓抓住缝隙,指挥第九、第十团在胶济铁路两侧连续发动袭扰战,拆轨、炸桥、伏击交通队,迫使日军不得不把增援部队又拉回来“救火”。当时胶东群众打趣:“罗政委隔三差五给东洋人送‘惊喜’。” 到1945年抗战结束,山东抗日根据地人口扩大到二千四百万,正规军二十七万,地方武装与民兵接近两百万。数字不仅惊住日军,连友军也心里打鼓。著名的“芦苇荡会议”上,华北某军首长私下嘀咕:“山东的家底,顶得上一支大军区。” 战争尾声,中央着手总体战略布局。罗荣桓按命东进东北,只带了副官和医生,途中在安东火车站上还给山东军区来电:“干部要走一批,保证半岛不失序。”后来东北野战军编制里,山东籍干部占了近四成,成为林彪打四平的骨干;华东野战军序列中,出身山东的团以上军官多得很,粟裕感慨:“罗帅当年那十三个团,真是金子。” 建国后罗荣桓任总政治部主任,1955年授元帅,排名第八。1962年毛主席对客人说:“只换了一个罗荣桓,山东的棋活了,全盘就活了。”一句评价,既是肯定,也是提示:治军治党,最紧要的是把人孔好。 遗憾的是,罗帅在1963年12月病逝,年仅六十一岁。身后未留子嗣,留下的是一架旧皮箱,几套洗得发白的灰布军装,还有那十条朴素到极致的格言——“无私利,不专断,抓大事,敢用人……”老战士回忆,罗帅办公室墙上最显眼的,是“算得到,做得完”六个字,他常说:“打仗做事,算盘珠儿得拨响,不能只会拍胸脯。” 如今翻阅山东战史,那些山头与矛盾不再重要,重要的是在最胶着的岁月里,有人用一颗稳如山的心,搭起了团结的桥梁,让山东这艘大船顺流而下,驶进了胜利的港口。