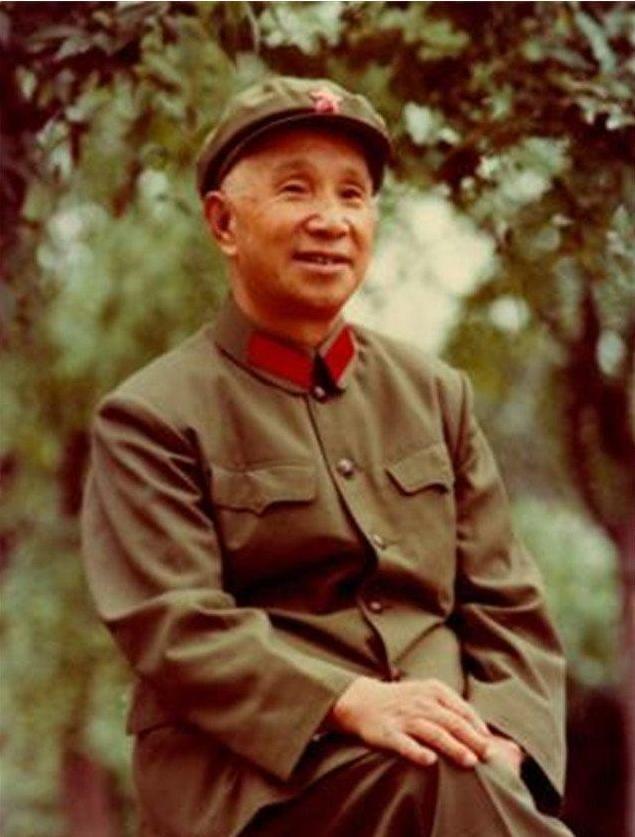

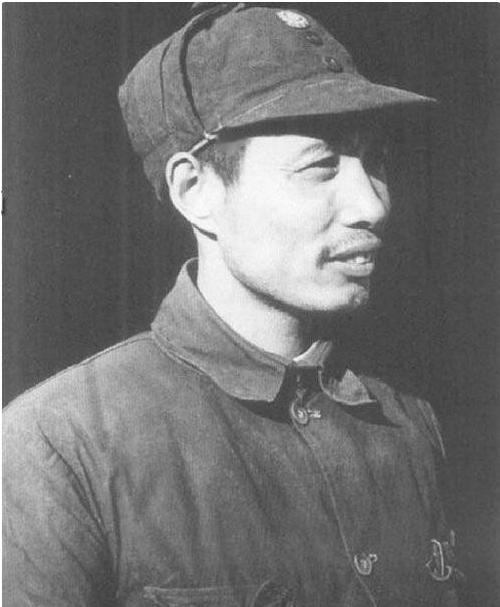

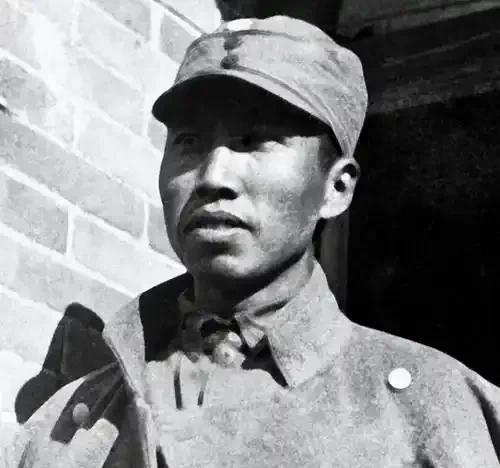

81年粟裕临终之际,提出一项特殊请求,中央为何让张震替他完成? “我想再看看家乡那片竹林,行吗?”——1981年2月3日凌晨,北京301医院病房里,粟裕用几乎听不见的声音对探视的张震说。灯光昏暗,输液管轻轻晃动,空气里只有仪器的滴答声。 这位久经沙场的老将迂回了大半生,却在病榻前第一次对个人情感开口。几十年征战,他从未向组织提出过任何私人请求,如今只盼落叶归根,看一眼会同县枫木村的老屋。医护人员评估后反馈:远程跋涉风险极大,摇头连连。中央必须给一个妥帖的答复——既要护住元帅性命,也不能辜负英雄心愿。 很快,军委作出折中方案:派一支小分队代表粟裕返乡探望并取回影像与土产。挑选谁带队,是关键。人选要熟悉粟裕生平、情感,懂医护常识,又能在乡亲面前代表中央。目光自然落到张震身上。 两人结识虽不算最早,但在枪林弹雨中结下的默契无人可比。从抗战到解放,从苏中到淮海,粟裕纵横捭阖,张震运筹协同。战后岁月,两人职位几经交错,能力与品格早已在对方心中有了底。粟裕常说:“老张细心,我放心。”这种信任,在临终前被推到最高点。中央考虑再三,批准由张震率队南下,秘书朱楹同行,名义是“下部队调研”,实则完成最后的托付。 1981年3月中旬,春寒料峭。张震一行人先至广西,然后辗转抵达湘西山间。会同县道路崎岖,越往里走越窄。当地干部得知“粟师长派人回来了”,敲锣打鼓迎接。枫木村老宅木门吱呀而开,房梁上仍留着粟裕少年刻下的“求学”二字。村里几位耄耋老者拄杖而出,拉着张震的手连声道:“首长辛苦,不忘乡亲啊。”张震只说了句:“粟司令惦记着大家,这次我们代他回家看看。” 短短三天,张震按清单完成了一系列细致任务:拍摄故居外景、记录族谱原件、收集自家竹林里的新笋、替粟裕扫了祖坟,还嘱咐当地修缮房顶。返京途中,张震随身揣着胶卷,像护密电码一样不离手。抵医院那一刻,他顾不上脱军大衣,进病房就把相册递到粟裕面前。 照片上的木屋、青竹、溪水勾起粟裕记忆。他费力翻看,每到一张就轻轻点头;见到祖墓前新土,他的眼角终于湿润。张震放下相册,低声汇报乡亲们的问候,掏出村里大婶亲手晒的腊肉和稻谷香茶。粟裕闻了闻腊肉味,笑了,胸腔却急促起伏。医生忙上前调整氧气流量,张震在旁握着他的手——那一刻他明白,这趟湘西之行值了。 一年后,1982年9月,粟裕病情急转直下,冤案评定仍无官方结论。楚青忍痛致信陈丕显,请求拨乱反正。信件辗转至杨尚昆、胡耀邦案头,却因材料庞杂、历史牵扯复杂而陷入僵局。张震眼见老首长日渐羸弱,私下多次奔走,把能翻出的作战电文、会议记要一一复印,递交军委史料小组。老战友间的情义,在这条隐秘渠道里继续发挥力量。 1984年2月5日凌晨,粟裕与世长辞。噩耗传来,时任总后勤部部长的张震久久站立无语。吊唁结束,他主动承担起整理遗稿、归档战史的工作。葬礼两天后,他便召集秘书处统计粟裕所有未刊手稿,交总政领衔编纂。只要材料完善,历史自会说话——这是张震坚信的逻辑,也成为后来平反的抓手。 1987年4月,粟裕八十冥诞前夕,会同县立碑仪式举行。张震赶到山冲间,在碑前讲话:“粟司令一生磊落,今日石碑立此山头,后辈自有评说。”言辞不多,句句真情。那天他随身带了两封信:一封写给正在筹备《中国大百科全书·军事卷》的编辑,强调须客观记载粟裕1958年受错批事实;另一封寄给军委办公厅,请求公开粟裕战功数据。措辞平实,却直指核心。 1994年,《解放军报》与《人民日报》同日刊出署名文章《追忆粟裕同志》。文中明确指出:“1958年粟裕同志在军委扩大会议上受到错误批判,长期得不到公正对待,这是重大失误。”落款“张震、刘华清”。不到千字的篇幅,却让尘封三十六年的烟尘散去。楚青听闻后流泪道:“粟裕地下有知,也该安心了。”其实,成稿时张震已年逾八旬,眼疾严重,定稿夜里仍捧着放大镜逐段校字,只为确保每一句都经得起后人推敲。 外界常问:为什么中央偏偏选张震完成粟裕最后的愿望?答案并不玄妙——信任。信任源于并肩作战的日子,也源于风浪里互相搀扶的经历。粟裕在危难时为张震争取安全,张震在老首长沉冤时奔走呼号;一个愿意托付生死,一个愿意担起重负,故事便延续到生命终点,甚至更远。 今天,人们谈及“儒将”粟裕,总离不开那两句评语:百战百胜的统帅,敢于创新的战略家。而在另一侧,人们也记住了“最靠谱的参谋长”张震——他的稳健与细致,让一项看似不可能的临终请求,化作一段抚慰人心的佳话。不少军史作者调侃:若没有那次湘西行,粟裕的遗憾或许永难弥补;若没有后来那篇文章,历史书页也许依旧模糊。张震则淡淡回应:“我只做了应该做的事,换作别人,也会这么做。”话不多,却映出一代老兵的赤诚。