1937年,晋绥军的200多名伤员在转移的途中遇到了日军,日军将伤员残忍杀害。姜玉贞知道后,对手下士兵们怒吼:“以后遇到日本士兵,全部格杀!不用禀告!用这些日本人的生命来祭奠我们惨死的战士!”

1937年10月,山西原平城下,五千中国军人面对十倍于己的日军,明知必死却毫不退缩。这场血战背后的故事,比任何电影都要震撼人心。

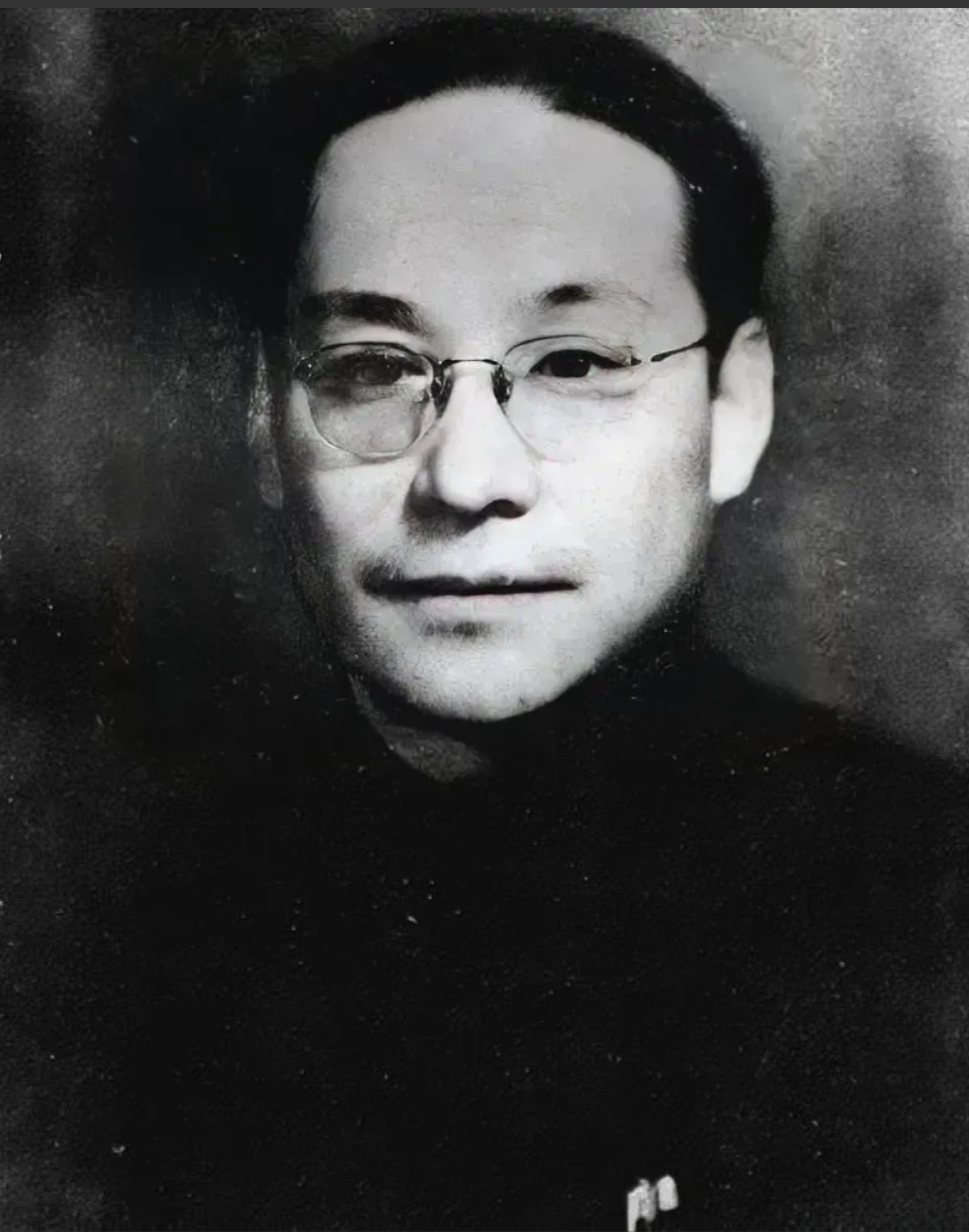

那是抗战爆发后的第三个月,日军气势汹汹要在一个月内拿下整个山西,眼看太原岌岌可危,阎锡山把最后的希望寄托在了姜玉贞身上。

“死守原平七天,为后方争取时间!”接到命令时,这位43岁的山东汉子没有多说什么,只是点了点头。他心里清楚,这道命令其实就是让他们去送死。

姜玉贞带着五千弟兄连夜赶到原平,看着眼前这座小城,再看看手里这点家底儿,任谁都知道这是个不可能完成的任务。日军有飞机大炮坦克,他们只有步枪和几门破迫击炮。

但姜玉贞有自己的办法,他让士兵们连夜挖壕沟、筑工事,一口气修了三道防线。更重要的是,他知道怎么鼓舞士气。

“弟兄们,咱们虽然武器不如人,但咱们有一样他们没有的。”姜玉贞站在临时搭建的台子上,扯着嗓子喊,“咱们脚下踩的是自己的土地!”

为了让大家吃好最后几顿饭,姜玉贞特地找来厨子,每晚都要做热腾腾的羊肉包子。那几天,整个原平城都飘着包子的香味。士兵们一边啃着包子,一边听旅长许诺:“谁要是手榴弹扔得准,我请他喝高粱酒!”

10月3日天还没亮,日军的炮弹就呼啸着砸了过来,整个原平城瞬间被硝烟笼罩,到处都是爆炸声和喊杀声。

姜玉贞穿着那件黄色的军大衣,在最危险的地方来回奔跑指挥,有人劝他换件普通衣服,免得成了活靶子。他却说:“这大衣就是要让弟兄们看见,长官还在这儿!”

战斗进行到第三天,日军的坦克突破了外围防线,姜玉贞立刻组织敢死队,让战士们身上绑满手榴弹,钻到坦克底下同归于尽。

那一天,有三十多个年轻的生命就这样消失了,但他们用血肉之躯,硬是把日军的坦克挡在了城外。

到了第五天,日军调来了更多大炮,原平的城墙被炸得千疮百孔,到处都是倒塌的房屋和战友的尸体。弹药越来越少,伤员越来越多,但没有一个人提退却。

姜玉贞的嗓子已经喊哑了,眼睛熬得通红,但他依然坚持在第一线。看着身边一个个倒下的弟兄,这个铮铮铁汉也忍不住红了眼眶。

七天期限到了,但接防的部队还没到,姜玉贞没有犹豫,决定继续坚守。他知道,多守一天,太原就多一天准备时间,千千万万的老百姓就多一天希望。

10月10日夜里,日军终于冲进了城,巷战开始了,这是最残酷的战斗方式。姜玉贞带着剩下的几百人,在废墟中与敌人拼命。

子弹打光了就用大刀,大刀砍断了就用拳头,每一条街道,每一间房屋,都成了战场。姜玉贞身上中了好几枪,但他咬着牙继续指挥战斗。

天快亮的时候,姜玉贞带着最后的二十几个人准备突围,就在这时,一颗子弹射中了他的头部。这位英雄将军倒在了血泊中,再也没有起来。

五千守军,最后只有两百多人活着走出了原平,但他们的牺牲没有白费,日军的进攻被整整拖延了十天,太原防线得以重新布置。

后来有日本军官说,他们从来没有遇到过如此顽强的抵抗,有些日军甚至对中国军人的勇气表示敬佩,在战后为牺牲的中国士兵立了一座墓碑。

这场战斗证明了一个道理:当一个民族真正觉醒的时候,任何强敌都无法征服他们的意志。姜玉贞和他的五千弟兄,用生命诠释了什么叫血性,什么叫担当。

如今的原平早已重建,但那些英烈的名字永远不会被遗忘,每年都有很多人来到烈士陵园,向这些英雄致敬。

历史告诉我们,正是有了无数个姜玉贞这样的英雄,我们的民族才能在最黑暗的时刻看到希望,在最绝望的时候找到力量。

你觉得在今天这个和平年代,我们还需要这种“明知不可为而为之”的精神吗?