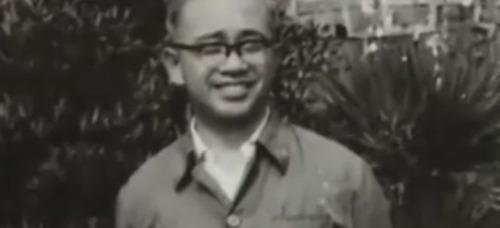

造原子弹的83岁科学家:儿子先天弱者,妻子女儿精神分裂 魏世杰,1941年8月生在山东青岛即墨的一个小村子。那时候战乱,他家里穷得叮当响,可他从小就对科学着迷,村里借来的破旧科普书都被他翻烂了。高中毕业,他考进山东大学物理系,学得特别好,还能写一手漂亮文章。1964年,他刚从大学毕业,系主任把他叫去,说国家要他去西北搞原子弹研发。他没多想,收拾行李就上了火车,望着窗外从绿地变成黄沙,心里明白,这辈子要干大事了。 他被分到青海221厂,干的是核武器的爆破部件研究。那地方海拔3200米,冷得要命,空气稀得喘气都费劲。住的是土坯房,晚上得裹两床被子才睡得着。他每天穿着厚重的防护服,钻进满是化学味的工作间,研究怎么让炸药更稳定。1968年,有一次他在宿舍写笔记,突然一声巨响,229车间炸了,火光冲天,好几个同事没了。他站在废墟前,手攥得死紧,心头像被掏空了。 在221厂那些年,他亲眼看着中国第一颗原子弹和氢弹试爆成功。每次成功,基地里都欢呼一片,他站在观测点,看着远处的蘑菇云,心里有点骄傲,又有点沉重。可危险也常在身边晃悠。有回实验,炸药球贴加热片出了岔子,他和八个同事一起上班,回家时班车上就剩他一个,七个座位空荡荡的,车轮碾沙子的声音听着都扎心。 1970年,他因为一些事被关了一年多。监狱里条件差得没法说,他就借着昏暗的灯光,继续写科学笔记,想着出去还能接着干。1973年,221厂搬到四川,他跟着去了,带队研究“内热源炸药温度场分布”,整天埋在公式和仪器堆里。1990年,他调回青岛黄岛区科委,管技术,直到1996年退休。 在核基地那会儿,他每天早上穿过满是沙尘的戈壁,走进戒备森严的厂房。工作台上全是炸药样品,一个不小心就可能出大事。1968年那次爆炸后,他干活更谨慎了,每一步都查好几遍,汗水老往防护服里淌。还有一次贴加热片的实验,火光一下吞了操作台,七个同事走了,他一个人坐回程车,窗外黄沙漫天,眼泪憋不住。 在基地苦日子中,他认识了林文馨,一个复旦大学来的放射化学专家。她干活麻利,人也温柔。俩人常在戈壁滩上散步,聊着聊着就有了感情。有次在青海湖边休假,他掏出一封信给她,说想一起过日子。她笑着答应了。可婚礼前一天,她被紧急调去北京,留了封信说回来就办婚礼。谁知道,她因为辐射事故没了,消息来的时候,他正在调设备,手里的螺丝刀掉地上,愣了好久。 1970年,他和陈位英结了婚。婚礼就在基地小礼堂,几张桌子一碗汤,简单得不行。陈位英端着炒菜招呼大家,笑得挺开心。1971年,他们有了女儿,1978年又生了个儿子。家里总算有点热闹,可没多久麻烦就来了。儿子三岁还不会说话,眼神呆呆的,医院说是先天智力障碍。女儿大了点,开始睡不好觉,半夜老在屋里转悠,念叨些听不懂的话,后来查出是精神分裂症。陈位英为了照顾孩子,累得话都不说了,最后得了抑郁症。家里药瓶子堆了一堆,他每天按时分药,记下啥时候吃。 1990年,他调回青岛,租了个小房子,墙角全是医疗单子。他早上给妻子熬粥,白天陪女儿沿着海边走走,晚上教儿子认字,用彩色卡片拼简单的词。1996年退休后,他没闲着,搞了个黄岛区老科学家技术协会,跑企业学校讲课,500多场报告,讲了30多万人听。他站在台上,讲那段隐秘的核武岁月,声音大得全场都听得清。 他还写书,把基地的事记下来。《禁地青春》出版时,他一页页校对,手指摸着纸都舍不得放。2011年,他在天涯论坛发了个“核武老人26年亲历记”,600多万点击,6万多回复,他盯着电脑屏幕,白头发被光映得发亮。2019年,他弄了个“核武老人讲故事”的短视频,每集几分钟,手拿老照片讲故事,分享量最高有2万多。 2022年冬天,陈位英因为抑郁症走了。他在灵堂前点了炷香,烟飘上来,眼睛红了。他给儿女买了保险,托助手王月玲照顾他们。晚年,他上了央视《朗读者》,声音沙哑但有力,念了《幸福》,台下掌声停不下来。他还常去中国海洋大学讲课,教室里挤满了人,学生们拿着本子记个不停。2024年,他拿了中国首颗原子弹60周年纪念奖章,捧着奖章站在台上,眼里满是坚定。他的故事,既是核事业的见证,也是普通人拼尽全力为国为家的写照。