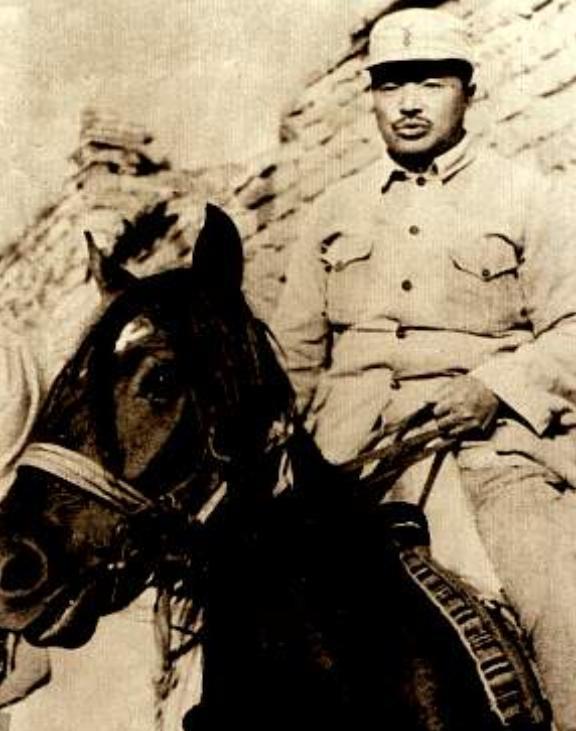

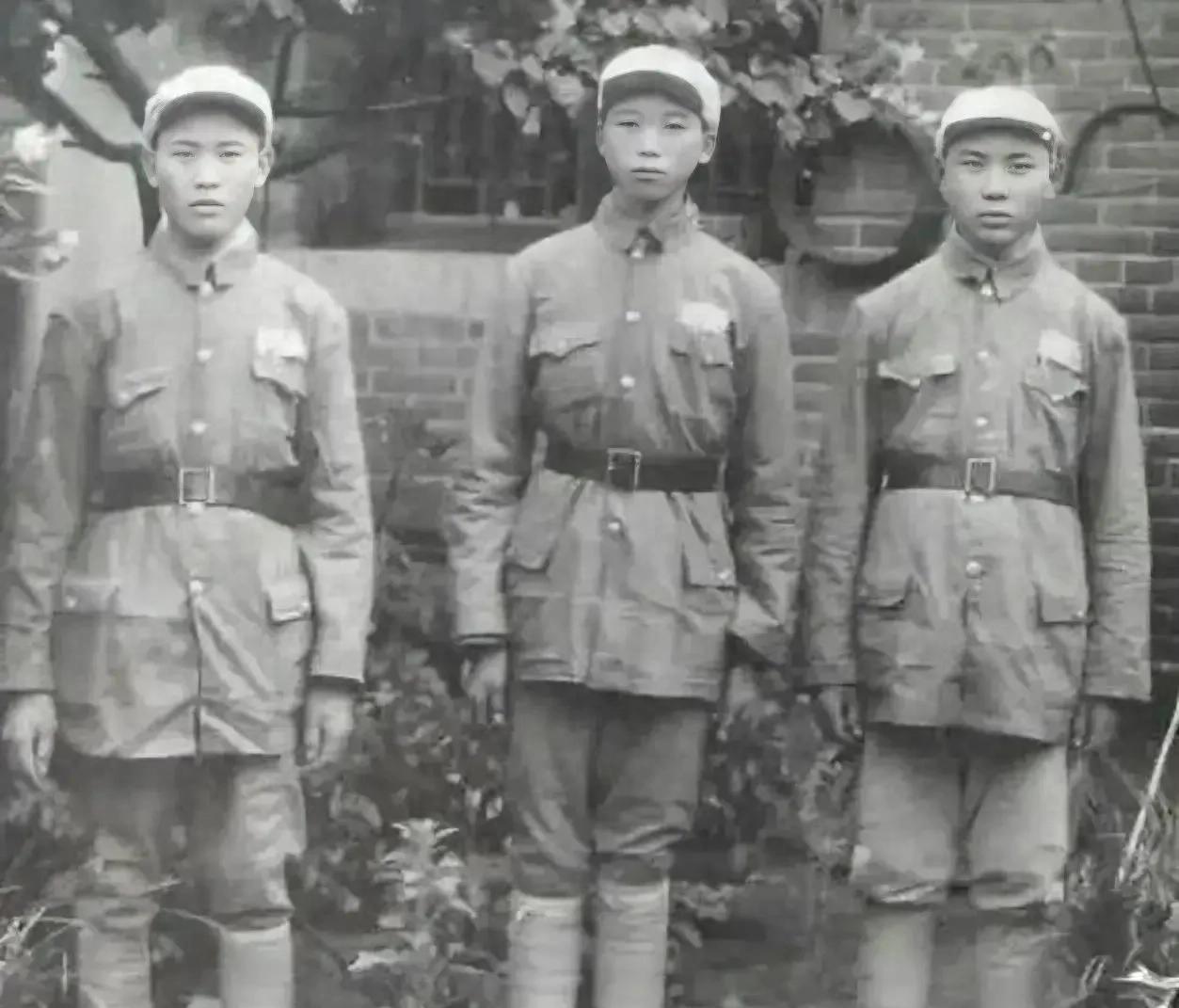

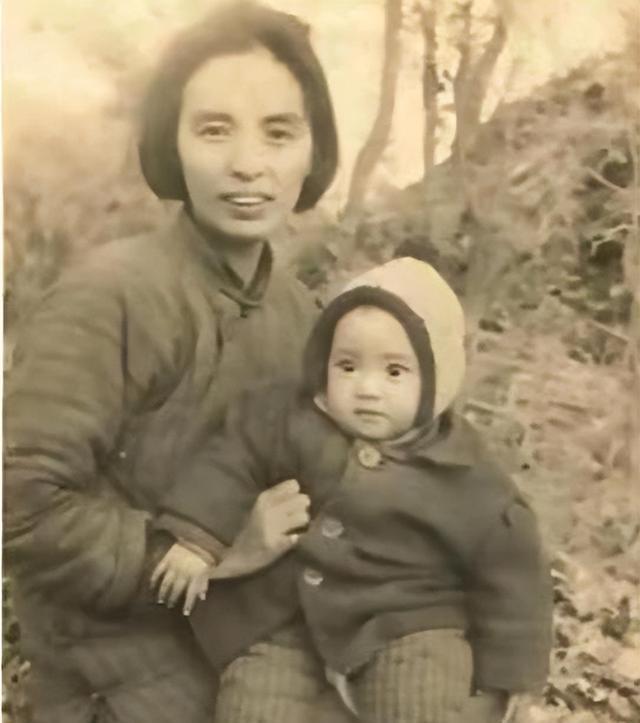

一张在美国档案馆里躺了66年的老照片,竟然让一个83岁的贵州老人瞬间泪流满面,照片里那个背着大锅、冲镜头竖大拇指的娃娃兵,正是70年前11岁的他自己。[凝视] 1942年,11岁的陈友礼在逃难路上跟家人走散了,一个人饿着肚子走了17天,在云南保山遇到了国军第5军200师。 部队长官看这孩子机灵,就让他在炊事班帮厨,别看年纪小,陈友礼干活特别卖力,洗菜、烧火、送饭样样都会。 1944年11月23日这天,美国随军记者来部队拍照,炊事班长临时给陈友礼套了件大棉袄,让他站队里充人数。 美国人举起相机的那一刻,这个小家伙还天真地冲镜头竖起了大拇指。 这一按快门,竟成了历史经典。 照片拍完,美国记者还给了陈友礼一块巧克力,老人后来回忆说,那是他平生第一次吃洋糖,甜得舍不得咽下去。 可惜记者听错了陈友礼的贵州口音,把“陈”听成了“李”,照片就被标注成了“李占宏”。 在滇缅战场上,这个娃娃兵经历了最惨烈的松山战役。 他的任务是给前线送饭,每次都要穿过日军的火力封锁线。 有一次送汤的路上被子弹吓着了,陈友礼摔了一跤,滚烫的汤全洒在腿上。疼得他眼泪直流,但怕暴露位置,硬是一声没吭。 直到现在,老人右小腿上还有个碗口大的伤疤,那就是当年留下的。 照片里还有个细节,陈友礼腰间别着两个竹筒,左边装盐巴辣椒,右边装猪油。这是炊事班的“发明”,行军时把猪油凝固装筒,煮野菜时刮一块就有荤腥味了。 抗战胜利后,陈友礼又参加了解放军,打过淮海战役,还去朝鲜打过上甘岭,1955年复员时,组织上要安排他去贵阳工厂工作,他却选择回老家种地。 “打仗时见多了生死,就想守着祖坟过日子。”老人的话朴实得让人心酸。 这张照片在美国国家档案馆里一躺就是66年,直到2014年,深圳的志愿者在整理抗战老兵资料时,发现了这个线索。 他们拿着打印的照片找到贵州龙里县,当时83岁的陈友礼一眼就认出来了:“你们看这个绑腿的打法,只有我们连队这样系。锅盖上的凹痕是我摔的。” 老人指着照片激动地说:“这娃娃就是我啊!”那一刻,在场的志愿者都哭了。 为了证实身份,专家们仔细比对了各种档案,中国第二历史档案馆的研究员最终确认,照片确实是陈友礼本人。 2017年陈友礼去世后,他儿子在整理遗物时,从搪瓷缸底下翻出了一本手写回忆录。 泛黄的作业本上歪歪扭扭写着:“1944年冬月廿三,美国人来照相,给我一块巧克力,平生第一次吃洋糖......” 现在这张照片被军事博物馆永久收藏,和台儿庄的血衣、平型关的步枪放在一起展出。 很多家长带着孩子来看,都会在这张照片前停很久。 策展人说,大家想让孩子知道,他们的太爷爷那辈人在这么小的年纪,就已经在保家卫国了。 从美国马里兰州的档案馆,到贵州深山的农家小院,这张照片用了70年时间完成了一场“认亲”。 历史不是课本上冰冷的数字,而是无数个像陈友礼这样的普通人,用自己的青春和热血写下的真实故事。 看完这个故事,你觉得当年那些参军的娃娃兵们,心里到底在想什么? 信源: 隐藏功名70年,峥嵘岁月里走来的娃娃兵——开屏动新闻