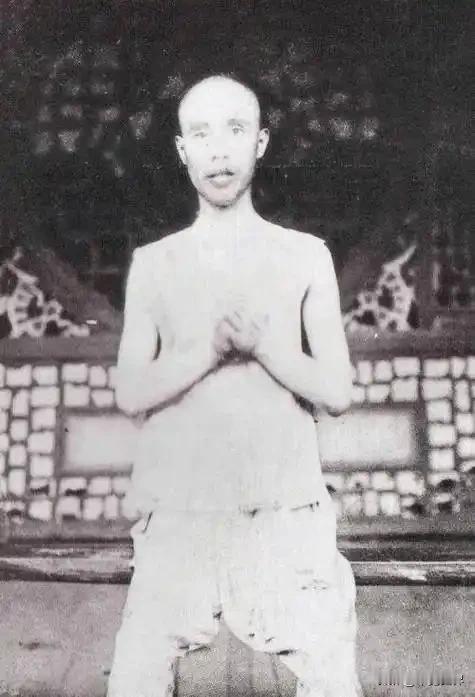

1907年7月6日清晨,安徽巡抚恩铭走进巡警学堂,准备参加毕业典礼,这位62岁的封疆大吏没想到,他最信任的学生徐锡麟,此刻正握着手枪等待他的到来![凝视] 上午9时许,典礼刚开始,徐锡麟突然拔枪,对准恩铭连开七枪,这场震动清廷的刺杀案就此爆发。 据《申报》记载,现场瞬间大乱,恩铭身中七弹倒地,卫兵急忙将他抬走。然而更惊人的是,恩铭的夫人——庆亲王奕劻的女儿闻讯后,竟下令将徐锡麟“剖腹挖心”。 这个细节让人不寒而栗,一个受过西式教育的女性,居然下达如此残忍的报复命令,足见当时清廷贵族对革命党人的极度恐惧。 徐锡麟与恩铭的关系颇为微妙,两人都是绍兴人,恩铭对这个同乡后生格外器重。1905年,恩铭力推徐锡麟担任安徽巡警处会办兼巡警学堂监督,让他掌握了一支武装力量。 表面上看,这是典型的师生情谊,但恩铭不知道,徐锡麟早已加入光复会,在给友人的信中写道:“蓄志排满已十余年矣。”一个是清廷重臣,一个是革命党人,两人的命运注定要在这一刻激烈碰撞。 徐锡麟选择刺杀恩铭绝非冲动之举,据《辛亥革命史》记载,他原定7月8日在巡警学堂大操时起事,但担心消息泄露,临时改为6日行动。 行动前,他写下绝命书:“为排满事,蓄志十几年。多方筹划,为我汉人复仇。”这份绝命书后来成为革命史上的珍贵文献,展现了早期革命者的坚定信念。 恩铭这个人物本身就很复杂,作为清廷重臣,他积极推行新政,创办新式学堂,引进西方练兵方法。但同时,他也残酷镇压民间反清活动。这种矛盾性恰恰反映了清末官僚的困境。 他们既想通过改革挽救清王朝,却又无法摆脱旧制度的桎梏,这种结构性矛盾,注定了清王朝的覆灭。 刺杀发生后,清廷震怒,两江总督端方立即派兵镇压,徐锡麟很快被捕。在审讯中,他坦然承认:“恩铭待我甚厚,然私谊不能废公义。” 这句话道出了革命者内心的挣扎,恩铭确实对他有知遇之恩,但在民族大义面前,个人情感只能退居其次。这种将革命置于个人情谊之上的选择,展现了那个时代知识分子的精神品格。 徐锡麟就义前留下了一张著名照片:身穿西服,神情坚毅。这张照片后来成为革命宣传的重要素材,激励了无数志士投身反清斗争。 有意思的是,徐锡麟选择穿西服就义,这个细节包含着深层含义。在那个时代,西服代表着对现代文明的向往,他用这种方式表达了对未来新中国的憧憬。 从更大的历史背景看,安庆刺杀案标志着革命党人从宣传走向武装反抗的重要转折。此前,革命党人主要通过办报纸、建学堂来传播思想,但徐锡麟用行动证明,有时候必须用更激烈的方式来唤醒民众。 此后,各地反清起义此起彼伏,最终在1911年汇聚成辛亥革命的洪流,孙中山后来评价说:“徐锡麟之杀恩铭,实为革命史上最悲壮之一页。” 这起事件也深刻反映了清末社会矛盾的激化。一边是以徐锡麟为代表的新兴知识分子,他们接受了新思想,决心推翻腐朽的清王朝;另一边是恩铭这样的传统官僚,虽然有能力、有见识,却无法跳出维护旧制度的思维框架。 两种力量的对撞,预示着一个时代的终结和另一个时代的开启。 如今回望这段历史,我们或许能更深刻地理解那些革命先烈的选择,他们并非冷血的刺客,而是在民族危亡之际,毅然肩负起救国重任的志士。 正如徐锡麟在绝笔中所言:“我之为此,非为一己之私,实为四万万同胞计也。”这句话至今读来,仍然震撼人心。 信源: 《安徽巡抚恩铭被刺案》(收录于《清末民初政情内幕》)、《光复会革命史料汇编》(浙江古籍出版社)、《辛亥革命在安徽》(安徽省档案馆编)