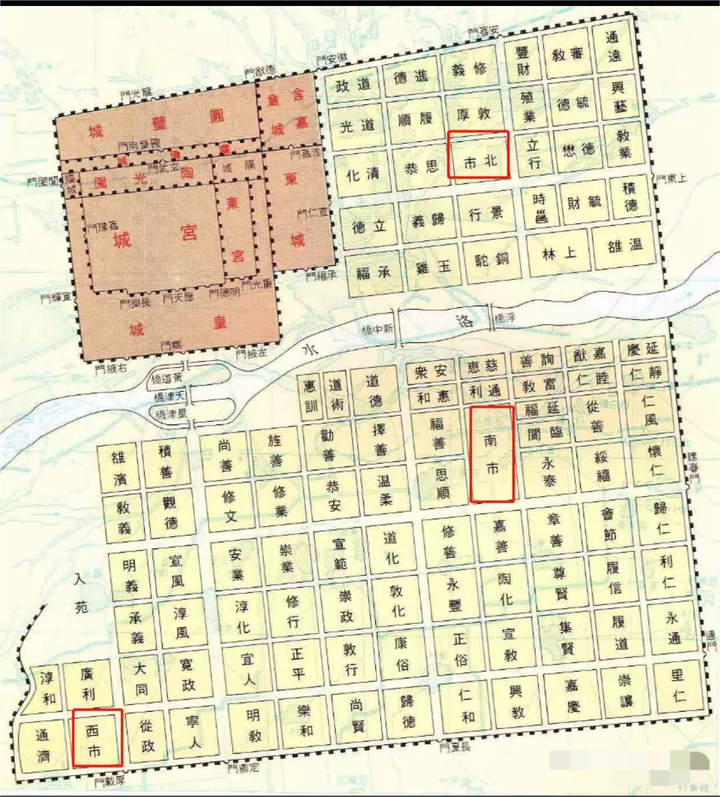

1971年春天,洛阳郊区施工现场传来一声脆响,工人手中的铁锹撞到了什么硬物,顺着声音挖下去,一个圆形的石砌窖口出现在眼前,考古人员打开了沉睡1300多年的“天下第一粮仓”![凝视] 当考古队员进入窖内时,发现了让人震惊的景象:厚达30厘米的谷物层整齐铺在窖底,颗粒饱满,色泽如新。 这些粮食来自1300年前的隋唐时期,总重量超过60万斤。 中国科学院植物研究所接到样品后,尝试培育这些古代种子,3天后,实验室里传来好消息:部分谷粒竟然发芽了。 这意味着经过13个世纪的沉睡,这些粮食依然保持着生命活力。 这座被发现的粮仓名叫含嘉仓,始建于隋大业元年,根据实地测量,整个仓城东西长612米,南北宽710米,占地43万平方米。在这片土地上,分布着400多个地下粮仓,每个深达10米。 千年粮食为何能够完好保存?答案藏在仓窖的构造里,考古人员发现,每个窖底都先铺草木灰防潮,再垫木板和芦席,四壁用厚木板围护,顶部用谷草和黄土密封。这套技术创造了恒温恒湿的储存环境。 唐代的含嘉仓承担着全国粮食调配的重任,从出土的铭砖上可以看到,这里的粮食来自大江南北:江苏的糙米、河北的粟米、安徽的小麦,甚至远至广东的稻谷。 天宝八年,含嘉仓储粮达到583万石,占全国官仓总量的近一半,这个数字相当于现在的35万吨粮食,足够100万人吃一年。 含嘉仓的选址颇有讲究,它位于邙山南麓,地势高燥,远离河流,天然具备防潮条件。更重要的是,这里距离大运河码头只有5公里,水运便利。 从出土的铭砖看,粮食运输井然有序,每批粮食都标注来源地、品种、重量和入仓时间。比如“苏州租糙米三千石,开元二年八月入”,记录详细到月份。 武则天定都洛阳期间,含嘉仓地位更加重要,调露年间的铭砖显示,当时对仓储管理极为严格,每次出入库都要登记造册。这套管理制度比欧洲早了几百年。 安史之乱时,含嘉仓发挥了关键作用,叛军围攻洛阳数月,守军粮草充足,很大程度上依靠的就是这座粮仓的储备。 现在的含嘉仓遗址建成了专题博物馆,160号仓窖对外开放展示,游客可以下到窖底,亲眼看到复原的粮食堆积场景。讲解员会告诉你,这些看似简单的储粮技术,实际上蕴含着古人的智慧。 距离遗址15公里外,现代化的郑州粮食储备库同样选择了高燥地带,同样采用分区管理,同样严格控制温湿度,一千多年过去了,人们对粮食储存的基本认知并没有太大变化。 2014年,科技部启动“含嘉仓基因库”项目,对出土粮食进行基因测序,研究人员希望通过对比古今作物基因差异,为现代育种提供新思路。 那些重新发芽的千年谷种,现在被精心培育在实验室里,科学家们想知道,古代作物是否具有现代品种所缺少的抗逆性基因。 含嘉仓的发现改写了人们对古代仓储技术的认知,原来早在1300年前,中国就掌握了大规模粮食储存的核心技术。 这套技术不仅保证了粮食的长期储存,还为现代仓储业提供了借鉴。 今天,当我们讨论粮食安全时,含嘉仓提供了一个历史视角。 无论技术如何进步,储粮保粮的重要性从未改变。从隋唐的“天下第一粮仓”到现代的国家粮食储备体系,中国人对粮食安全的重视一脉相承。 这些沉睡千年的谷粒,见证了一个农业文明的辉煌,也为今天的我们留下了宝贵的历史财富。 信源: 大河网——中原粮仓 储粮有方、《文物》1980年第4期《洛阳唐仓出土谷物检测报告》、《中央储备粮管理条例》(国务院令第388号)、河南省文物局《洛阳含嘉仓遗址考古报告》、《中国文物报》2019年专题报道《千年粮仓的现代启示》、央视纪录片《如果国宝会说话》第三季、国家粮食和物资储备局官网《中国古代仓储技术研究》