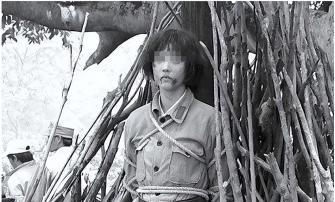

1940年,23岁的抗战女英雄郑苹如被特务押到城外小树林,特务猥琐的笑道:“这么漂亮,下不去手啊”。郑苹如这时提出了一个要求,特务听后心生怜悯,成全了她。 郑苹如,1918年出生在上海一个富裕家庭,父亲是知名律师,母亲也有日本血统,这样的背景让她从小就接受了良好的教育。她聪明伶俐,会说多国语言,还长得漂亮,像个电影明星。20世纪30年代的上海,灯红酒绿,她完全可以过上衣食无忧的生活。但日本侵华战争爆发后,她的命运彻底改变了。 那时候,上海是租界和沦陷区的交界处,局势混乱,很多人选择明哲保身。可郑苹如不一样,她心里有股火,看不得国家被欺凌。她主动加入了抗日组织,凭着自己的美貌和才智,成了地下工作的得力助手。这不是什么戏剧化的决定,而是她一步步被时代推着走,最后自己选择了站出来。 郑苹如加入的是国民党军统,也就是军事统帅部的特工组织。她接到的任务往往是利用自己的外貌和社交能力,去接近日本高层或者汉奸,套取情报。她年轻,胆子大,几次行动都完成得漂亮。比如,她曾假扮富家小姐,混进日军军官的圈子,偷听他们的计划,再把消息传出去。 1939年,她接到一个重要任务:刺杀丁默邨。这个丁默邨是汪伪政权的大汉奸,专门替日本人做事,害了不少抗日人士。军统高层觉得,干掉他能给敌人一个重击。郑苹如被选中,主要是因为她能轻松接近目标。她装成学生,慢慢跟丁默邨搭上了线,甚至让他对自己产生了好感。这过程听着挺浪漫,但其实每一步都像走钢丝,稍有不慎就是死路一条。 刺杀计划定在1939年11月21日。郑苹如和几个同伴设计了一个圈套,把丁默邨骗到上海西郊的一家皮货店,说是要买皮大衣。她负责稳住丁默邨,其他人埋伏好准备动手。可那天,丁默邨突然起了疑心,没按原计划单独行动,而是带了几个保镖。眼看情况不对,埋伏的人还是开了枪,但只打伤了丁默邨的随从,他本人侥幸逃脱。 行动失败后,郑苹如没能及时撤离,被丁默邨的手下抓住。她暴露了身份,军统的计划也泡了汤。有人说,是她太年轻,经验不足;也有人觉得是内部出了叛徒。不管怎样,这次的失手让她落入了敌人手里,接下来就是无尽的折磨和审讯。 郑苹如被抓后,关在上海的汪伪特务机关。她才23岁,却要面对严刑拷打。特务们想从她嘴里撬出军统的情报,可她硬是一句话没吐。有人回忆,她被打得满身是伤,但眼神还是倔强的,像在说:“你们休想让我开口。” 这段时间,她没想着求饶,而是尽量拖延时间。她知道,自己多撑一天,组织里的人就多一分安全。丁默邨亲自审过她,可能还想用她的美貌做文章,但郑苹如宁死不屈,彻底让他死了心。她的坚持不是书上那种高大上的英雄气概,而是实实在在的血性和骨气。 1940年2月,郑苹如被判处死刑。行刑那天,她被押到上海城外的小树林。特务们本来挺得意,觉得又解决了一个麻烦。可当郑苹如提出那个要求时,气氛变了。据史料推测,她可能是要求见家人,或者留下一封信之类的东西。具体是什么,没人说得清,因为当时的记录很少。但这个要求打动了某个特务,他居然同意了。这不是特务有多善良,而是郑苹如的气场和态度,让人没法完全把她当普通囚犯看待。 最终,她还是被枪决了,年仅23岁。她的生命停在了那个寒冷的冬天,但她的故事却传了下来。 郑苹如死后,丁默邨也没好过多久。1945年抗战胜利,他被抓起来,最后在1947年被处决。讽刺的是,这个汉奸的下场比郑苹如还惨。她的牺牲,虽然没能直接改变战局,却让很多人记住了她的名字。 她不是那种教科书里的完美英雄,她有缺点,也会犯错,但她用自己的方式抗争过。那个时代,像她这样的年轻人不少,他们没留下多少痕迹,却实实在在撑起了民族的脊梁。 郑苹如的故事听着有点悬疑,也有点悲伤,但它真实得让人心里发堵。她不是为了什么虚名,而是真心想为国家做点事。她提出的要求,特务的怜悯,这些细节告诉我们,即使在最残酷的时候,人性里还有点复杂的东西。 她的选择也接地气,不是每个人都能当英雄,但她用自己的命证明了,普通人也能在关键时刻站出来。她没赢,但她也没输,至少在精神上,她比那些特务高出一大截。