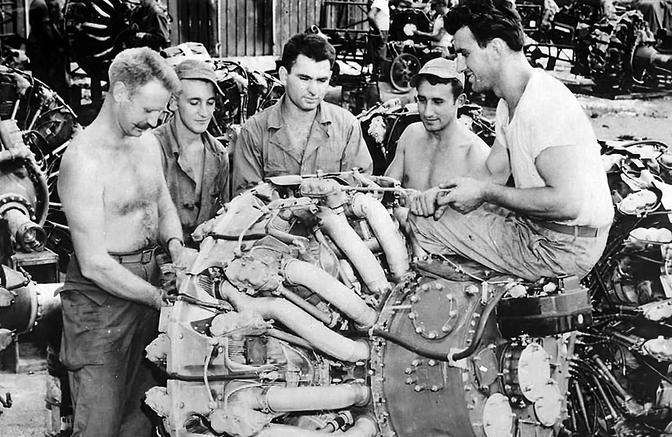

1943年,B-29轰炸机的18缸发动机容易过热着火,一个中国人解决散热问题后,首批数百架B-29飞机到达成都,运来的还有数千台备用发动机,因为每台发动机只能使用75小时就必须更换。 1943年,美国B-29轰炸机差点因为发动机过热起火葬送对日作战计划,18缸的庞然大物成了烫手山芋。就在美军一筹莫展时,一个中国人站了出来——林家翘,用他的聪明才智搞定了散热难题。首批数百架B-29顺利飞到成都。 林家翘,1916年生在北京,福建福州人。小时候就爱鼓捣机械,1937年从清华大学物理系毕业后留校当助教。1939年拿庚子赔款奖学金,本想去英国,结果二战爆发,辗转到了加拿大多伦多大学读硕士,1941年又到美国加州理工学院跟航空大牛冯·卡门读博士。1944年,他博士毕业,论文研究湍流理论,直接为流体力学开了新篇章。后来他在加州理工、布朗大学教书,1947年去了麻省理工,1953年当上教授,1963年更是成了“学院教授”,学术圈的顶配荣誉。 B-29是二战美国的大杀器,超级堡垒轰炸机,装的是Wright R-3350双排星形发动机,18个气缸听着就牛。可这玩意儿有个致命问题:后排气缸散热不行。前排气缸挡住气流,后排热得要命,试飞时经常冒烟起火。1943年那会儿,美军急着用它轰炸日本,但发动机不靠谱,计划都悬了。一次试飞,飞机在500米高空烧起来,工程师跳伞都摔死一个,撞高压线还搞了大停电,场面惨不忍睹。 这不是小毛病,发动机烧了,飞机就废了,对日作战还怎么搞?美军急得像热锅上的蚂蚁,波音公司也头疼,找了一堆专家来救火,林家翘就是其中一个。 林家翘到波音西雅图工厂一看,烧焦的发动机摆在那儿,他不慌不忙,拆开零件,测温度,算气流。没几天就找到症结:双排气缸设计有问题,后排气缸被前排挡得死死的,空气根本到不了。他灵机一动,设计了个扰流板,安在发动机前端,把高速气流引到后排去散热。 这招简单又管用。风洞测试一做,发动机温度稳了,起火风险也没了。美军松了口气,B-29终于能量产,1944年4月,首批几百架飞到了成都。林家翘这一手,直接让这批飞机有了作战能力,没他,日本那边的压力还得晚点来。 B-29飞到成都不是随便来的。1944年初,50万中国民工在四川红土地上硬生生建了四座轰炸机机场和五座战斗机机场,全靠铁锹和独轮车,场面想想都震撼。飞机到了,银光闪闪,维护马上跟上。可这里有个秘密:每台发动机只能用75小时,飞6次任务就得换。数千台备用发动机跟着运来,工程师6小时就能换一台,多亏美国工业底子厚,后勤跟得上。 6月,B-29从成都起飞,第一次轰炸日本九州的八幡钢铁厂,221吨炸弹扔下去,工厂基本瘫了。后来这些飞机持续炸日本工业目标,狠狠削了敌方的底气。发动机虽然娇气,但林家翘的扰流板保住了基本盘,作战没掉链子。 75小时听着短,其实不意外。Wright R-3350是新技术,推力强,能让B-29飞得又高又远,可靠性却没跟上。战时赶工,材料和工艺都凑合,加上高空作战压力大,发动机磨损快得很。25小时就得换气缸,75小时整个大修,换新的是常态。美军知道这毛病,但没办法,日本得尽快打,备用机多就硬撑呗。 战后这发动机慢慢改进了,冷却系统升级,零件耐用性提高,大修周期拉到200小时,民用飞机上甚至到3500小时。B-29的后续型号,像B-50、KC-97,也靠这些改进服役了好多年。 林家翘在B-29项目里不是万能救世主,但绝对是关键一环。没有他的扰流板,发动机问题拖下去,B-29量产和作战时间都得推迟,对日轰炸的节奏肯定乱。成都起飞的这批飞机,直接让日本工业挨了重拳,战争进程加快了不少。他不是一个人扛下所有,波音团队、美国工业都在发力,但他这步棋走得准,解了燃眉之急。 二战后,林家翘没闲着,在麻省理工接着搞研究。流体力学、天体物理,他都玩得转,和弗兰克·舒一块提出的密度波理论,至今还是解释螺旋星系的经典。他教书也厉害,学生都服他。1972到1974年,他当了工业与应用数学学会主席,拿了一堆奖,像美国物理学会流体力学奖、国家科学院应用数学奖。 晚年回国,他在清华大学推应用数学,86岁还亲自上阵,96岁去世前都没停下。他的故事不光是技术牛,更是中国人硬气的一面。