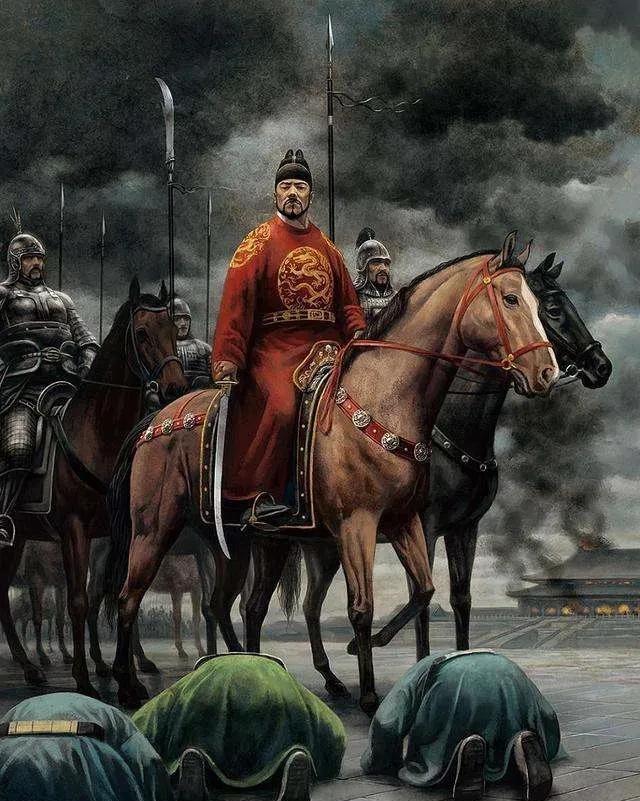

“勿伤吾叔!” 1399年九月,征讨朱棣的60万大军集结完毕,建文帝亲自召开誓师大会,临行前,朱允炆对主帅李景隆及其他将领语重心长的说道:“此战,万不可让朕背上杀害叔叔的骂名!” 这道看似仁厚的军令,却成为压垮60万大军的最后一根稻草。 当时的军事对比堪称一边倒,李景隆实际统兵四十余万,号称六十万,而朱棣的燕军仅有十万人。朝廷军不仅人数占优,装备也远超对手,仅神机营就配备了数千门火铳。 战争初期,朝廷军确实占尽上风。1400年初的苏家桥之战中,猛将平安设伏重创燕军,张玉部死者过万。朱棣被迫退守北平,燕军士气跌至谷底。 但真正的转折发生在白沟河,1400年4月25日,面临合围压力的朱棣孤注一掷,主动渡河出击。 战场上出现了令人费解的一幕,朝廷军先锋瞿能父子率精骑直冲燕军中军,眼看就要活捉朱棣,李景隆却突然鸣金收兵。 更戏剧性的转折在两天后到来,4月27日午时,白沟河畔突然刮起狂风,这场沙尘暴在明代气象记录中确有记载,瞬时风力达到八级以上。 天灾面前,人的因素更加关键。李景隆在风起的瞬间率先逃跑,主帅的临阵脱逃彻底击垮了朝廷军的士气,仅瞿能、俞通渊等将领力战而死。 这场大败的代价惨重,朝廷军损失二十余万,而燕军仅阵亡两万余人。更令人震惊的是,当李景隆灰头土脸地逃回南京后,建文帝不仅没有治罪,反而“赦不诛”。 建文帝的宽容并非出于仁慈,而是源于内心的恐惧。他深知自己那道“勿伤叔父”的指令是败军之因,却不敢承认这个错误。这种优柔寡断进一步暴露了统治者的软弱,给了朱棣更大的进攻动力。 白沟河之战的失败并非偶然,建文帝从削藩开始就犯下了根本性错误,既然选择了政治斗争,就必须承担相应的后果。他试图在亲情与皇权之间找到平衡,结果两头不讨好。 那道“毋使朕有杀叔父名”的军令,表面上维护了皇室亲情,实际上却束缚了将领的手脚。 当瞿能距离胜利只有一步之遥时,政治考量却让他功败垂成。这种战场上的犹豫不决,直接决定了整个靖难之役的走向。 620年后回望这场战役,我们看到的不仅是一次军事失败,更是一个深刻的政治教训。 信源: 《明史·瞿能传》 《明史·兵志》 《明史·李景隆传》 《明史·恭闵帝纪》