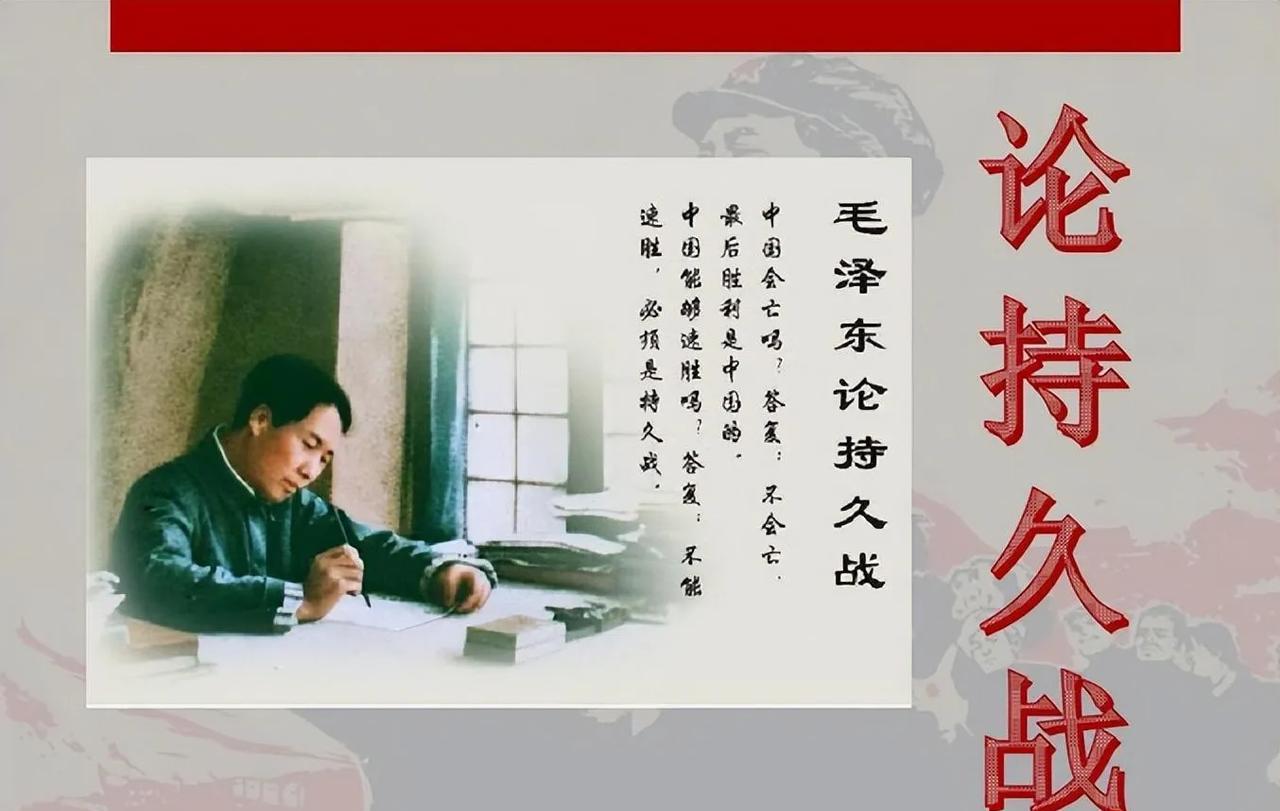

1938年,中国抗日战场上硝烟弥漫,日军声势浩大,号称“三个月灭亡中国”,可中国的军民没被吓倒,一场让敌人头疼的持久战正悄悄展开。 就在这时候,延安发布了一份重要文件,叫《论持久战》,这本小册子,不仅公开了中国的战争计划,还大胆预测了抗战的未来走向。 日本人惊呆了,反复研究,却发现没法破解,到底是什么样的阳谋,让日军陷入绝望? 抗战初期,国民党军队和日军在正面战场多次交锋,虽然士气高涨,但伤亡惨重。 1937年的淞沪会战就是典型例子,30万中国军人用血肉之躯抵挡装备精良的日军,整整打了三个月。 最终上海失守,但日军却被拖得筋疲力尽,原计划三个月灭华的日军,被迫调整战略,这一仗,让日军第一次感受到中国军民的韧性。 可这种韧性怎么维持?国力差距摆在那,抗战前两年,不少人觉得中国撑不住了。 国内的悲观情绪弥漫开来,有人说,“国弱民穷,打不了几天就完了”,还有人幻想速战速决,寄希望于国际干预。 这种情况下,毛泽东写下了《论持久战》,他说:战争不能速胜,但中国能赢,为啥?因为中国有地广人多的优势,还有人民的支持。 毛泽东在文中明确指出,抗战分为三个阶段:防御、相持和反攻,这可不是随口说的,而是建立在对中日两国资源、经济和军事力量的详细分析基础上的。 他指出,日本虽然武器先进,但资源严重依赖外部,长期战争会让他们入不敷出。 反观中国,土地辽阔,人口众多,尽管装备落后,但正义战争能赢得民心,打持久战更有优势。 1938年,抗战进入相持阶段,这时候,八路军在敌后展开游击战,狠狠打击日军的后勤和补给线。 河北平山县有个小村庄,日军三天两头来扫荡,可村民们硬是用简单的地道和暗堡把八路军藏了起来。 白天种地,晚上打仗,地道出口藏在水井底下,有时日军就在井边喝水,压根没发现地下有人。 游击战让日军十分头疼,有的日军士兵回忆,自己一整天提心吊胆,走在村子里就像闯鬼门关。 敌后战场上最典型的例子,是1940年的百团大战。 这场战役,八路军和新四军共出动了40万人,袭击了日军的铁路、公路和据点,直接瘫痪了敌人的交通系统。 日军不得不抽调大量兵力来维持后方秩序,可这也让他们的前线力量不足,日军内部文件记载:“敌人分散战斗力,用人民的支持,实施了广泛破坏。” 正面战场也没闲着,1938年台儿庄战役,中国军队利用地形优势,击毙日军一万多人。 这是抗战爆发以来的第一次大胜,极大鼓舞了全国军民的斗志。 尽管物资匮乏,士兵们连棉衣都不够,但他们靠着顽强意志,把敌人打得措手不及。 毛泽东在《论持久战》中强调,中国抗战的胜利关键,不只是军队的战斗力,还有人民群众的参与。 他提出了“兵民是胜利之本”的理念,在敌后根据地,八路军不仅打仗,还组织群众成立抗日民主政府,分田地、打土豪,彻底赢得了民心。 山东一个村子里,八路军带着村民一起修地道、种粮食、做军鞋,村民们都说:“这是真正的军队,是老百姓的靠山。” 日本方面也注意到《论持久战》,日军参谋本部多次组织军官研读这本书,试图找到破解之道,可最终发现,书里讲的战略是建立在中国的实际情况之上的,他们根本没法改变。 比如,日本缺乏资源,这是客观事实,光靠侵占中国也解决不了问题,日军士兵的士气也受到影响,有人在日记中写道:“敌人公开说持久战,我们却找不到应对方法,这让人感到无力。” 国际局势的变化,也印证了毛泽东的预测。 1941年,太平洋战争爆发,美国加入反法西斯阵营,中国的抗战局面开始好转,国际援助逐步到位。 与此同时,日军被迫分兵应对美军进攻,战线拉得越来越长,这种情况下,中国的反攻阶段终于到来。 1945年,中国军队对日军发动全面反攻,多个战场捷报频传,最终迎来了抗战的胜利。 《论持久战》用朴实的语言和清晰的逻辑,描绘了抗战的全景图。 这本小册子不只是指导战争的工具,更是一种精神武器,它让全国人民看清了抗战的道路,也让日军明白,这场战争不是他们能轻松取胜的。 毛泽东用阳谋打赢了这场战争,给世界军事史留下了一份宝贵的遗产。 参考资料: 毛泽东,《论持久战》,延安解放社,1938年