“一艘货轮,能装下什么?”

一年前,答案可能是:一个美国农场的全部希望,现在,答案变成了:只要不开往中国,里面就装满了美国豆农的失望。

眼下,美国中西部的金色大豆正迎来丰收,但无数豆农却在社交媒体晒出堆积如山的豆子,配文是“它们无处可去”。而在地球的另一端,挂着巴西、阿根廷旗帜的巨轮正源源不断地驶入中国港口。

甚至从今年夏天开始,中美之间那条最繁忙的“大豆航线”,已经变得门可罗雀。

美国农业部长布鲁克·罗林斯在发给财长的短信里,只说了一句实话:“大豆价格因此进一步下跌。这让中国对我们有了更大的筹码。”

而每一个关注全球贸易动态的人,都会刷新自己的认知。

中国用实际行动告诉世界,当南美的货轮带着标准化流程涌入港口,美国大豆的黄金时代也在悄然落幕:从曾经的独家供应到如今的无人问津、从彻夜装船到港口空寂......

如果有人问那些本该驶向中国的美国运豆船都到哪里去了?

答案只有一个,就是“在港口里”。

昔日的“铁饭碗”,成了烫手的山芋在所有能够最快体现中美贸易晴雨表的商品中,大豆就是其中之一。

因为在很长一段时间里,中国市场对美国豆农来说,堪称“订单天堂”。

十年前的美国农场主,用一句话概括就是:“只要种出来,就不愁卖”。

曾有媒体航拍美国港口的壮观景象,几十艘货轮排队等待装载大豆运往中国,那时的美国大豆,是硬通货,是美国农业出口的王牌,仅2024年,中国就买走了价值126.4亿美元的大豆,占据了其出口总额的一半以上。

这几乎让美国豆农产生了一种错觉,认为这样的好日子会永远持续下去。

他们贷款买下更大的收割机,扩建更先进的谷仓,甚至有的农场三代人,都以向中国出口大豆为生。

他们习惯了来自中国的稳定订单,习惯了每年秋天电话被打爆的日子。

不管是大型农业公司还是家庭农场,都在这场对华贸易的盛宴中赚得盆满钵满。

这种依赖,核心是中国庞大的市场需求在过去几十年里,为美国农业提供了一个稳定且巨大的“泄洪口”,让他们的丰收有了最可靠的保障。

但现在,曾经的“订单天堂”,正变成他们的“恐慌地狱”。

早在贸易摩擦初现端倪时,就有分析师警告:“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”。

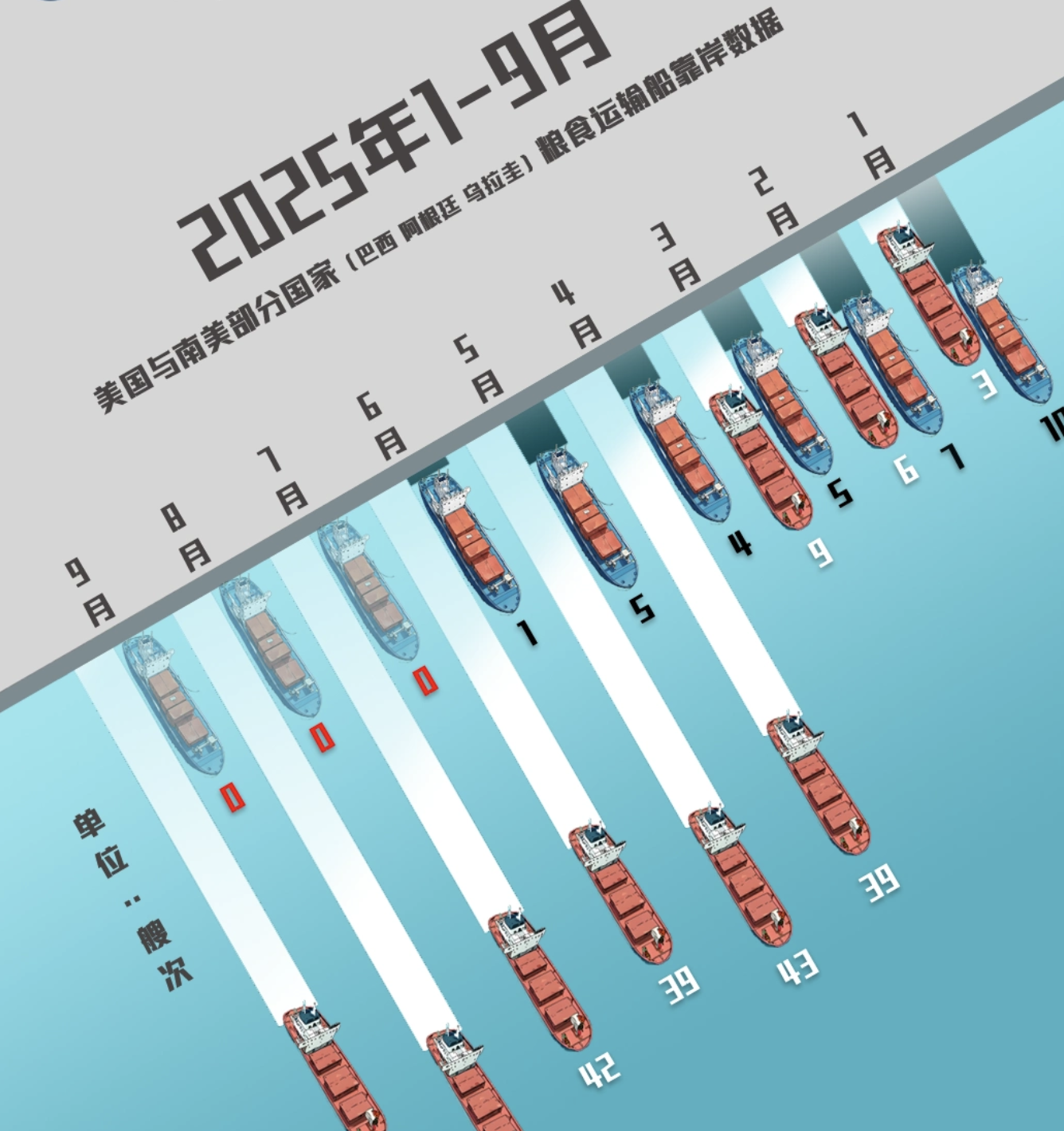

于是,当中国市场的采购清单上,巴西和阿根廷的名字被不断加粗放大时,美国豆农才发现,自己的篮子不仅只有一个,而且已经快要见底了。截至今年9月,美国粮食运输船在中国主要码头的靠岸艘次,同比暴跌56%,从72艘骤降至32艘。

而更致命的是,自7月起,这个数字,已经变成了0。

目前,在中国码头,平均每月有超过40艘来自南美的粮食船靠岸,其中90%装的都是大豆。

一边是门庭若市,一边是无人问津。

对于那些人口不足万人的美国农业小镇来说,一艘船的订单,就可能决定整个镇子未来一年的光景。

失去中国,就等于失去半个市场。

只要少下一张单,在美国就能掀起一场“海啸”虽然姿态是想挽回,但最有趣的是,美国豆农的处境却变了。

当你走进如今的美国农业带,哪怕你对贸易战做好了十足的心理准备,还是会发现事情没有那么简单:

当有的豆农对着镜头,无奈地展示自家快要溢出谷仓的大豆时,你甚至怀疑是不是市场有什么“选择性失忆症”。

在伊利诺伊州的一个农场里,一座由大豆堆成的“金山”,成了最讽刺的风景。

这里曾经是发往中国的始发站之一,而现在,农场主面对的最大问题是没有足够的仓库来储存这些卖不出去的豆子,任由它们在露天受潮发霉,因为没有人来收购,价格已经跌破了成本线。

里面不仅是豆农一年的心血,还有银行的贷款和孩子下学期的学费。忙碌了一整年,等来的不是丰收的喜悦,而是破产的边缘。

一套连锁反应下来,市场预测,如果僵局持续到11月中旬,美国将损失高达1400万至1600万吨的对华订单。

仿佛一夜之间,物价回到了绝望的起点。

中国市场,曾给了美国豆农躺着赚钱的勇气。

很多美国政客的强硬,常被吐槽“用力过猛”:

一边敦促非洲、亚洲等国家增加采购,一边在各种国际会议上释放强硬信号。但在全球化的市场里,买卖讲究的是信誉和价格。

南美的大豆,成了完美替代品。

在芝加哥期货交易所,交易员们紧盯着屏幕,每一次价格的跳动都牵动着无数人的神经。

有交易员无奈地表示,现在每天最重要的工作,就是分析中国的采购数据,但数据的结果总是令人失望。中国9月的总大豆进口量,甚至达到了历史第二高的水平。

这说明,中国不是不需要大豆了,只是不需要美国的大豆了。

在找新买家这件事上,美国也在各显身手。

相比于中国市场的巨大体量,其他市场的零散订单只是杯水车薪。美国农业部甚至开始计划推出庞大的援助计划,来补贴农民的损失。

高端,绝对不止你一家能供应。

“救豆行动”爆发,谁最该反思?一直以来,农业与政治是一对难兄难弟。

就拿大豆来说,早在几十年前,它就成为中美关系的压舱石之一,每一颗小小的豆子里,都包裹着两个大国之间复杂的利益博弈。

然而,看似强势的美国农业在全球市场其实并不具备绝对的垄断地位。

贸易战的枪声一响,最先倒下的往往是阵地最前沿的农民。

关于“救豆行动”的质疑声从未停过:“非洲市场能消化掉这么大的缺口?”“这种补贴能持续多久?”

但真相是这场贸易争端,恰恰暴露了美国农业的两个困境:

一方面是成本困境。

在全球航运成本高企、南美大豆产量稳定的情况下,叠加了关税的美国大豆在价格上毫无优势。市场的选择,最终还是要回归商业逻辑。

在大城市,政客们可以高谈阔论,但对于一个农场主来说,账本上的赤字是实实在在的。

一家美国农业合作社的“降本增效”方案细化到:减少新农机的采购;推迟农田灌溉系统的升级;削减雇佣工人的数量......

甚至连下一季是继续种大豆,还是改种玉米,都成了一场豪赌。

有些曾经的农业明星县,纷纷成为历史。伊利诺伊州、艾奥瓦州的豆农都宣布可能在明年削减大豆种植面积。

相比较中国的巨大市场,其他国家的市场不仅规模小、需求不稳定,利润也更低。

二则是替代性的困境。

中国饭店协会的数据显示,三线以下城市的连锁酒店渗透率极低,有巨大的增长空间。

但值得注意的是,在全球大豆贸易中,中国是独一无二的买家,而卖家,却并非只有美国一个。

数据显示,近两年巴西、阿根廷等国正在不断扩大产能,并且乐于和中国签订长期供货协议。

这些稳定的供应关系一旦建立,想要再重新夺回市场,难度将呈指数级增长。

过去,总有人感叹美国农业的强大,有技术、有规模,有金融霸权加持,但随着这场危机的爆发,美国农业的脆弱性反而凸显出来。

美国豆农的幸福感,从来不是用政治口号来衡量的。

而赚钱的生意,不是俯视市场,而是尊重需求。