引言:马斯克那个“价值6亿美元”的提问

2002年,当埃隆·马斯克决心开启他的太空探索事业时,他面临的第一个,也是最令人绝望的问题是:火箭太贵了。

当时,购买一枚火箭的市价高达6500万美元。这个价格足以让任何雄心勃勃的计划在起步阶段就宣告破产。马斯克的团队像所有正常人一样,开始四处询价,试图找到“更便宜”的供应商。他们去了俄罗斯,希望能买到打折的二手洲际导弹。谈判一度接近成功,但最终俄方开出的天价让马斯克空手而归。

在返回美国的飞机上,沮丧和挫败感笼罩着整个团队。传统路径(也就是“类比思维”)走到了尽头。

就在这时,马斯克启动了他大脑中那个与众不同的“操作系统”。他没有再问“我们能从哪里买到更便宜的火箭?”,而是问出了一个石破天惊的问题:

“火箭,到底是由什么构成的?”

他的物理学背景告诉他,火箭的物理构成无非是一些航空级的铝合金、钛、铜、碳纤维等材料。于是,他让团队去伦敦金属交易所查这些原材料的价格。他们惊人地发现,制造一枚火箭所需的所有原材料成本,加起来大约只占火箭市场售价的2%。

这个发现,如同一道闪电划破夜空。

问题不再是“如何买到便宜火箭”,而变成了“既然原材料只占2%,那中间98%的巨大成本差额究竟是什么?”答案是:设计、制造、整合、管理、以及传统航天工业层层分包、效率低下的“游戏规则”本身。

于是,一个疯狂但逻辑上完全成立的结论诞生了:与其花6500万去买,不如自己创立公司,用更聪明的方式,从头造出一枚成本低得多的火箭。

SpaceX就这样诞生了。

这个从“火箭是什么构成的”开始的思考过程,就是“第一性原理思维”(First Principles Thinking)。它不是什么神秘的魔法,而是一种可以被理解、被学习、被实践的强大心智模型。正是这个模型,让马斯克一次次地在汽车、航天、能源、人工智能等看似毫无关联的领域,掀起颠覆性的革命。

本文将分析这个被誉为“思考的圣杯”的思维方式:

第一性原理到底厉害在哪?——我将揭示它与我们日常“类比思维”的根本区别,以及它为何能创造奇迹。

普通人如何掌握它?——我将提供一个详尽的、四步走的实操框架,让你能将这个原理应用于解决自己生活和工作中的复杂问题。

从工具到本能——我将探讨如何超越方法论,将第一性原理内化为一种思维习惯。

第一部分:“思考的两种模式”——为何我们总是被困在原地?

要理解第一性原理的威力,首先要看清它的对立面——我们绝大多数人99%的时间里都在使用的“类比思维”(Thinking by Analogy)。

类比思维:我们默认的“节能模式”

类比思维,本质上是一种“经验主义”或“比较思维”。它的运作方式是:我们参考过去的做法、别人的做法、或行业的通行做法,然后在其基础上进行微调和改良。

这几乎是人类大脑为了节省能量而进化出的默认设置。

场景一:“我邻居给孩子报了奥数班,看起来效果不错,我也应该给我的孩子报一个。”

场景二:“我们去年的项目报告是这个格式,今年照着改改就行。”

场景三:“竞争对手A推出了买一送一活动,我们也得赶紧跟上。”

类比思维在简单、重复性的世界里非常高效。它让我们不必每次都重新发明轮子,可以快速做出“八九不十”的决策。它是一条铺好的路,我们只需跟着走。

但它的致命缺陷在于:

它只能带来“渐进式”的改良,永远无法实现“颠覆式”的创新。 你可以把一匹马喂得更壮,给它配上更华丽的马鞍,但你永远无法通过“类比马”来发明出“汽车”。

它会继承并放大系统固有的错误和局限。 如果“过去的做法”本身就是错的,或者已经不适应新的环境,那么类比思维只会让你在错误的道路上走得更远。就像马斯克面对的航天业,大家都在“如何让一次性火箭更便宜一点点”的框架里打转,却从未质疑过“火箭为什么必须是一次性的?”

它让你看起来很努力,但实际上是在“低水平勤奋”。 你在细节上不断优化,却可能忽略了方向性的根本错误。

类比思维让我们成为现有游戏的“优秀玩家”,而第一性原理,则是教我们如何成为“游戏规则的制定者”。

第一性原理:直达问题本质的“物理学思维”

与类比思维向外“比较”不同,第一性原理是向内“深挖”。亚里士多德将其定义为:“任何一个系统中,都存在一个最基本的命题或假设,它不能被省略,也不能被违反。”

简单来说,就是将一个复杂问题,层层剥离,直到触及那个最根本、最基础、无法再被分割的“事实”或“真理”,然后从这个“原点”出发,重新推导和构建解决方案。

这是一种“向上推理”(Reasoning Up),而非“横向比较”(Reasoning Across)。

如果说类比思维是在地图上找一条现成的路,那么第一性原理就是给你一个指南针和地理知识,让你自己开辟出一条全新的、更短的路径。

第一性原理的厉害之处,具体体现在三个层面:

1. 打破“思维惯性”的枷锁

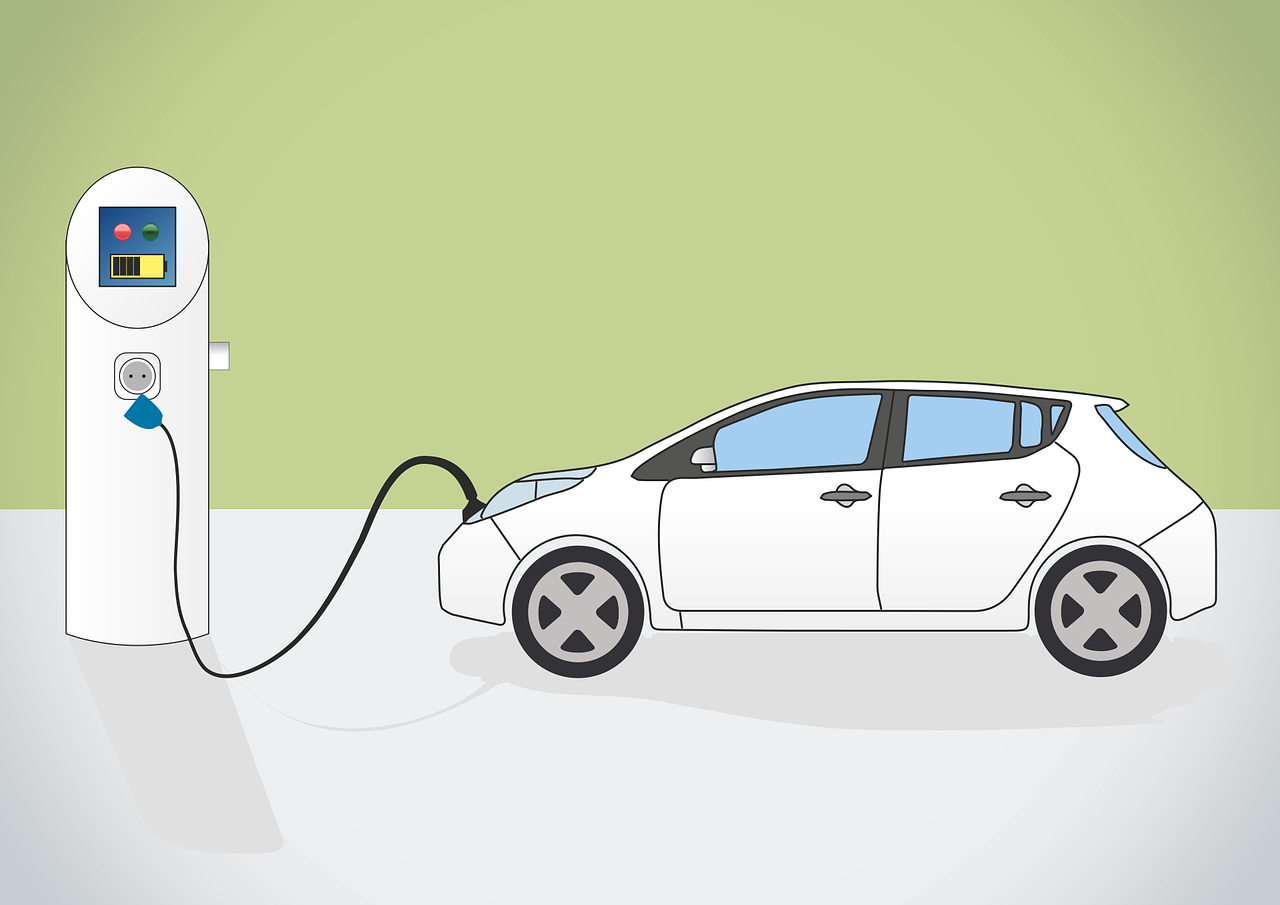

它迫使我们质疑一切被认为是“常识”和“理所当然”的假设。特斯拉的电池成本是另一个绝佳案例。

(1)、类比思维:2008年,电池组的成本是每千瓦时600美元,这是行业公认的价格。所有人都认为,电动汽车的未来取决于电池技术的缓慢进步。

(2)、第一性原理:马斯克再次发问:“电池组的原材料是什么?”——碳、镍、铝等。这些原材料在商品市场上的价格是多少?他发现,如果直接购买这些原材料,自己组合成电池,成本可以降到每千瓦时80美元。

(3)、结论:巨大的成本差距不在于“物理定律”,而在于“行业惯例”。于是,特斯拉没有等待供应商降价,而是投入巨资建立了“超级工厂”(Gigafactory),自己生产电池,从根本上重塑了成本结构。

第一性原理赋予你一种“穿透视力”,让你能看穿表面的“价格”和“惯例”,直达底层的“成本”和“物理构成”。

2. 开辟“全新解题空间”

当所有人都困在一个狭小的“解题盒子”里时,第一性原理帮你跳出盒子,甚至创造一个新盒子。

(1)、类比思维的问题:“我们如何设计一辆比丰田更省油的汽油车?”

(2)、第一性原理的问题:“出行的本质目的是什么?——将人或物从A点高效、低成本、可持续地移动到B点。要实现这个目的,‘内燃机’是唯一的物理路径吗?不是。电力驱动在能量转化效率上远高于内燃机。那么,阻碍电力驱动的核心瓶颈是什么?——电池成本和充电设施。好,那我们就从根本上解决这两个问题。”

你看,第一性原理不是在优化旧系统的某个变量,而是直接替换掉了旧系统的整个底层架构(内燃机 → 电力系统),从而开辟了一个全新的、潜力大得多的“解决空间”。

第二部分:从“知道”到“做到”——普通人的第一性原理四步法

理解了第一性原理的威力,最关键的问题来了:普通人如何在自己的生活中应用它?

这需要刻意练习。下面是一个你可以立即上手的四步框架。

第一步:定义与解构——打破砂锅问到底

这是整个过程的起点。你需要像侦探一样,精准地定义问题,并将其拆解到最小颗粒度。

清晰地定义你的“目标”或“问题”。

模糊的定义:“我想变得更健康。”

清晰的定义:“我希望在未来6个月内,将体脂率从25%降低到18%,同时保持肌肉量不变。”

一个可量化、有明确时间线的目标,是有效解构的前提。

使用“5个为什么”,深挖问题的根源。

问题:我每个月都存不下钱。(表层)

Why 1? 因为我的支出总是超出预算。

Why 2? 因为我经常有很多“冲动消费”。

Why 3? 因为我刷到短视频和电商推荐时,很难控制自己。

Why 4? 因为我在感到压力大或无聊时,会下意识地通过购物来寻求短暂的满足感。

Why 5? 因为我没有建立一个健康的、低成本的压力释放机制和娱乐方式。

经过五次追问,问题已经从“存不下钱”(财务问题),变成了“如何建立健康的压力管理机制”(生活方式问题)。这才是问题的根本。

第二步:质疑与挑战——审判所有“想当然”

这是第一性原理思维中最具颠覆性的一步。你需要列出与问题相关的所有“常识”、“假设”、“信念”,然后像一个严苛的法官一样,逐一审判它们。

【案例】目标:我想在一年内熟练掌握Python编程。

列出你的假设清单:

“我必须报一个昂贵的线下培训班才能学会。”

“我需要有数学或计算机的本科学位。”

“我已经30多岁了,学习新技能太晚了。”

“我需要每天至少有3个小时的整块时间来学习。”

“我需要买一台顶配的电脑。”

现在,开始审判:

对假设1:“必须报班?”——这是绝对的物理真理吗?不是。互联网上有无数免费或廉价的优质资源(Coursera, edX, YouTube, 开源文档)。所以,这个假设是“惯例”,而非“真理”。

对假设2:“需要学位?”——编程的本质是运用逻辑解决问题。学位是获得这种能力的一种路径,但不是唯一路径。很多人通过自学和实践成为了优秀的程序员。这是“社会偏好”,而非“物理限制”。

对假设3:“太晚了?”——人脑的学习能力(神经可塑性)是终身的。所谓的“晚”,更多是心理障碍和家庭责任的借口。这是“自我设限”,而非“生理极限”。

对假设4(和5):“需要整块时间/好电脑?”——学习的本质是“持续的、高质量的专注”。每天30分钟的“刻意练习”远胜于3小时的“无效磨洋工”。基础编程对电脑配置要求极低。这是“完美主义的借口”,而非“必要条件”。

通过这一步,你把所有阻碍你前进的“思想钢印”都砸碎了。

第三步:回归与还原——找到不可动摇的“基石”

当所有“伪真理”的外壳都被剥去后,剩下的就是问题的“核心要素”——那些真正不可或缺的、最基本的组成部分。

继续上面的编程案例,学习编程的核心要素是什么?

核心知识输入:理解语法、数据结构、算法等基本概念。

持续编码实践:将知识转化为解决实际问题的代码。

有效反馈循环:知道自己错在哪里,以及如何改进(通过Debug、看别人代码、求助社区)。

看,就这三样! 学习编程的本质,就是围绕这三个要素建立一个高效的个人系统。至于你是通过上大学、报班、还是看视频来实现“知识输入”,其实是次要的路径选择。

第四步:重构与创新——从“原点”出发,设计你的最优路径

现在,你手握最核心的“积木”(核心要素),你可以完全不受“惯例”的束缚,为自己搭建一个全新的、最高效的解决方案。

为“一年掌握Python”重构方案:

针对“知识输入”:我不必花几万块报班。我可以选择一门线上评价最高的免费课程(如公开课)作为主线,配合官方文档和几本经典电子书。成本接近于零。

针对“编码实践”:我不必等到“学完”才开始。我第一周就给自己定个小目标:写一个能自动整理电脑桌面的脚本。每个月都为自己或朋友解决一个真实的小问题。用“项目驱动”代替“课程驱动”。

针对“反馈循环”:我可以在代码社区上看高手写的代码,模仿并学习。遇到问题,我先用10分钟独立思考,然后去Stack Overflow或相关社区搜索、提问。我甚至可以找一个同样在学习的伙伴,每周互相Code Review。

这个从第一性原理出发构建的方案,与传统的“报班学习法”相比,有何不同?

成本极低:从数万元降到几乎为零。

效率更高:项目驱动让你始终在“解决真问题”,而非“记忆死知识”。

自主性更强:你成为了自己学习过程的设计者,而非被动的接收者。

这就是第一性原理的威力。它让你从一个“消费者”(购买现成的、昂贵的解决方案),变成一个“创造者”(为自己量身定制最高效的解决方案)。

第三部分:从“刻意练习”到“思维本能”

掌握了四步法,你已经拥有了一件强大的工具。但要真正发挥它的威力,你需要将其从一个“偶尔使用的工具”,内化为一种“时刻在线的思维本能”。

这需要修炼三种内在品质:

1. 拥抱“孩童般的好奇心”

第一性原理的燃料,是永不枯竭的好奇心。孩子总是会问出最根本的问题:“为什么天是蓝的?”“为什么车轮是圆的?”他们不在乎这些问题是否“幼稚”。

而成年人为了显得“成熟”,往往会压抑这种好奇心。成为第一性原理思考者,就是要重新找回这种对世界本源的探究欲。在工作中,敢于对一个沿用已久的流程问一句“我们当初为什么要这么做?”;在生活中,敢于对一个社会习俗问一句“它背后的真正目的是什么?”。

建议:每天刻意地对一件习以为常的事物问一个“为什么”。比如,“为什么键盘的字母不是按顺序排列的?”然后花五分钟去寻找答案。这个过程本身就在锻炼你的“溯源”肌肉。

2. 培养“对不确定性的容忍度”

使用类比思维是舒服的,因为它总能给你一个现成的、看似确定的答案。而第一性原理的思考过程是痛苦和混乱的。当你解构一个问题时,你会暂时失去方向,面对一堆杂乱无章的碎片,感到迷茫和焦虑。

你必须学会享受这种“身处迷雾”的状态,并坚信穿过迷雾后,你会看到一片前所未见的开阔地。对不确定性的容忍度,决定了你能挖多深。

建议:当你面对一个复杂问题时,不要急于寻找答案。给自己设定一个“发散期”,比如48小时,只允许自己提问、解构、质疑,不允许形成任何结论。习惯这种“答案悬置”的状态。

3. 建立“经验上的谦逊”

第一性原理最大的敌人,是“经验主义”和“专家光环”带来的傲慢。当你认为自己“什么都懂”的时候,你就关闭了所有向内探索的可能性。

经验上的谦逊,意味着你永远承认自己当前的认知可能是片面的,甚至是错误的。它让你能坦然地对自己说:“关于这件事,我可能需要从最基础的地方重新学起。” 马斯克在学习造火箭时,就是把自己当成一个学生,啃完了《火箭推进原理》等大部头著作。

建议:主动去接触与你观点相悖的意见领袖或书籍。在讨论中,尝试不带评判地去完整复述对方的观点和逻辑。这个练习能有效地打破你的思维定势,让你保持开放。

如果说人生和事业是一场烹饪,那么:

类比思维,是给你一本菜谱,你照着上面的步骤,可以做出一道不错的菜。但如果菜谱错了,或者你没有其中某样调料,你就束手无策了。

第一性原理,是教你烹饪的底层化学原理。你理解了什么是美拉德反应,什么是焦糖化,你知道酸、甜、咸、鲜各种味道是如何相互作用的。即使没有菜谱,你也能根据手头现有的食材,创造出全新的、甚至更美味的菜肴。

马斯克用它造出了可回收的火箭和节省能源的电动车。而我们普通人,可以用它来重新设计自己的职业路径、管理自己的财务健康、学习一项新技能、或者改善一段重要关系。

它不是一个只属于天才的专利,而是一条通往深度思考和有效解决问题的普世路径。

从今天起,选择你生活中一个让你困扰已久的问题,无论大小——它可以是“如何有效减肥”,也可以是“日常事务更高效”。

别再问“别人是怎么做的”。

试着问自己:

“这件事的本质,到底是什么?”

当你开始这样提问时,你就已经走在了解决90%复杂问题的正确道路上。