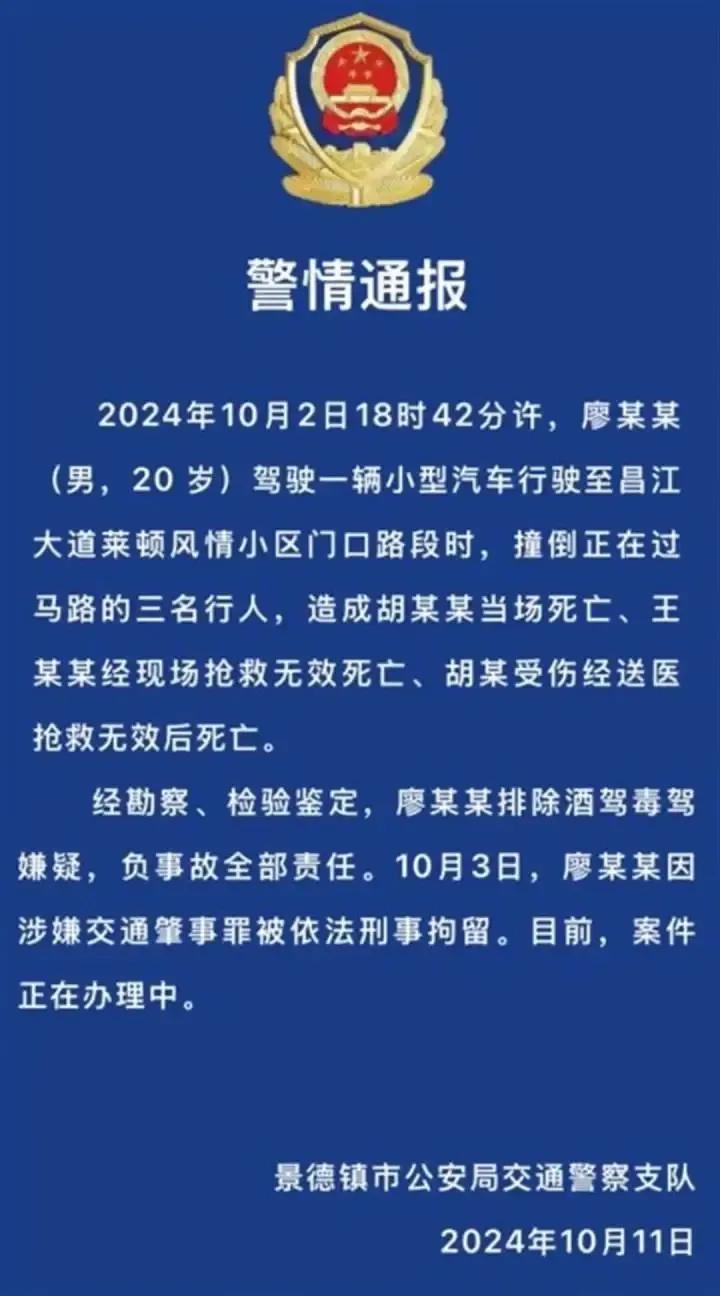

去年国庆期间(2024年10月2日傍晚),

江西景德镇市发生一起交通肇事引发的“灭门惨案”:

一家三口横穿马路时,被风驰电掣的小汽车撞飞,

最终三人均告“不治身亡”。

一家三口被撞飞的瞬间画面

红圈为受害的一家三口

此案备受各界持续高度的关注。

案发时间已整整过去一年,结果至今不明,审结更是遥遥无期,民间社会对此议论纷纷。

今年4月15日,景德镇市中级人民法院一审开庭审理此案,但未“当庭宣判”。而且经过两次延期之后,该案仍是“择期宣判”的状态。

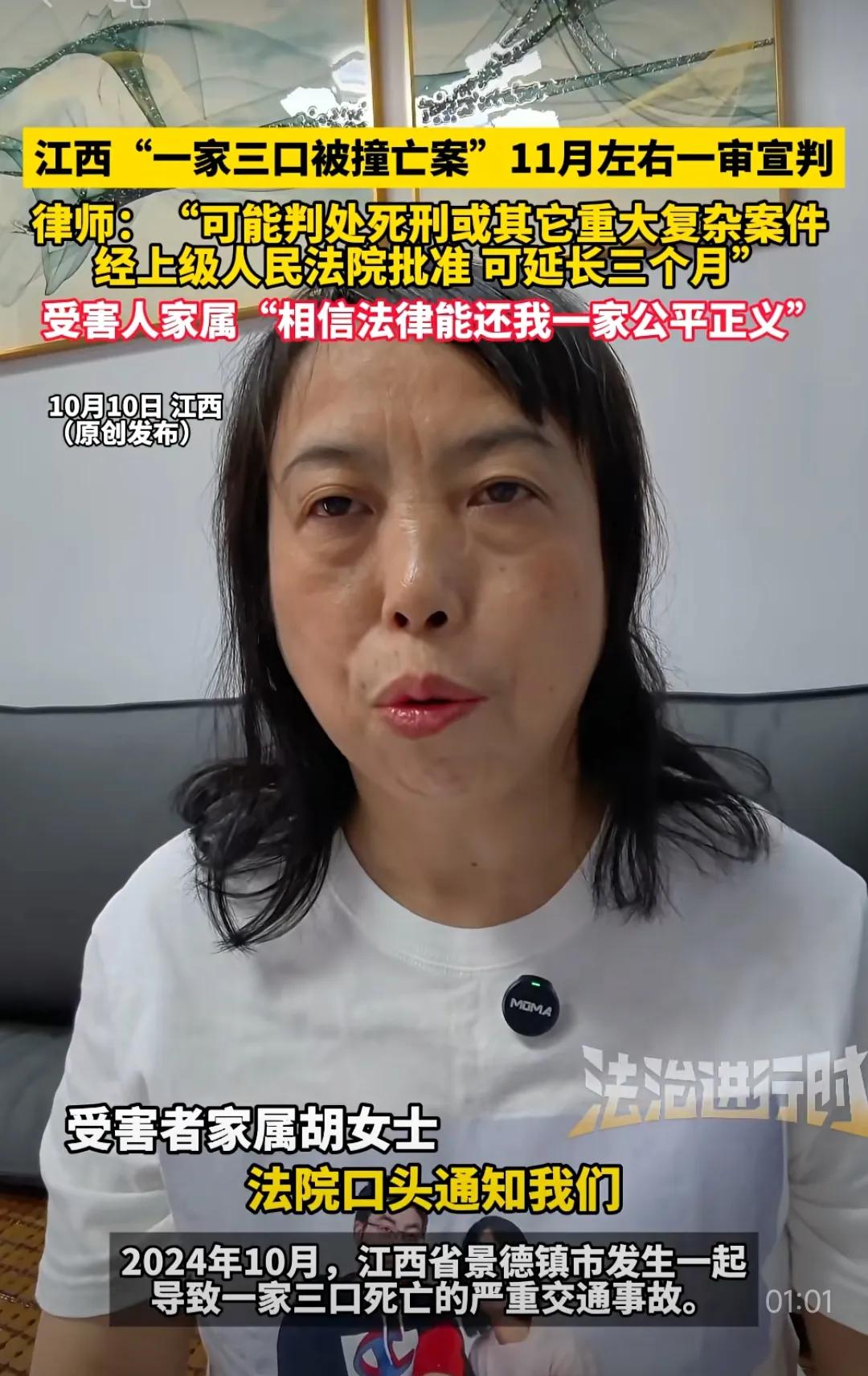

受害人家属胡女士日前透露,他们接到了法院的口头通知,称案件“审限”将延期至10月20日。

也就是说,还有不到一周,该案即将作出“一审宣判”。

“审理期限”(俗称“审限”)规定是司法程序中确保案件及时审结的重要制度。根据《刑事诉讼法》的规定,人民法院审理刑事公诉案件时:

(1)一审程序。应当在受理后二个月内宣判,至迟不得超过三个月。对于可能判处死刑的案件、附带民事诉讼的案件,以及符合刑事诉讼法第一百五十八条规定情形的案件,经上一级人民法院批准,可以延长三个月;因特殊情况还需要延长的,可报请最高人民法院批准。

(2)二审程序。应在受理后二个月内审结,特殊情况需延长的,需经上级法院批准。

(3)再审程序。按审判监督程序重新审判的案件,应在作出提审、再审决定之日起三个月内审结,特殊情况可延长至六个月。

这起被民间人士痛心称作“景德镇三口之家灭门案”的案件,为何历时一年、两次延期仍难宣判?

个中缘由,不是案情有多么复杂曲折,而是现行的司法理念、律法条文与民间舆论之间存在强烈的冲突和巨大的鸿沟,导致司法机关无法及时作出相关判决。

换言之,严肃的法治权威被汹涌的舆情裹挟,司法“独立性”全面承压。法官们瞻前顾后、畏手畏脚,致案件审结一拖再拖。

一、判处肇事者“死刑立即执行”暂无现行法律依据肇事者廖某某,年纪不大、脾气不小,极度狂躁暴戾。只因在车上与女友争吵,为泄私愤便不顾女友的尖叫和劝阻疯狂加速行驶在人流密集的闹市区道路上,最终撞死胡女士的儿子(31岁)、儿媳(30岁)和未满周岁(差7天满周岁)的孙子。一个幸福温暖的小家庭就这样灰飞烟灭,后果惨重、影响恶劣,罪大恶极,理应从严从重惩处。

但是理性地讲,罪大恶极的廖某某“罪不至死”!

因为公诉人无法找到他“故意杀人”的动机,也没有关于他刻意“报复社会”的证据,更多的属于心智不足、临时起意、无知无畏的犯罪行为。只是造成的后果太过严重,所以开始警方以“交通肇事罪”刑事立案侦查,后来检方则改以“以危险方式危害公共安全罪”提起公诉。

“以危险方式危害公共安全罪”最高可判死刑立即执行,前提是犯罪动机和犯罪后果两者缺一不可。此案无明显的作案动机,只适用犯罪加重情节,判不了死刑立即执行,顶格无期或20年有期。

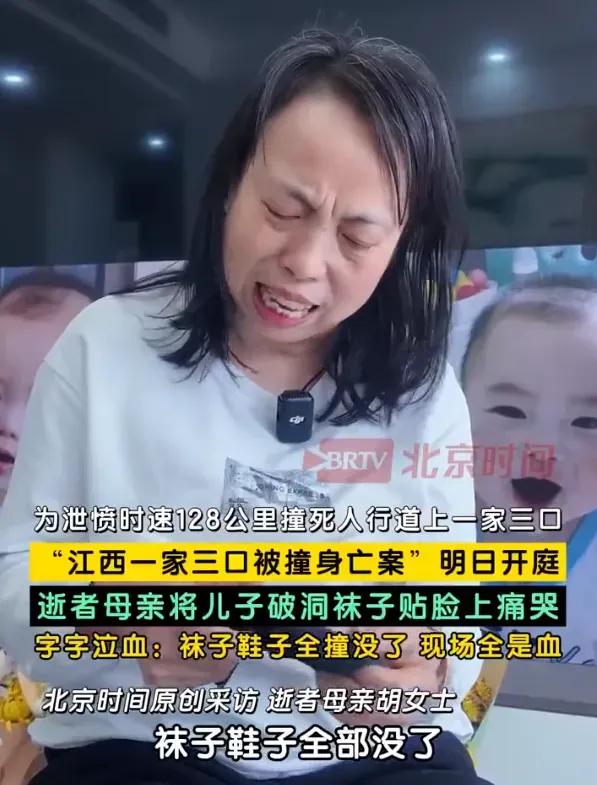

毋庸置疑,事故于对受害人家属的打击是致命的。一个刚刚组建不久的幸福三口之家,因为嫌疑人的造孽而瓦解。而且儿子一家身亡,事实上使他们成为了“绝户”,“白发人送黑发人”这种锥心刺骨之痛,无法用语言形容。

基于此,家属的任何要求,人们都感同身受,能够理解和接受!

但是,家属之前通过自媒体或公开采访,有意无意渲染身世变故之惨,用痛苦和仇恨煽起民间意见、带动舆论节奏,试图透过舆情的力量,持续施压司法机关,进而影响和左右司法审判的结果……等等系列言论行为,是很多具有法治理念和思维的人所不愿意看到的。

胡女士整理儿子儿媳的遗物

胡女士举着一家三口的牌子表达诉求

因为这样一来,司法独立性就成了“镜花水月、空中楼阁”的幻象,连摆设都算不上。

人们深切同情一个母亲的至不幸,但不认同她那些在场外过于卖惨的“小作文”和不合时宜的尖锐发声——这些全网翻飞的“小作文”,在客观上干扰了独立、公正司法的进程。

现在距10月20日,还有六天。

究竟谁主沉浮?

是独立的司法权威经受考验取得最后的决胜?

还是来势汹汹的民间舆情最终主导审判的走势?

期望人民法院能够以定力顶住外部的压力,以法治精神为魂魄、以法律条文为准绳,作出公正、公允、恰当的判决,不偏不倚、不枉不纵。

用法治之光,治愈那些游走在法理与情感的灰暗边缘躁动不安、彷徨徘徊的人……

让我们,一起拭目以待吧!