文 | 智能相对论

作者 | 佘凯文

在科技行业的宏大叙事中,“下一个iPhone时刻”总是令巨头侧目、资本涌动。

然而在增强现实赛道,这种期盼正演变为集体的迟疑与战略观望。巨头们环伺场边却吝于下注,消费者在炫酷概念与骨感体验间摇摆。

正是在这片迷雾中,一场关于未来人机交互“定义权”的战争已悄然打响。同时,一个有关行业未来的根本性问题也开始浮现,那就是在那个公认的革命性拐点降临之前,谁来决定我们当下该如何使用AR?

“与其等待,不如行动”,AR眼镜的“iphone时刻”等不来

AR赛道呈现奇特景观:巨头都在畅谈AR的光明未来,预言它将取代手机成为下一代计算平台,但市场上真正激起水花的产品却凤毛麟角。

就像苹果多次公开表示看好AR前景,但产品发布却一推再推;谷歌在Glass失败后便转向企业市场;微软的HoloLens同样专注于商业应用,对消费级市场则保持谨慎。国内方面,小米、百度、阿里也都纷纷推出了AI智能眼镜,但产品不是割舍掉了最重要的显示模块,就是一直处于预售状态。

上半年包括AR眼镜在内的全球AR/VR行业总共完成了66笔融资,总融资额达559.8亿元,玩家越来越多,但真正能实现产品量产化的少之又少。

这背后是一种精于计算的“等待逻辑”。对资源雄厚的大公司而言,在技术路径未统一、杀手级应用未出现的“前夜”时期,贸然投入是项高风险投资。更“聪明”的策略是让创业公司试错,待出现颠覆性突破后,再利用资本和供应链优势快速跟进,收割市场。

这种战略观望直接导致终端市场产品青黄不接。消费者看到的,一边是遥不可及的概念机,一边是体验粗糙、功能单一的“试水之作”。它们能提供片刻新奇,却无法融入日常生活。

于是形成普遍的消费者困境:人们对科幻般的交互方式心向往之,却又因产品缺乏实用价值,深恐其重蹈“谷歌眼镜”的覆辙,沦为抽屉里的“一次性玩具”。

行业的迟疑与用户的焦虑,共同指向同一个核心症结:AR眼镜能否从“尝鲜品”进化为“可长期使用的实用工具”?这个问题的答案,不在遥远的未来,而在于当下是否有人愿意直面挑战,用技术突破攻克用户体验的核心痛点。

雷鸟以“三维革命”攻克AR实用化壁垒

当整个行业陷入等待的迷思,雷鸟选择成为那个主动创造拐点的破局者。

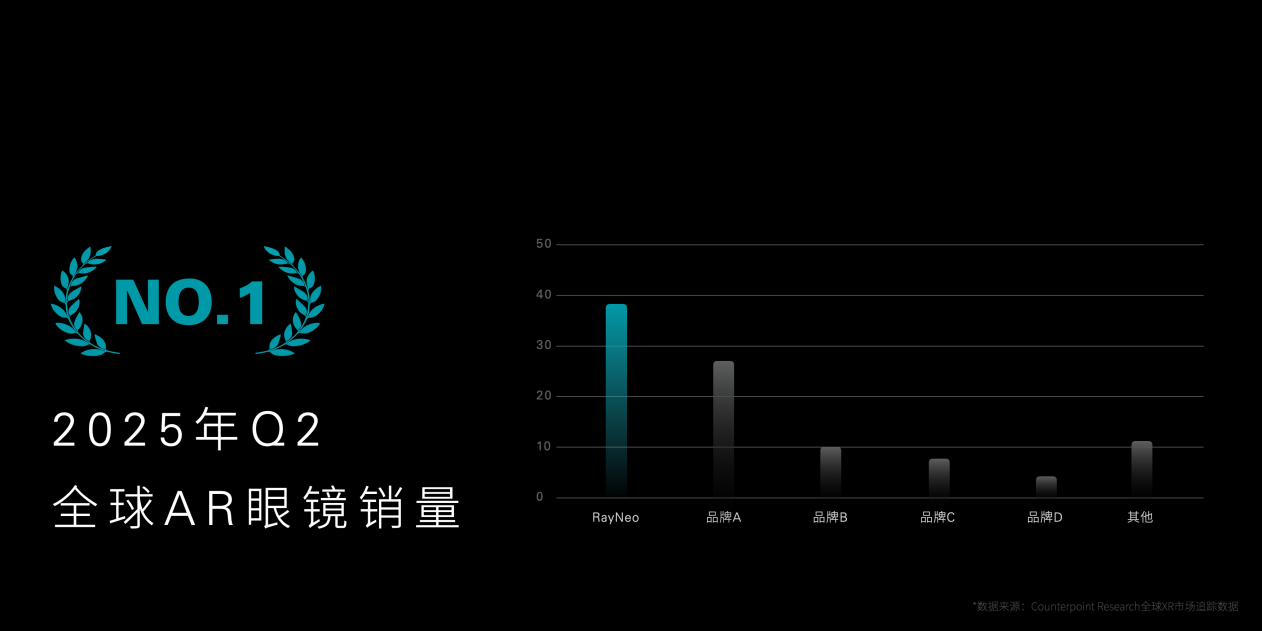

10月23日晚,雷鸟创新举行秋季新品发布会,带来了千元级AR眼镜雷鸟Air 4系列。这是雷鸟创新旗下的明星产品,也是当前全球消费级AR市场最走量的产品。据第三方机构CounterpointResearch数据,2025年第二季度,雷鸟创新以高达39%的市场份额,登顶全球AR眼镜市场第一,并且超越了苹果,成为了全球XR市场,而这一数据中,雷鸟Air系列占据了极大的份额。

正如其产品名“口袋电视”,雷鸟Air 系列采用了BirdBath+光波导方案,其核心场景就是大屏娱乐。而雷鸟Air 4系列更是将一个核心场景——“沉浸式观影”做到极致。

过往许多AR眼镜的显示效果,常被诟病为“像素感重、色彩失真、亮度不足”,这直接摧毁了沉浸感的根基,雷鸟Air 4系列直接“一力破万法”。

它搭载了全球首颗AR专用画质芯片“Vision4000”,这意味着AR眼镜首次实现对HDR10画质的支持。配合自研HDR10+解码算法与动态范围优化技术,实现高达1200nits的亮度输出和高达10.7亿的色彩输出,相比传统8-bit丰富度提升64倍。同时,对于仅支持SDR的片源,Air 4系列还兼容AI实时SDR转HDR技术。换言之,即便原始片源不支持HDR,也能通过雷鸟Air 4获得HDR专属画质体验。

这意味着用户无论是看电影还是游玩游戏,都能获得与传统高端显示器相媲美的视觉冲击力,可以说雷鸟Air 4系列正重新定义观影类AR眼镜的性能上限,也试图用AI改变。

极致的视觉需要极致的听觉来匹配。雷鸟深知,沉浸感是五官的综合体验。为此,Air 4系列与全球顶级音响品牌B&O联名调音,还共同开发了全新导音鳍配件,减少80%声音损坏,让音质直接入耳,带来耳机级听感。相比过去AR眼镜产品的“听个响”,雷鸟和B&O合作将声音也变成了AR产品的核心体验区,推动行业标准从“能听见”升级到“沉浸式听感”。

更进一步的是AI的引入。Air 4系列支持的AI HDR和AI 3D功能,让设备拥有了“感知与适应”的能力。像AI 3D功能可以将普通的2D视频,通过AI算法实时转化为具有景深效果的3D影像;而3D SBS功能,则能通过两块屏幕形成的视觉差,让用户可以实时感受无边界的立体视觉。

这种从“被动显示”到“主动增强”的进化,使得AR眼镜不再是一个冰冷的显示终端,而是一个懂得如何为你提供最佳体验的智能伙伴。

在更高维度的技术层面,雷鸟同样彰显着这种“务实”,像通过自研光引擎一步步将PPD、Eyebox、MTF、边缘畸变等参数拉到最高。产品设计方面,不断打磨配重,让产品更轻减少长时间使用负担;加入亲肤防汗材料、空气鼻托等设计提升佩戴舒适性等,这些看似微小的改进实着共同构成了用户体验的重大飞跃。

或许在很多人看来,“口袋电视”这一产品定位过于朴实,与大众期待的“下一代计算终端”有着较大的差距。但没有人能一口气吃成胖子,在最近的播客中,雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟说自己是一名"务实的理想主义"理念——既要看到AR眼镜作为下一代计算终端的潜力,也要有实实在在的产品突破来触达消用户、让大众认知并接受AR眼镜。

雷鸟的产品策略也始终在贯彻这种思路:通过精准抓取用户体验中的关键"痒点",分阶段、有节奏地推动技术突破。在产品布局上,X系列代表着对未来的前瞻探索,而V和AIR系列则承载着立足当下的实用化突破。像今年上半年发布的雷鸟Air 3s系列就是围绕画质精度、清晰度和亮度三个维度实现飞跃。

这种“务实”的背后,也是雷鸟对“iPhone时刻”的重新解读。市场的拐点并非一颗凭空降临的惊雷,而是由无数个“实用化瞬间”累积而成的质变。

通过在这一系列关键技术指标上树立新的标杆,雷鸟也在告诉着市场,AR眼镜不再是那个功能孱弱、体验堪忧的“玩具”,它完全可以成为当下就能依赖的“可长期使用的实用工具”。

从市占第一到《时代》认可,雷鸟“挺身”的底气何在?

如果只是一款产品在技术上取得成功,或许还可以归因于偶然。但雷鸟能够用4年时间迅速登顶全球AR眼镜市场占有率第一的宝座,并登上《时代》杂志2025年度最佳发明榜单这一权威认可,都清晰地表明,雷鸟之所以不选择等待,是因为它有底气。

在消费电子领域,很多新兴产品一开始都只将目光聚焦于“极客用户”,比如现今已被大众熟知的新能源汽车、无人机产品,他们一开始不是聚焦于科技富豪和环保极客,就是面向航拍爱好者和专业摄影师,操作复杂且价格昂贵。

AR眼镜虽然同属新兴产品,但雷鸟并没有如此选择,而是选择面向大众,如雷鸟Air 3系列通过技术创新与供应链合作首次将AR眼镜产品带到了2000元以内区间。效果也显而易见,2024年双11,雷鸟Air 3销量领先一众VR头显,斩获XR行业单品销量第一,雷鸟店铺销量环比2024年618增长 220%!

“用高端技术做平民化产品”这一举措精准地卡住了AR眼镜产品普及初期的“大众化节奏”,同时解决了用户“买不起”和“感觉不值”的核心痛点,并构建出品牌底气的最重要一环“用户选择”。

此外,AR产业绝非单一硬件厂商能够独力支撑。雷鸟展现出了一种难能可贵的“基建思维”。它没有试图打造一个封闭的孤岛,而是积极地联合高通(提供核心算力平台)、TCL(提供显示技术与制造支持)、腾讯、阿里云、乃至于谷歌等全球生态伙伴,共同铺设“AR的基础设施”。

这种开放合作,一方面快速填补了AR内容生态的空白,让用户“有得看、有得玩”,极大地增强了设备的粘性;另一方面,也形成了强大的技术护城河,使得雷鸟能够始终站在全球顶尖技术与内容资源的前沿。

至此,雷鸟“不等待”的“底气闭环”已然形成。那就是“通过过硬的产品体验和亲民的市场定价吸引大量用户,使市场份额不断扩大,进一步提升供应链议价能力和成本控制,加速产品力与内容生态的持续进化,再用利润反哺研发和不断深度联合生态伙伴,让产品更有竞争力,最终吸引更多用户.....”

这个“越卖越好、越做越强”的良性循环,不仅让雷鸟在当下的市场竞争中占据了有利位置,更为其在未来的行业爆发中储备了充足的动能与势能。

总结

回望AR行业的发展历程,充满了对“奇迹”的期待与等待。而雷鸟的“AR破局路”则揭示了一个更为朴素的真理,即“不要等待拐点,而是成为拐点”。行业定义权,从来不是来自对风向的敏锐嗅探或对时机的精密计算,而是源于在无人区中开辟道路的勇气,以及将每一个用户体验细节做到极致的执着。

这背后所藏的,还有一个品牌从市场的参与者、追随者,迈向标准制定者与行业定义者的终极野心。这场关于定义权的游戏才刚刚开始,而雷鸟已经掷出了它的骰子。

*本文图片均来源于网络