11月19日,荷兰政府宣布暂停针对安世半导体的行政令,商务部回应“这是向正确方向迈出的第一步”。同一天,中国财政部在卢森堡成功发行40亿欧元主权债券,而国乒名将王曼昱因腰部不适退出WTT赛事。

这些看似孤立的事件,共同勾勒出中国经济转型的立体图景——从依赖房地产到依托科技创新,从封闭市场到开放合作,从规模扩张到质量提升。

01 政策转向:楼市角色被重新定义系列政策正悄然改变楼市在国民经济中的角色。

财政部、中国人民银行联合通知,将储蓄国债(电子式)纳入个人养老金产品范围。这一政策的意义远不止增加养老金投资选择那么简单——它实质上是为居民储蓄开辟了房地产之外的新通道。

与此同时,第四次中德高级别财金对话联合声明,欢迎符合条件的上交所、深交所上市公司在法兰克福证券交易所发行GDR。这种资本市场对外开放的举措,为企业提供了更多元化的融资渠道,降低了对传统土地抵押融资的依赖。

更直接的信号来自何立峰副总理的调研。11月18日至20日,他在湖北、湖南强调“持续推动外贸提质增效”与“加快构建全国统一大市场”,并明确指出要“坚决打通阻碍全国统一大市场建设的卡点堵点”。

这些政策形成一个清晰的逻辑链:通过发展多元金融产品分流房地产投资需求,通过对外开放拓展企业融资渠道,通过统一大市场消除区域壁垒——最终降低经济对房地产的依赖。

资金流向的变化更为直观。

1-10月全国一般公共预算收入186490亿元,同比增长0.8%,而支出225825亿元,同比增长2%。这一收一支之间的差额,凸显财政压力的增大,也解释了为何地方政府有动力寻找土地财政的替代方案。

同时,10月外汇市场供求基本平衡,货物贸易资金净流入保持高位。健康的外贸状况为国家经济转型提供了缓冲空间,使得政府不必急于刺激楼市来维持增长。

更值得关注的是全社会用电量的变化——10月份同比增长10.4%,其中充换电服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业用电量增长较快。这一数据印证了经济结构正在向绿色化、数字化转变,而这些新兴行业对传统商业地产的需求远低于制造业与零售业。

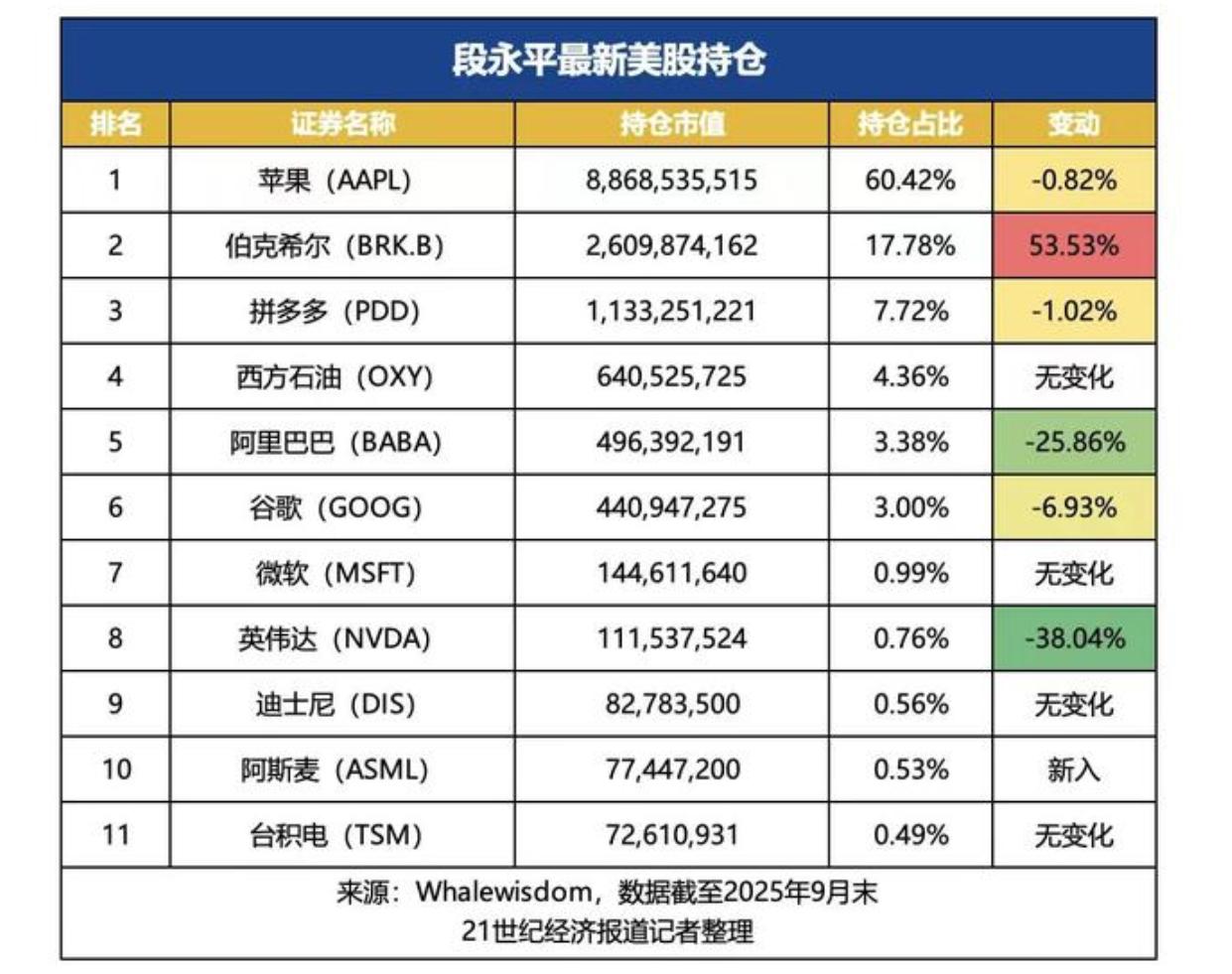

AIGC、ChatGPT等AI相关板块获主力资金大额净流入,进一步证实了资本对新兴科技的偏爱。当榕基软件等个股实现2连板,当拼多多跌超7%创5月底以来最大跌幅,这种鲜明的对比显示了市场预期的变化:投资者正在用脚投票,远离传统商业模式,拥抱技术创新。

03 市场分化:结构性机会与风险并存楼市内部同样经历着深刻的结构性分化。

一方面,全运会相关话题持续占据热搜。“绿色全运,粤港澳共绘低碳新画卷”登上百度热搜,展示了大型赛事对区域发展的带动作用。这种带动不再局限于传统基建,而是与绿色低碳、科技创新紧密结合。

另一方面,城市竞争格局也在重构。从宁波“千万悬赏”引发的全民解码,到日本水产品“在中国也没有市场”背后的消费自信,都显示了中国城市与民众的成熟——他们不再盲目崇拜外来概念,而是更加注重实质价值。

这种价值重估正深刻影响楼市。一些具有产业基础、环境宜居且房价合理的二线城市,正成为人口流入的新目的地。而缺乏产业支撑、单纯依靠概念炒作的城市,则面临房价回调压力。

同时,不同物业类型的前景也在分化。随着“跨境电商等新业态新模式发展和海外仓建设”获政策支持,物流地产需求持续旺盛;而传统零售商业地产,则面临线上分流与消费降级的双重挑战。

04 群体焦虑:在资产保值与生活品质间徘徊面对复杂局面,购房者陷入深度焦虑。

这种焦虑在热搜话题中可见一斑。“合力开创法治中国建设新局面”登顶百度热搜,反映公众对制度环境的关注;“高市早苗求锤得锤”引发热议,显示民间对国际关系的敏感度提高。

更重要的是,资产保值与生活品质之间的权衡成为核心考量。

一方面,“退役军人:若有战召必回”登上热搜,彰显家国情怀;另一方面,“75岁老人全网求认干女儿:给一套房”,暴露老龄化社会的现实压力。在这些看似矛盾的现象背后,是民众对未来的深度不确定感。

购房决策变得异常复杂。单纯的投资收益计算已让位于综合考量——城市发展潜力、产业前景、生活环境、公共服务质量等都成为决策因素。当“胡彦斌易梦玲海边拥吻恋情曝光”引发热议,当“冷美人赛后头发硬如石头”成为谈资,这种对生活细节的关注,正反映了年轻人价值观的转变:他们既重视物质基础,也追求生活体验。

政策制定者、市场参与者和普通民众,都在学习适应一个新的经济生态系统——这个系统不再围绕房地产旋转,而是以科技创新为引擎,以统一大市场为基础,以多元投资为支撑。

正如荷兰半导体事件的发展轨迹,从行政令到暂停再到寻求真正解决方案,中国经济的去房地产化同样是一个渐进过程,充满试探、调整与突破。

当“罗永浩吐槽西贝事件”中,公众讨论焦点指向“消费知情权”与“食品安全”,当老乡鸡因迅速置顶预制菜清单而获得广泛好评,这种对透明与诚信的渴求,正是市场经济成熟的标志——也是楼市能否软着陆的社会基础。