近日,恒大汽车体系内两家重要子公司-恒大智能汽车(广东)有限公司、恒大新能源汽车(广东)有限公司发生工商变更,原股东恒大新能源汽车投资控股集团有限公司全面退出,新增广州聚力现代产业发展有限公司(下称“广州聚力”)为唯一控股股东,持股比例均为100%。

恒大汽车深陷危机,资产处置成唯一出路

根据工商登记信息,广州聚力对两家公司的出资额分别为25亿元和50亿元,对应标的公司注册资本规模,此次收购合计涉及资金规模达75亿元人民币。

公开资料显示,被收购的两家企业分别成立于2018年和2019年。收购方广州聚力背景显赫,该公司成立于2024年10月,注册资本26.4亿元,由广州产业投资控股集团有限公司、广州南沙开发建设集团有限公司等六家国有企业共同持股,具备强大的产业整合与资金支持能力。

此次国资接盘的背后,是恒大汽车持续恶化的经营困境与债务危机。财务数据显示,截至2023年末,恒大汽车总负债高达725.43亿元,资产负债率飙升至208%,已处于严重资不抵债状态。2024年上半年业绩进一步恶化,实现营收仅3838万元,较2023年同期的1.54亿元大幅下滑75.17%,净亏损则扩大至202.56亿元,毛利率因产能停滞转为负值。

业务层面,恒大汽车自成立以来仅推出恒驰5一款量产车型,未能形成市场竞争力。核心生产基地也陷入停滞,天津生产基地自2024年1月起全面停产。上海子公司于2025年3月进入破产清算程序,天津子公司亦在11月被法院受理破产清算申请。此外,其位于广州南沙的43.7万平方米工业用地已被认定为闲置土地,面临收回风险,进一步加剧了资产处置压力。

国资接手造车资产,资产盘活与债务重组成关键

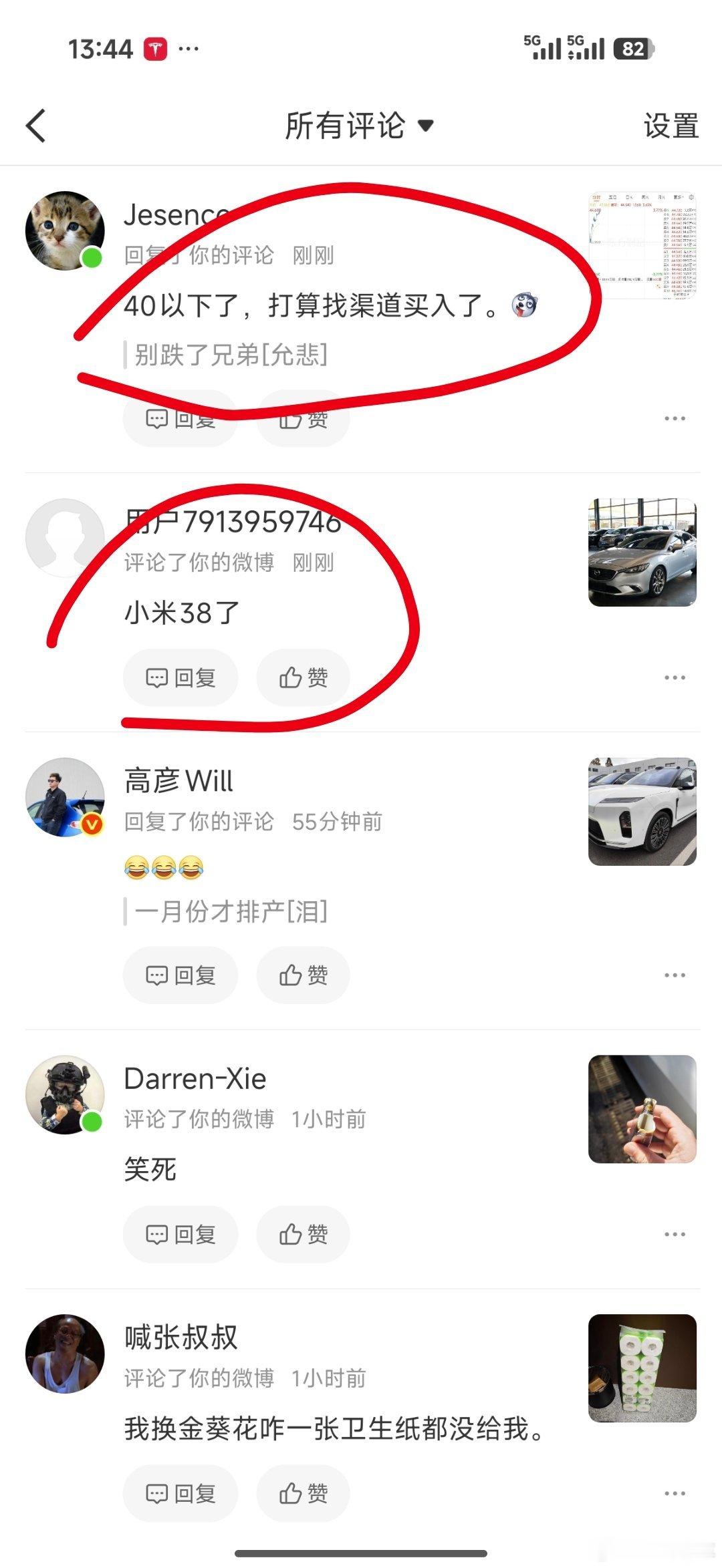

在资本市场,恒大汽车自2025年4月1日起停牌至今,核心原因是无法提供审计所需资金证明,战略投资者引入无果,只能通过出售核心资产缓解流动性危机。此次两家子公司的转让,成为其当前最重要的资产处置动作。

对于陷入绝境的恒大汽车母公司而言,此次变动未改变其整体资不抵债的基本面。截至2024年上半年,母公司仍面临超700亿元债务,且核心产能基地已陆续进入破产程序,后续业绩改善缺乏支撑。

值得注意的是,收购方广州聚力背靠国资,但成立时间1年多,主营业务为租赁和商务服务业,此次跨界收购新能源汽车资产,凸显了地方政府对盘活产业资产的决心。不过,标的公司能否产生正向收益,仍取决于后续资金投入与运营整合能力。此次收购也可看出新能源汽车行业“洗牌期”的新方向,在市场下行与资金链压力下,部分造车新势力陷入困境,而国资平台成为优质资产的接盘主力。展望未来,资产盘活与债务重组成关键看点,广州聚力对标的公司的资产盘活进度,以及恒大汽车母公司的债务重组进展,此次资产出售能否推动其恢复审计、实现复牌均为资本市场的关注焦点。

记者:刘瑾阳编辑:曹梦佳校对:汤琪