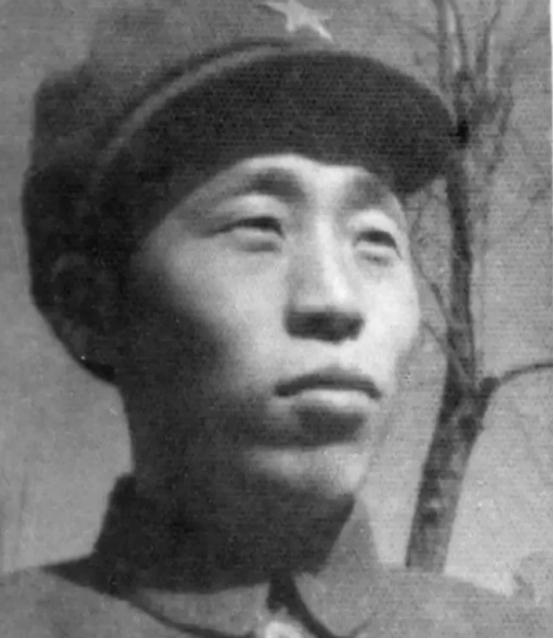

1950年1月,二野5兵团侦察处长魏鸣森被叫去帮忙修卡车。等他修好车无意间抬头一看,竟救了司令员杨勇一命。 1950年1月,第二野战军第五兵团刚打赢成都战役,司令员杨勇接到命令,要尽快前往贵阳主持地方工作,安抚民心、建立新生政权。 当时的贵州局势复杂,国民党残余势力败走前,留下了大量潜伏特务,他们勾结地方土匪,形成了一股股猖獗的反动势力,随时伺机破坏。 杨勇深知时间紧迫,没有等待大部队集结,只带着一批干部和一个警卫连,分乘二十多辆车匆匆出发。 魏鸣森当时担任五兵团侦察处长,这位从抗日战争时期就投身革命的老兵,不仅作战勇猛,还练就了一手修卡车的绝技。 部队在进军西南的途中,缴获了不少美式军用卡车,这些车全是英文标识,多数人既不会开也不会修,只有魏鸣森一学就会,成了部队里的“移动修车厂”。 这天部队在遵义短暂休整,一辆卡车突然抛锚,战士们急得团团转,有人想起了魏鸣森,赶紧把他请来帮忙。 魏鸣森二话不说,钻到车底仔细检查起来,油污沾满了他的衣袖和裤腿。 经过半个多小时的忙活,卡车终于恢复了动力。 他从车底慢慢挪出来,拍了拍身上的灰尘,习惯性地抬头观察四周环境,这是多年侦察工作养成的本能。 可就是这一眼,让他心里咯噔一下。 街头巷尾贴满了红色标语,上面赫然写着“欢迎杨主席回贵州主持工作”。 这个发现让魏鸣森后背冒出冷汗,杨勇即将担任贵州军区司令员和省人民政府主席的消息,属于内部部署,还没正式公开,就连部队里不少基层战士都不知情。 刚解放的遵义城,国民党残余势力还没彻底肃清,当地百姓怎么会提前知道这个消息,还布置好了如此整齐的欢迎标语?这里面一定有问题。 他立刻找来军用作战图,摊开在地上仔细研究。 杨勇一行人的行进路线早已确定,其中一段被称为“三道拐弯”的岩石路段,两侧悬崖峭壁,中间只有一条窄路,是典型的易守难攻之地,最适合埋伏。 魏鸣森越想越不安,部队只有一个警卫连的兵力,分散在二十多辆车上,一旦遭遇伏击,根本没有还手之力。 来不及多想,魏鸣森快步冲向杨勇的住处,他的急切让警卫员都拦了一下。 杨勇作为身经百战的将领,常年保持着高度警惕,听到动静后立刻起身。 听完魏鸣森的分析,杨勇也意识到了问题的严重性,当即决定改变计划,提前出发,避开可能的伏击。 第二天清晨,杨勇率领队伍提前启程,当行至“三道拐弯”路段时,果然听到了密集的枪声。 土匪早已在这里设下埋伏,好在部队有了准备,迅速展开防御。 由于提前行动,土匪的主力还没完全到位,只有一小部分先头人员发起攻击。 杨勇指挥队伍沉着应战,顺利冲出了伏击圈,但后续跟进的警卫连还是遭遇了土匪的围攻,有战士不幸牺牲。 事后大家才知道,那些欢迎标语是国民党潜伏特务和土匪故意布置的,目的就是确认杨勇的行程,引诱部队进入伏击圈。 如果不是魏鸣森修卡车时的偶然一瞥,如果不是他多年侦察工作培养出的敏锐洞察力,后果不堪设想。 这次死里逃生的经历,也让杨勇更加重视西南地区的剿匪工作。 当时的西南各省,匪患极为严重,国民党特务勾结土匪,围攻县城、杀害干部、抢劫物资,妄图颠覆新生的人民政权。 不久后,西南局发出指示,将剿匪作为全面的中心任务,杨勇亲自部署,率领五兵团投入到艰苦的剿匪斗争中,经过数年努力,终于肃清了贵州境内的土匪势力,巩固了人民政权。