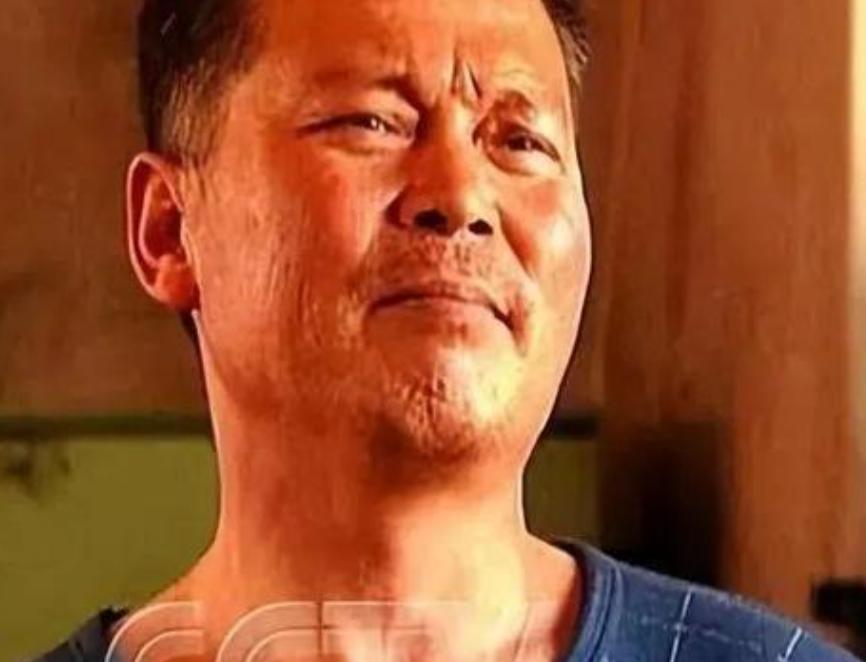

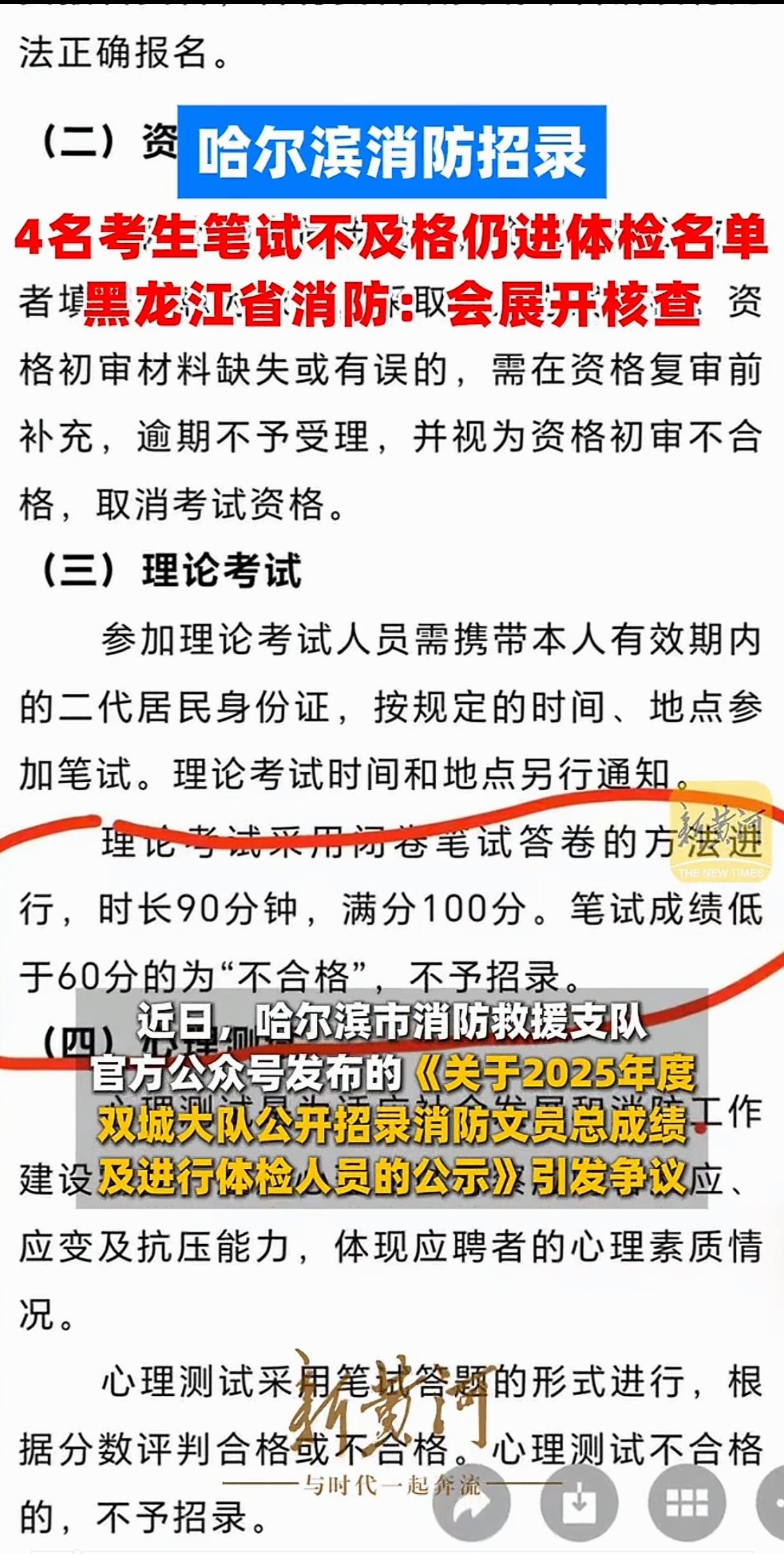

1978年1月,一辆从黑龙江齐齐哈尔开往碾子山的长途客车中途着火,司机从驾驶室的窗户翻了出去,没有打开车门,车上的86名乘客眼看驾驶室火势越来越大,无法进去打开车门,瞬间慌作一团! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1978年1月,黑龙江齐齐哈尔开往碾子山的长途客车发生了一起严重的火灾事故。 这辆核定载客54人的"大双节"客车实际搭载了86名乘客,严重超载成为事故的潜在隐患。 车辆行驶途中,驾驶室突然冒出浓烟并迅速燃起明火。 司机在紧急停车后从车窗跳出,未能及时打开车门疏散乘客。 当时正值东北严冬,车门因结冰无法打开,车内乘客陷入恐慌。 危急时刻,一名叫宋凤河的年轻乘客挺身而出。 他随身携带的工具袋里恰巧有一把斧头,于是果断砸破车窗玻璃,为乘客开辟逃生通道。 在疏散过程中,宋凤河始终保持冷静,有序组织乘客逃生,自己最后一个离开着火车辆。 当听到有儿童哭声时,他又两次返回火场,成功救出一名老人和一名孩子。 事故发生后,齐齐哈尔运输公司迅速派出救援车辆将乘客安全送达目的地。 经调查,这起事故的直接原因是车辆超载导致发动机超负荷运转,进而引发油管脱落起火。 客运公司负责人对宋凤河的英勇行为表示高度赞赏,并承诺满足其任何要求。 但宋凤河只希望得到一封感谢信,以便向家乡证明自己的行为,为加入共青团创造条件。 但是这封看似简单的感谢信却迟迟没有送达。 宋凤河每天在村口等待邮递员,但始终没有收到来自客运公司的确认函。 随着时间的推移,村里开始出现质疑声音,有人怀疑他为了入团而编造救人事迹。 这些流言蜚语给宋凤河带来了巨大压力,甚至连他的父亲也在临终前对事件的真实性表示怀疑。 27年后的2005年,宋凤河决定为自己正名。 他详细撰写事件经过,分别寄往碾子山客运公司和多家新闻媒体。 这一举动引起了当年被救乘客于柏青母女的注意,她们通过媒体发声证实了宋凤河的救人事迹。 央视《共同关注》栏目也对此事进行了报道,最终促使客运公司正式承认宋凤河的英勇行为,并协助他解决了生活中的实际困难。 这起跨越27年的事件,折射出社会对见义勇为行为认定机制的演变过程。 从最初依靠单位证明,到后来媒体介入和证人证言的重要性,体现了社会诚信体系建设的发展。 宋凤河的坚持不仅洗刷了自己的冤屈,也为类似情况的处理提供了参考案例。 事件中的多个细节值得深思。宋凤河随身携带斧头的习惯,看似偶然却成为救人的关键工具。 严冬车门结冰的客观条件,凸显了北方地区交通安全管理的特殊要求。 而感谢信的缺失则反映出当时表彰机制的不足之处。 这些细节共同构成了一幅改革开放初期中国社会生活的真实图景。 这个故事反映了个人荣誉与社会认可之间的关系。 宋凤河最初追求的不是物质奖励,而是社会对其行为的认可。 这种价值取向与中华民族重视名誉的传统观念一脉相承。 同时,事件也展现出基层群众对组织证明的依赖,以及当这种证明缺失时可能面临的困境。 故事的结局令人欣慰,但过程发人深省。 它提醒我们,建立健全的社会认可机制对弘扬正气至关重要。 随着时代发展,见义勇为的认定渠道日益多元化,媒体监督、公众参与等机制正在发挥越来越重要的作用。 宋凤河的故事既是一个时代的缩影,也是社会进步的见证。 通过这个案例,我们可以看到个人坚持与社会变革的互动关系。 宋凤河27年的等待,最终等来了正义的伸张。 这个过程既是个人的胜利,也是社会文明进步的体现。 它表明,只要坚持真理,时间和努力终将换来应有的认可。 这个故事还让我们思考见义勇为行为的本质意义。 宋凤河在火场中的英勇行为是本能反应,而事后追求认可的过程则体现了人对社会价值的自然追求。 这种追求不应被简单理解为功利主义,而是人对社会连接的内在需要。 从社会管理角度,这个案例提示我们需要建立更加完善的见义勇为认定和奖励机制。 既要保证及时性,又要确保公信力。 同时,也要注重保护见义勇为者的隐私和尊严,避免他们陷入不必要的争议。 如今,随着信息技术的发展,见义勇为的认定过程更加透明高效。 但宋凤河的故事仍然具有启示意义。 社会的认可对激发善行具有重要作用,而建立公平、及时的认可机制是社会管理的重要课题。 这个故事最终温暖人心之处在于,真理可能会迟到但不会缺席。 宋凤河用27年的坚持证明了这一点。 他的经历告诉我们,坚持正义的价值,相信时间的力量,是社会文明进步的重要动力。 主要信源:(西部文明播报——1978年,东北小伙子一把斧头救了85条人命,他却因此痛苦了27年)