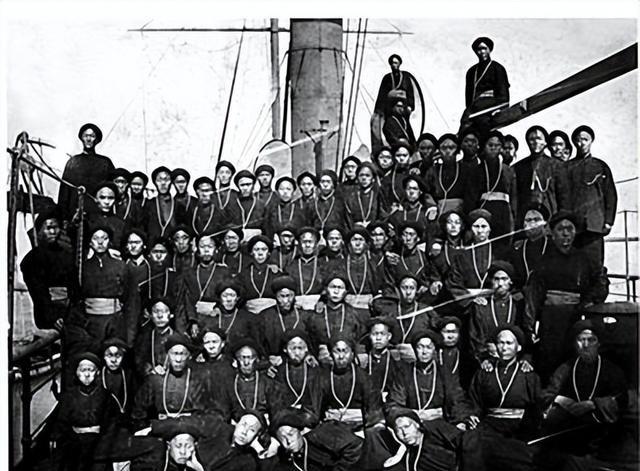

原来北洋水师的时候,我们就拥有了7000吨级的海上战舰,但最终还是输给了日本!而抗日结束后,直到2000年,我们才又开始装备了7000吨级战舰,真是不容易啊! 早在120多年前的甲午战争时期,咱们的北洋水师,就已经有了排水量7000吨级的铁甲巨舰——“定远”号和“镇远”号。这是什么概念?在当时,这两艘巨舰就是绝对的“海上巨无霸”,号称“亚洲第一”,开到日本去,能让对方全国上下都感到震动。 可结果呢?我们都知道了,惨败。更让人唏嘘的是,从那以后,我们再次拥有7000吨级的作战舰艇,竟然要等到100多年后的2000年。这中间漫长的一个世纪,咱们的海防,几乎是一片空白。这感觉,就像一个曾经的富家子弟,一跤摔惨了,过了三代人才缓过劲儿来。这到底是怎么回事?今天,咱们就来聊聊这段让人扼腕的历史。 很多人一说甲午战败,马上就想到老佛爷挪用海军军费修颐和园,想到官场腐败,弹药里掺沙子。这些都没错,是重要原因,但今天我想从另一个角度,一个更让人无奈的角度,和大家掰扯掰扯。 最大的问题,是当时的“国家”还没拧成一股绳。 大清不是一个统一的国家吗?但在海军这件事上,真不是。咱们当时有四支现代化水师:北洋、南洋、福建和广东水师。听着是不是挺兵强马壮的?可实际上呢?这四支舰队压根儿就没一条心。 说白了,它们更像是地方军阀的“私人武装”。北洋水师是李鸿章的家底,是他搞洋务运动最大的脸面和政治资本;南洋水师则归两江总督管。甲午海战打得最激烈的时候,李鸿章急得像热锅上的蚂蚁,请求南洋水师北上支援,可人家就是按兵不动。为啥?怕自己的船被打光了,地盘和影响力就没了。 这就造成了一个极其荒唐的局面:日本是以整个国家的力量,在和李鸿章一个人的舰队打。南洋和广东水师的实力虽然不如北洋,但加在一起也相当可观。要是三支舰队合兵一处,从不同方向夹击日本联合舰队,战争的走向还真不好说。可惜,历史没有如果。这种“各扫门前雪”的心态,让所谓的“四支水师”成了一个笑话,北洋舰队只能孤零零地在黄海面对强敌,流尽了最后一滴血。 再说说战场上。我们总觉得北洋水师是装备老旧,训练不行。这话也对,也不全对。 说它对,是因为从1888年北洋水师正式成军后,我们就几乎没再添过一艘新船,连炮弹都舍不得多买。日本却是天皇带头捐款,全国上下勒紧裤腰带发展海军,军舰的航速、火炮的射速都追了上来。 但要说我们的官兵都是草包,那绝对是冤枉了他们。在黄海大东沟那场惨烈的海战中,北洋水师的官兵打得非常顽强。开战没多久,旗舰“定远”号的舰桥就被日军炮弹击中,提督丁汝昌身负重伤,信号系统也被摧毁,整个舰队瞬间失去了统一指挥。 换成一般的军队,可能早就乱了。但北洋水师的各舰管带,像刘步蟾、邓世昌这些人,都是从小就去英国留过学的专业海军军官。他们在失去指挥的情况下,竟然靠着平日的默契,自发组成战斗队形,继续跟日军死磕。“致远”舰弹药用尽,管带邓世昌毅然下令,开足马力撞向日军主力舰“吉野”号,那种悲壮,至今读来都让人热血沸腾。 可光有血性和勇气,填补不了体制上的巨大鸿沟。李鸿章在战前和战时,始终抱着“避战保船”的消极思想,严令舰队不得轻易出海决战。这导致北洋水师被死死地困在威海卫港内,最后被日军海陆夹击,活活憋死了。丁汝昌在最后关头,拒绝了日军的劝降,服毒自尽,以身殉国。整个北洋水师,从“亚洲第一”到全军覆没,结局令人痛心疾首。 这一败,不仅是输掉了一场战争,更是打断了我们近代海洋强国的脊梁。 从1895年到新中国成立,再到改革开放,这100多年里,我们的海疆几乎是有海无防。直到2000年2月,一艘从俄罗斯购买的,满载排水量接近8000吨的驱逐舰——“杭州”号,正式加入人民海军序列。 就是这一刻,距离“定远”舰沉没的1895年,已经过去了整整105年。我们才算重新拥有了7000吨级的海上主战舰艇。而且,这还是买来的。那一刻的心情,真是百感交集。它标志着我们终于开始补上历史的欠账,但也提醒着我们,这条路走得有多么艰难。 好在,那个需要靠外购来支撑门面的时代,很快就过去了。进入21世纪,特别是最近这十几年,我们都亲眼见证了中国海军的“爆炸式”发展。从被称为“中华神盾”的052C/D型驱逐舰,到万吨级的055型大型驱逐舰,我们不仅在吨位上早已超越了前辈,更在技术上实现了全面的现代化。 如今,当我们的航母编队驰骋远洋,当一艘艘崭新的“大驱”如下饺子般下水时,我们不能忘记120多年前的那段历史。 历史告诉我们,一两件先进的武器,撑不起一个国家的强大。“定远”和“镇远”再强,也无法在一个四分五裂、思想僵化的体制下挽救败局。真正的海上长城,不仅是用钢铁铸就的,更是用统一的国家意志、先进的战略思想和万众一心的民族精神凝聚而成的。