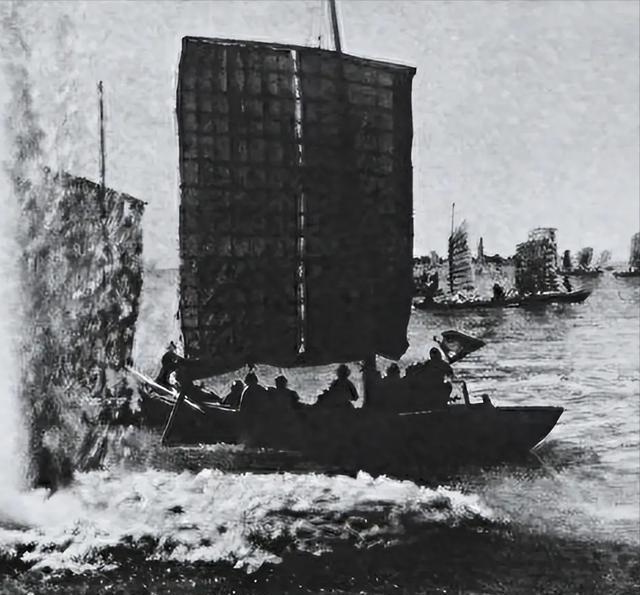

1949年,被解放军俘虏的6名国民党空军夺机叛逃,并掳走3名解放军,当他们驾机抵达台北时,不光受到隆重的迎接,还获得了蒋介石的接见,并拍下了这张照片。 解放战争后期,随着华东、华南等地的相继解放,许多空军部队因失去基地而被迫就地缴械。 这6人原本是被解放军俘虏,按当时的政策,他们并没有受到粗暴对待,反而被安排接受改造,准备日后参与新政权的航空事业。 彼时的人民解放军已经组建起自己的空军部队,急需技术人才,尤其是飞行经验丰富的原国民党飞行员。 问题出在心理层面。彼时不少国民党军人对新政权心存戒备,部分人仍幻想国民党“反攻大陆”。 而这些飞行员中,有人对前景不确定感到焦虑,也有人始终与台北方面保持联系。这次叛逃并非临时起意,而是经过了深思熟虑,甚至可能得到了台北方面的某种暗示或承诺。 策划者很清楚,飞行员在当时的台北是稀缺资源。随着大陆战局失控,国民党空军能依赖的飞行员越来越少,而每一个能从解放区“带机归来”的人,都会被视为“忠诚不二”的楷模。 这场夺机行动安排得极其大胆。事发地点位于华南某地的空军基地,解放军为改编原国民党空军,组织部分飞行员进行机务检查与飞行训练。 6人中的几位原本就熟悉机型和场地,在进入机场后趁机制服押解人员,并控制了机舱,挟持三名解放军飞行员登机。 机起飞瞬间,基地警报四起,但为时已晚。飞行员操控娴熟,迅速升空,低空穿越防区,沿海线直飞台北。 这场突发事件对解放军内部震动不小,一方面暴露出转编过程中的管理漏洞,另一方面也提醒高层,对原国民党军人的思想教育必须更加扎实。 中央很快下发文件,要求各地加强对军队中原国民党人员的政治审查和日常管理,并对相关责任人追责问责。 而在台北,这6人的到来则被包装成了一场胜利的象征。蒋介石亲自接见,媒体大肆报道,甚至安排了合影留念,照片上几人身着崭新空军制服,神情坚定,仿佛刚刚完成一场重大军事任务。 事实上,他们的“功绩”除了夺机,更多是政治象征意义。随着台湾的空军体系逐渐定型,技术骨干的缺口难以通过正常训练快速补足,来自大陆的“归队者”就成了战略资源。 这起叛逃事件正好踩在了历史的转折点上。1949年,中华人民共和国即将成立,而国民党的军政体系正在全面崩溃。 旧制度的瓦解往往伴随着人心的动荡,尤以飞行员、海军等技术兵种最为典型。这些人多数受过较高教育,有独立判断能力,却也因身处关键岗位而常常成为政治争夺的对象。 这6名飞行员的行动,在当时被视作“忠诚与背叛”的分水岭,但站在今天的视角,我们更应该看到制度建设的必要性和政治认同的重要性。 任何政权在改朝换代之际,如何妥善安置原有系统的人才,如何重塑共同信念,才是真正考验执政能力的关键。 历史从不简单,它从来不是非黑即白的剧本。理解这些事件的发生,不是为了评判个人的对错,而是为了更清楚地认识历史进程中的制度变迁与人心流动。