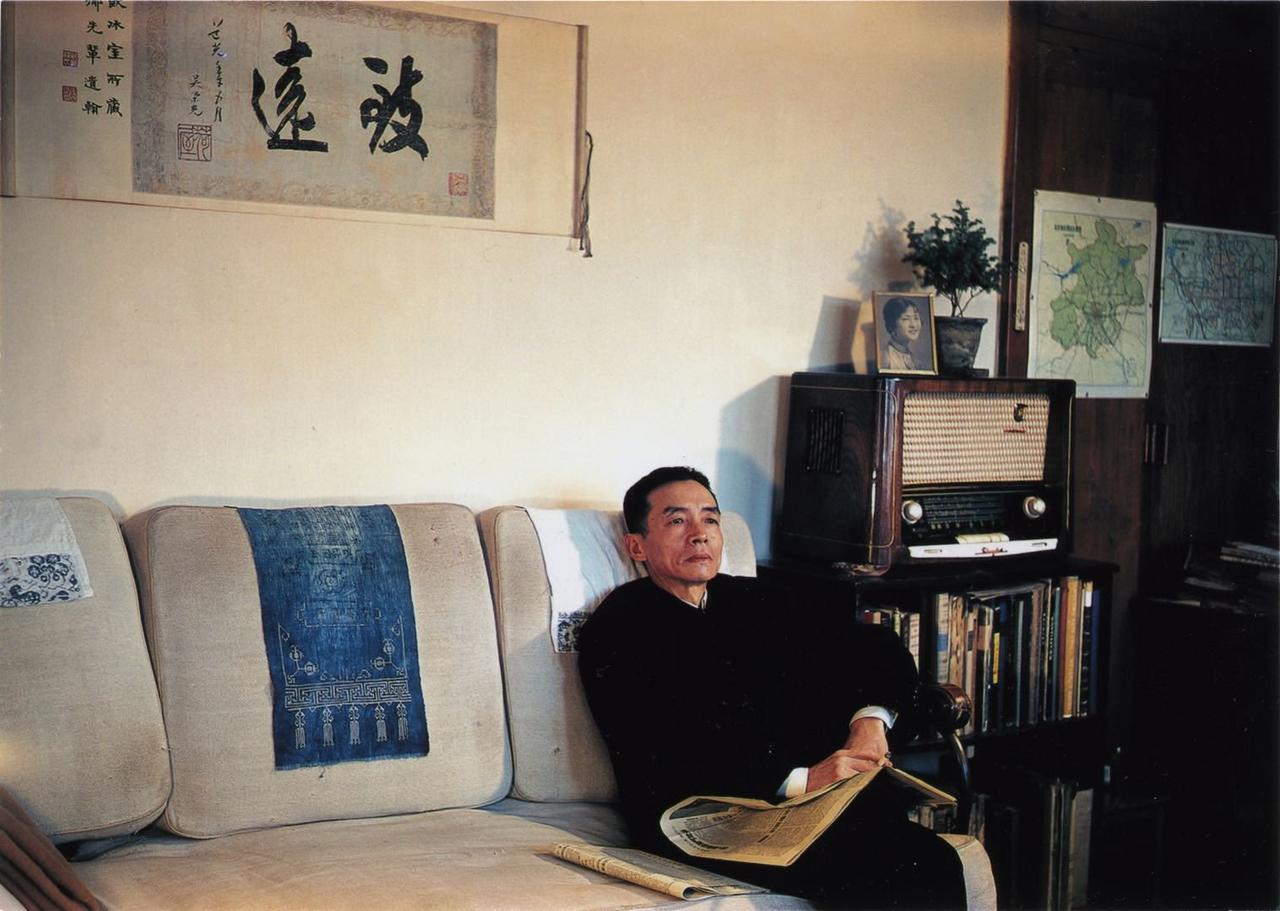

1949年,梁思成找到中央提议:“不如把人民大会堂建在五棵松。”可就在中央考虑之时,苏联专家却急匆匆地找上门来,大叫:“不可以!” 梁思成生于1901年4月20日,日本东京,那时他爸梁启超正因政治事在外头避难。他小时候在北京上崇德小学和汇文中学,1915年进清华学校念书。1923年毕业后,他出过车祸,骑摩托车摔了,左腿有点短,脊椎也伤着,但没耽误他去美国学建筑。1924年,他跟林徽因一块去宾夕法尼亚大学建筑系,三年后拿了学士和硕士学位,还在哈佛大学研究生院学了点建筑史。回国那年是1928年,他在东北大学办了建筑系,这是中国现代教育里最早的这种专业。他教学生西方建筑知识,同时开始研究古建筑,带着工具去山西等地测绘,记录了佛光寺这样的老木头建筑,测了200多件遗迹。他还整理宋代的《营造法式》,写了《中国建筑史》,把中国建筑学搞出个系统。新中国成立后,他当北京市规划委员会副主任,负责首都规划,提了不少保护古城的点子。这些经历让他在规划人民大会堂时,有自己的看法。 新中国刚成立,北京规划工作就启动了。梁思成作为负责人,在1949年向中央建议把人民大会堂放北京西郊五棵松。那地方地广人稀,周边没多少建筑,适合建大场馆。离旧城中心远,能避开拆古迹,保持北京的历史样子。他算过距离,五棵松离旧城核大约5.6公里,通过长安街能连上新旧区,还能给城市往西扩留地儿,不挤市区。中央领导听了他的方案,开始讨论可行性。五棵松已有初步道路,建行政中心省事。他觉得这方案实用,还顾着北京的老根基。苏联专家那时来中国帮忙建设,中苏关系好,他们在规划上有经验。听说五棵松方案,他们不同意,认为天安门是北京心脏,政治意义大,把大会堂放那儿才合适。天安门周边路电齐全,建起来快。五棵松偏远,行政中心去郊区,象征力弱。新国家起步,需要标志建筑显气势,天安门从明清就是政治中枢,适合放这种场馆。他们有数据,天安门空地大,便于集会,郊区投资多。 北京市副市长万里负责协调,他组织会议,让双方辩论。梁思成讲五棵松的长远好处,如保护古城,避免交通堵,通过轴线连新区。苏联专家列数据,郊区通勤长,天安门现成设施省资源。会议上掰扯半天,领导们觉得天安门更有历史份量,代表新中国形象。最终决定建在天安门广场西侧,五棵松方案没用上。这事不光是挑地儿,还牵扯北京行政中心布局。人民大会堂要开会,还给官员办公,位置影响城市整体。苏联专家坚持天安门的政治地位,梁思成强调保护古建,但中央拍板后,方案定了。1958年,新中国十周年近了,大会堂在天安门西侧开工。从10月到次年9月,工期10个月。建筑长336米,宽206米,高46.5米,面积17万多平米,有万人礼堂、5000人宴会厅和办公楼。工人工程师轮班干,建得快。 梁思成虽没用上他的选址,但中央请他参与设计。他出了几套方案,结合中国风和现代派。周恩来说要中西合璧,别全学西方。定稿后,外观对称庄重,内里简洁实用,符合新中国风格。人民大会堂1959年9月建成,用来开全国人大会议,后来政协也在这儿办。梁思成回清华教书,带学生研究古建,推文物保护。比如修老东西保持原样,新建加中国元素。他在课堂教图纸,培养了不少建筑人。1972年1月9日,他在北京去世,71岁。他的想法传下来,现在有“梁思成建筑奖”,给建筑师的荣誉。