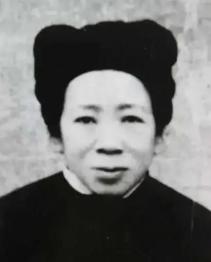

1982年,河北老太太张翠萍临终前,再三叮嘱儿子朱海清:“你记着,等我死后,无论你发现了什么,都不要吱声!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1982年初春,河北兴隆县北营房村,寒风还带着刺骨的寒意,七十岁的张翠萍躺在炕上,脸色蜡黄,呼吸微弱。 她把儿子朱海清叫到床前,攥着他的手,用尽最后一丝力气叮嘱他:“你记着,等我死后,无论你发现了什么,都不要吱声,” 朱海清听得一头雾水,不明白母亲为何在临终时说出这样一句话,母亲这一生都是个老实人,胆小怕事,连村口狗叫声都能吓得她抖上半天,朱海清想着,母亲大概也没什么秘密。 张翠萍去世后,朱海清和乡亲们简单办了后事,他在收拾母亲遗物时,发现了床底下一只蒙尘的枣木匣子,匣子没锁,朱海清本以为里面是些老照片或者旧衣服,结果撬开后,里头整齐码着一摞摞发黄的纸片。 他拿起来凑着窗外的阳光细看,纸片上一个个熟悉又陌生的名字映入眼帘,“八路军李运昌借粮五百斤”、“某连借小米二百斤”……朱海清的手指不由自主地颤抖,越翻越多,竟然整整有七千斤粮食的借条。 他愣在原地,久久没有回过神来,直到这时,他才恍然大悟,母亲临终前的叮嘱,原来指的是这些欠条。 朱海清记起小时候,每当半夜醒来,总能听见母亲悄悄起身出门,回来时裤腿总是湿漉漉的,他一直以为她是去邻村帮人洗衣服换些零花钱,没想到她是在为抗日队伍送粮送物。 四十年前的那个春天,张翠萍挺着七八个月的大肚子,在丈夫朱殿坤牺牲后,带着冀东军分区三百多名八路军突围,丈夫朱殿坤原是冀东军区的地下交通员,在一次送情报的路上,被日军堵截,中枪牺牲。 那时,张翠萍腹中已有身孕,却没有被噩耗打倒,她熟悉五指山区的山路小道,主动请缨领着部队翻越悬崖绝壁,躲避日伪军七千人的围剿。 在结冰的黑河上,张翠萍早产生下了朱海清,战士们脱下棉衣裹住母子,李运昌司令员看着这个在冰上降生的婴儿,给他取了个小名叫“冰儿”。 那几年,朱殿坤牺牲后,张翠萍一个人咬牙撑起了整个家,她没有在众人面前提起丈夫的事,更没把自己为部队送粮借粮的事宣扬出去。 家里本就清贫,她却总能省出一点粮食,凑给部队用,每次送粮,李运昌都坚持给她写借条,说这是纪律,她虽然嘴上不答应,但每一张欠条都收了下来,整整齐齐地藏进木匣子里,一藏就是几十年。 新中国成立后,张翠萍带着朱海清搬到了北营房村,过着与世无争的生活,她从没向任何人提起过自己曾做过的事,也不曾想过去找部队讨回那些欠条上的粮食。 她一心觉得,自己为国家做点事,是本分,不值得拿出来说,朱海清长大后在铁厂当工人,娶妻生子,日子虽不富裕,但母子俩都很安分。 张翠萍去世后,朱海清看着这些借条,心里百感交集,他明白母亲临终前为何要再三叮嘱他“别吱声”。 这些借条不是用来换钱的,是母亲一生最宝贵的记忆和良心账,她从没打算用这些纸片去换取什么,她只是用自己的方式,把对丈夫的怀念和对国家的忠诚埋进了尘土里。 几年后,一辆吉普车开进了村子,八十岁的李运昌站在朱海清家门口,手里拿着当年写的借条,他找了张翠萍母子四十五年,终于在这里找到了朱海清。 李运昌从包里掏出一沓钱,执意要还清欠账,但朱海清坚决不收,他只记得母亲说过,那些粮食不是为了换钱,也不是为了别人知道,而是因为那时候,部队需要有人站出来,他的母亲就是那样一个人。 借条最终没有被兑换成钱财,而是被朱海清藏了起来,直到他晚年病重时,他才把这件事告诉了自己的儿子。 他说,这些借条是他娘一辈子最得意的东西,但这不是用来炫耀的东西,咱家人只管记在心里,不必拿出来说。 张翠萍的故事没有流传很远,但那些泛黄的欠条,和她那句“别吱声”,成了朱家后人心里永远的念想。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:亚太时报网——80岁老太去世,儿子整理遗物时发现八路军欠条,老太太是何身份?