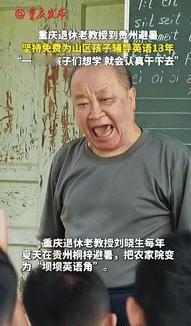

“这名老师火了!”重庆一退休老教授到贵州避暑时,发现山区孩子英语跟不上,发音不标准,于是将农家院改成“坝坝英语角”,每年夏天都来给他们辅导,坚持13年,面对采访,老教授说了这样一番话,让人听了为之动容,网友:这是老一辈军人的无私奉献的情怀! 每年盛夏,一位七十六岁的退休英语教授陈志科,总会选择一种独特的方式“避暑”。他并非远赴凉爽的海滨或幽静的山庄,而是独自登上一辆大巴,忍受长达四个小时的颠簸,从繁华都市前往贵州桐梓县一个名叫木瓜镇的偏远山村,这趟旅程,他已坚持了十余载。 这一切故事,要从2011年的夏天说起。那年,陈志科教授偶然来到木瓜镇,原本是想找个清静地界纳凉。这个黔北小镇的景象却深深刺痛了他。他见到这里的学校教室陈旧,师资力量薄弱,许多孩子的父母都远赴他乡打工,留下孩子做“留守儿童”。 更令他揪心的是,当他听到街头几个孩子用浓重口音,连最基础的“ABC”都念不准时,一种身为教育工作者的本能与责任感油然而生。 那一刻,他放弃了纯粹的休息计划,他不愿一身学识就此尘封,而是想将所知所学播撒到这里,为那些渴望知识的孩子们“搭把手”助其启蒙。 起初的教学条件简陋得超乎想象。没有像样的教室,他就在一家小卖部的阴凉处支起摊子;没有课桌,便随便搬来几张破旧桌凳将就。第一堂课,仅有五六个充满好奇的孩子围拢过来。 陈教授并不在意人数的多少,他掏出精心准备的字母卡片,耐心逐字逐句地纠正着每一个孩子的发音。暑假结束时,孩子们的英语发音已清晰不少,临别之际,陈教授看着孩子们不舍的眼神,郑重许下承诺:“明年再来!” 一个简单承诺,从此成为木瓜镇孩子们夏天里最准时的“闹钟”。从那时起,每年七八月,陈教授都会如约而至,风雨无阻。他的课堂也从最初的路边,搬进了他自费租下的一间民房里,甚至特意装上了电扇。 学生也从最初的五六个,慢慢汇聚成一群,再后来发展到几十人,最多的一年,这间小民房里竟满满当当挤进了一百多个孩子,连门口的台阶上都坐满了从几小时山路外赶来的求知若渴的小脑袋。 随着课堂的壮大,陈教授的教学也变得更加系统而充满智慧。他的课程内容从最基础的ABC,逐步拓展到系统的语音规则、常用的生活句型,甚至开始指导高年级的孩子练习英文信件写作。 他因地制宜,将生活中的寻常物件都变成了宝贝教具:用废旧的挂历纸做成一张张单词卡片,去河边捡来光滑的小石子,让孩子们在游戏中练习排列单词。 为了帮一个叫杨帆的女孩纠正“rabbit”的口音,他让杨帆的小手轻轻触摸自己的喉咙,去感受发音时声带的振动,就这样不厌其烦地练习了整整三天。在他的课堂上,知识不再是枯燥的符号,而每周五,那间简陋的民房里总会准时传出孩子们快乐的英文童谣声。 十五年来,这个特殊的暑期课堂,从未收取过一分钱。这份纯粹的付出,让质朴的家长们既感激又过意不去。他们会送来家里的腊肉,或是煮好一袋茶叶蛋。甚至有几位母亲,悄悄将百元钞票卷进鸡蛋里,想以此表达心意。 但每一次,陈教授发现后都会立刻将钱原样退回,只留下那些鸡蛋,第二天再分给孩子们补充营养。他的事迹后来在网络上传开,也引来了各方关注。有人提议为他寻找基金会支持,有人想为他拍摄纪录片,更有商业机构想借机直播“带货”,将他包装成“最美教师”进行营销。 面对这一切,陈教授的态度始终如一,他只是淡淡地用一句“教书人要干净”,便婉拒了所有合作请求。 如今,七十六岁的陈教授身体已大不如前,每次长途跋涉后,都需要扶着讲台稍作歇息;记住学生的名字偶尔也会迟疑,但他批改作业的笔却从未放下过一本。 当记者问他打算教到什么时候,他指了指教室最后一排站着旁听的几位家长,笑着说:“他们周末打工回来也想听听,既给大人讲,也给小娃娃打点基础。” 他从未考虑过“退休”的问题,因为在他看来,“人教人,则会成为无数份”,知识的价值在于传承,而非终结。 而令他最感欣慰和动容的,是五年级学生李强偷偷夹在作业本里的一句话,孩子用刚学会的英文认真写道:“Thankyou,GrandpaTeacher.IwillgotoChongqinguniversity.”(谢谢您,教师爷爷。我要考到重庆上大学。) 这颗由他亲手播下的种子,不仅已发了芽,更开出了希望的花,并立志要长成一棵能去往更远方的大树,陈志科教授以一己之力,点亮了一座小镇的希望。他所行的,恰是对“人民教师”这一称号最深刻、最真挚的诠释。 信源:重庆发布 2025年8月5日

生活123

这种情怀的人,令人敬佩。

小石头

陈教授,你真的了不起,一般人是做不到的,给你点赞