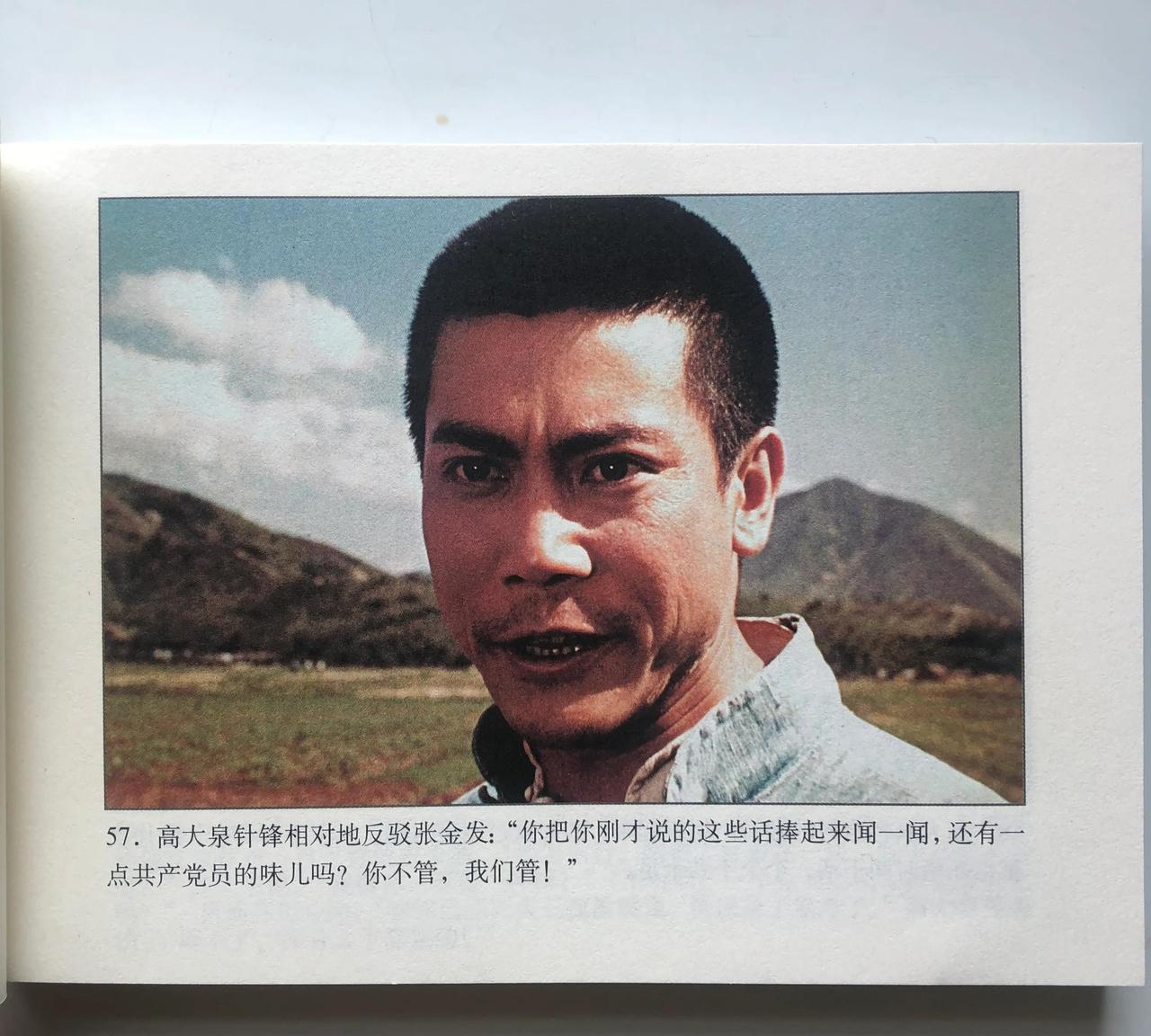

评论家徐迟则认为:“浩然的书还可以卖,还可以读,但需要适应,适应时代,适应社会。”虽然浩然及其作品在中国当代文学史上的重要性和独特性谁也无法改变、撼动,但是当代文学史对浩然及其作品的定位则充满了暧昧。 《艳阳天》和《金光大道》以特定历史时期的农村阶级斗争为背景,却在字里行间流淌着浓浓的人伦温情,这绝非偶然。在差序格局的社会结构中,血缘与地缘编织的网络本就是农民生活的底色,即便政治运动如狂风骤雨般掠过乡村,这层底色也难以被彻底冲刷。费孝通笔下的 “波纹” 在作品中具象化为一个个鲜活的人物关系 —— 萧长春家的炕头、高大泉家的饺子香、马连福送向父亲的热饭,这些生活场景构成的 “同心圆”,比阶级成分划分的标签更能定义人的存在。当政治话语试图用 “阶级立场” 切割亲情时,作品中那些笨拙的牵挂、固执的惦念,恰恰成为传统伦理最顽强的抗辩。 亲情在作品中呈现出多维度的形态,除了父子、父女之间的深厚联结,母子情与祖孙情同样散发着动人的光芒。《艳阳天》中,萧长春的妻子在小石头失踪后,那种沉默而深沉的痛苦与萧长春形成了鲜明的呼应。她不像丈夫那样有宣泄的激烈时刻,而是默默收拾着孩子的衣物,一遍遍摩挲着小石头穿过的小布鞋,在深夜里独自垂泪。这种母爱如同大地般厚重,不事张扬却承载着家庭最沉重的悲伤。当萧长春在人前强撑着硬汉形象时,是妻子的眼泪让他得以卸下心防,两人在灶房里相对无言却紧握双手的瞬间,道尽了夫妻共担苦难的亲情力量。这种情感超越了 “革命干部家属” 的身份标签,还原了一个母亲、一个妻子最本真的情感状态。 祖孙之间的温情在《金光大道》中有着细腻的展现。高大泉的母亲虽然出场不多,却在细节中勾勒出传统家庭中祖辈的慈爱。她总是把攒下的几块糖悄悄塞给小凤,在小凤哭闹时用布满皱纹的手轻轻拍着她的背,哼唱着流传了几代人的童谣。当高大泉因工作繁忙难以顾家时,是母亲默默承担起照顾孙辈的责任,她对小凤说 “你爸是为了大伙过好日子”,简单的话语中既有对儿子的理解,也有对孙辈的安慰。 夫妻情作为亲情的重要延伸,在两部作品中展现出超越政治立场的韧性。《艳阳天》中萧长春与妻子的关系,没有轰轰烈烈的表白,却在日常的默契中透着深厚的信任。萧长春忙于合作社事务时,妻子从不多言抱怨,只是在他深夜归来时留一盏灯、一碗热粥;当萧长春因小石头的事陷入痛苦时,妻子那句 “再难也得往前过,日子是过给活人看的”,既是安慰也是力量。这种夫妻间的相濡以沫,打破了 “革命夫妻” 必须志同道合的刻板印象,他们或许对 “合作化” 的理论不甚了解,但对 “好好过日子” 的共同追求,让这段关系在政治风浪中稳如磐石。 马连福与妻子的关系则呈现出另一种样貌。两人曾因马连福对合作化的犹豫而争吵,甚至动过离婚的念头,但当马连福被批斗时,妻子却第一个冲到台前护住他,哭喊着 “他再糊涂也是我男人”。这种带着烟火气的夫妻情,夹杂着埋怨与守护,却比标语式的 “阶级友爱” 更真实。马连福后来在妻子的劝说下逐渐转变态度,并非被政治口号打动,而是那句 “咱不能让孩子戳脊梁骨” 的家常话起了作用 —— 夫妻情最终转化为家庭责任的动力,这正是传统伦理中 “齐家” 观念的生动体现。 友情在阶级斗争的背景下,呈现出复杂而微妙的形态。《艳阳天》中,焦淑红与萧长春之间的友情,既有同志间的革命情谊,也有超越阶级的相互扶持。焦淑红作为村里的积极分子,在工作上与萧长春并肩作战,却在小石头失踪时,放下所有工作四处寻找,甚至为了安慰萧长春而笨拙地学着哄孩子的样子。当有人指责她 “立场不稳”,不该对 “有成分问题的家庭” 过于热心时,焦淑红反驳道 “人心都是肉长的”。 爱情在作品中虽不占主导地位,却以含蓄的方式展现出人性的光辉。《艳阳天》中焦淑红对萧长春的情感,隐藏在工作交往的细节中。她为他整理凌乱的文件,在他疲惫时递上一碗热茶,在他痛苦时默默陪伴。这种感情从未被直白表述,却在 “同志” 的称谓下悄然生长。当萧长春失去儿子后,焦淑红没有说过一句安慰的话,只是每天把合作社的事情安排得井井有条,让他能有时间处理家事。这种克制的爱,既符合当时的社会语境,也体现了传统伦理中 “发乎情止乎礼” 的含蓄之美。 #头号创作者激励计划#