1946年,金庸回到阔别十年的老家海宁袁花镇,见到了父亲新娶的妻子,也就是他的继母。可是,金庸看到她十分尴尬,而继母看了他好一会儿,突然伸出双臂紧紧抱住他,失声痛哭。

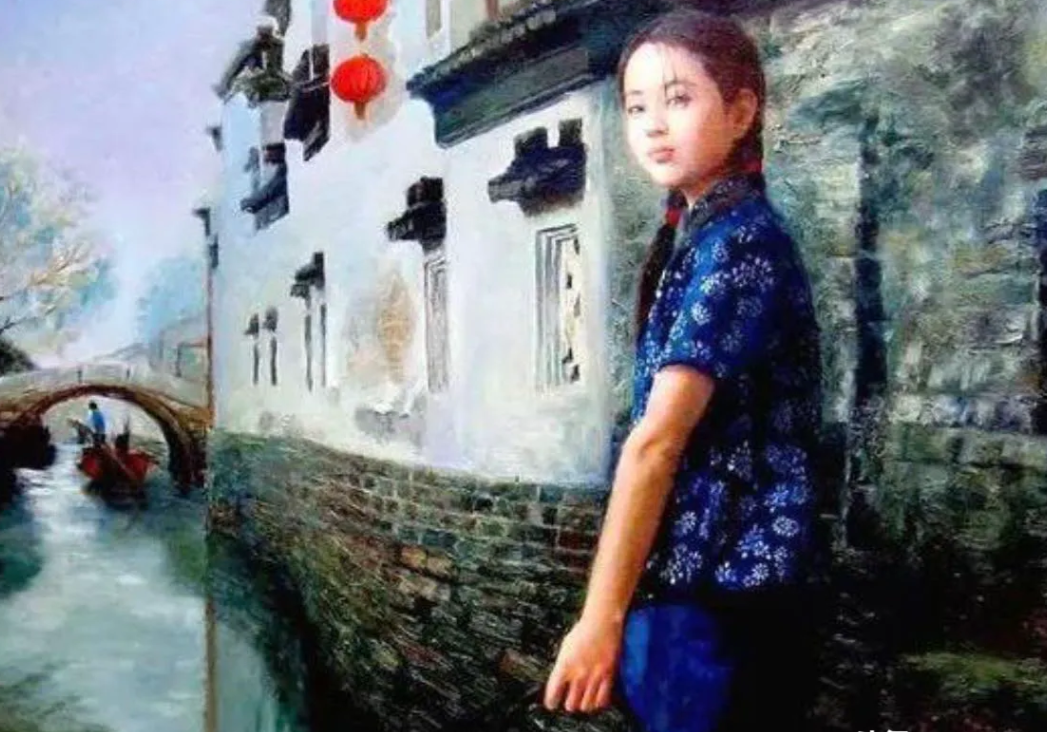

那方素帕在那年的秋风中飘了九年,终于落在金庸肩头,查家大宅的穿堂风还和1937年一样凉,二十二岁的青年站在天井里,斗蛐蛐的孩童早已消失在战火中。

继母顾秀英的拥抱勒得他肋骨生疼,三年前擦汗的帕子如今浸透泪水,海宁的桂花香混着咸涩沾湿西装领口。

查良镛离开袁花镇那年,日本人的炮火正碾过沪杭铁路,七岁孩童攥着的蛐蛐罐里,两只"铁弹子"厮杀得正酣,他并不知道这是最后一次听见故乡的蟋蟀鸣叫。

马车颠簸着把六个兄弟姐妹的身影揉成黑点,码头咸腥的风里,继母挥动的素帕渐渐模糊成苍白的蝶。

这方帕子曾经裹着冰镇杨梅给他消暑,也在生母徐禄临终时擦过他哭肿的眼睛。

赫山房五进大宅的飞檐在晨雾中若隐若现,就像查家沉浮的百年家运。

金庸祖父查文清是光绪年间进士,父亲查枢卿却因"地主成分"在后来的土改中获刑。

少年在《大公报》排字车间当学徒时,总把铅字上的油墨往裤腿上蹭,那痕迹和当年在天井摔跤沾的青苔如出一辙。

香港的霓虹灯照不亮记忆里海宁的煤油灯,他在《书剑恩仇录》里写陈家洛回海宁祭祖,字句间全是自己回不去的乡愁。

顾秀英的眼泪渗进西装呢料时,金庸突然想起1934年那个闷热的午后,生母弥留之际,继母就攥着这方帕子守在雕花拔步床边。

新娶的填房那时才二十出头,给高烧的他换额上冰毛巾的手在发抖。

如今帕角绣的梅花被洗得发白,当年躲在厢房偷看继母绣花的孩童,已长成需要俯身才能被她抱住的青年。

香港茶餐厅的菠萝包永远吃不出袁花定胜糕的滋味,金庸在《连城诀》里写戚长发父女重逢,狄云看着师父"忽然扑在他怀里放声大哭",这段描写藏着1946年那个拥抱的温度。

他在《明报》办公室常备海宁产的杭白菊,却再没机会用天井里那口青花瓷缸泡给继母喝。

顾秀英去世那年,《鹿鼎记》正连载到韦小宝回扬州,小混混在丽春院见到母亲韦春芳的桥段,报社编辑发现作者当天的原稿上有水渍晕开的痕迹。

查家老宅的蛐蛐还在年年秋鸣,只是再没人提着灯笼去墙角翻砖块。

2003年金庸重访袁花镇,赫山房只剩半堵爬满薜荔的砖墙。

有乡老指给他看当年斗蛐蛐的青石板,裂缝里钻出几星鹅黄色的野花。

他蹲下来摸了摸石板,这个动作和六十六年前那个孩童如出一辙。风里恍惚还有素帕飘过的影子,但再没人会从穿堂风里走出来抱住他。

最新发现的《大公报》档案显示,金庸1947年曾发表短文《回乡》,文中提到"继母将母亲遗物一一指给我看,铜镜上的缠枝莲纹映着两张泪脸"。

这或许能解释为何他笔下的母子重逢总带着痛感,段誉见刀白凤、虚竹认叶二娘、甚至杨过在古墓与小龙女相依为命,那些激烈的情感宣泄背后,都晃动着1946年秋天海宁老宅里的影子。

金庸研究者傅国涌在《金庸传》里考证,顾秀英其实比金庸只大十五岁,这个在传统伦理中尴尬的年龄差,让二十二岁的青年面对继母时"手足无措得像撞破秘密的孩童"。

直到她哭着抱住他,时空才突然坍缩回1937年的码头,那时穿阴丹士林布旗袍的年轻妇人往他口袋里塞手帕包着的松子糖,糖粒在漫长的逃难路上化成黏稠的甜。

如今袁花镇的金庸故居纪念馆里,玻璃柜陈列着仿制的素帕,游客们更爱围观《射雕英雄传》的手稿,没人注意帕角歪歪扭扭的梅花绣样。

那针脚出自某个溽热的夏日午后,新寡的填房在厢房窗下偷偷模仿原配夫人的女红,七岁孩童扒着门框张望,蛐蛐罐里的"铁弹子"突然发出清越的鸣叫。

用户18xxx16

现在都用ai写这种烂散文吗