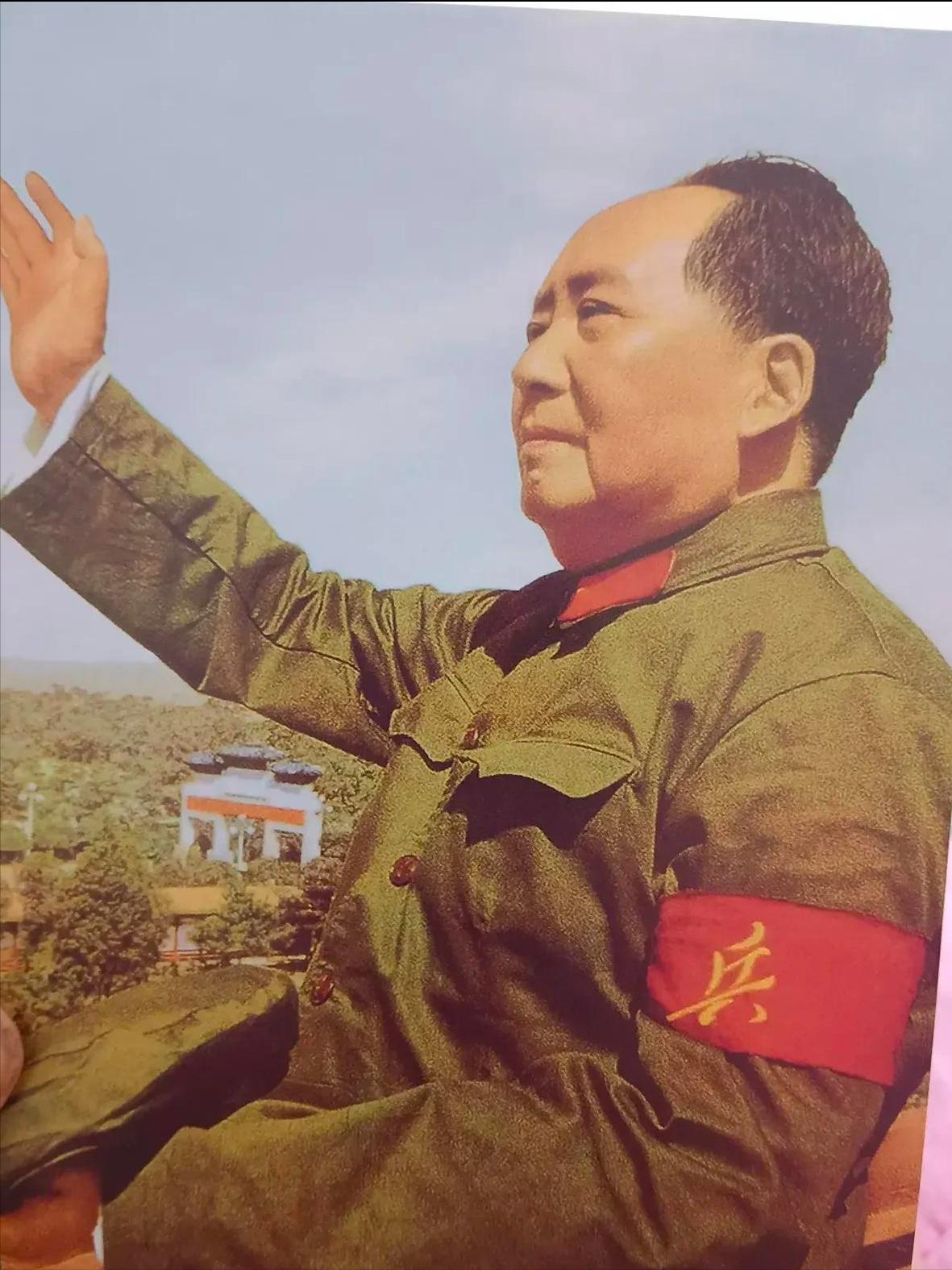

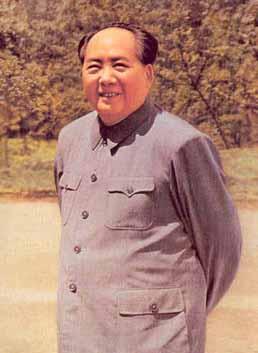

毛主席晚年多次在不同场合提及“走资派”,这个带着特定历史印记的词汇,曾牵动着中国政治生活的神经。为何在国家逐步从革命转向建设的时期,他会反复强调这一问题? 剥开历史的迷雾,或许能从当时复杂的国内外环境与社会主义发展的深层考量中,找到更清晰的答案。 要理解这一问题,首先得回到那个特殊的时代语境。上世纪五六十年代,国际共运领域正经历着剧烈震荡。 苏联领导人赫鲁晓夫提出“和平共处”“和平竞赛”等理论,对斯大林进行批判,引发社会主义阵营的思想混乱。 毛主席敏锐地察觉到,这种对马克思主义基本原理的偏离,可能导致社会主义制度的变质。 他在1964年的一次谈话中提到,苏联已经出现了“资产阶级特权阶层”,这些人脱离群众,追求特殊待遇,实质是在走资本主义道路。 这种国际环境的警示,让他对国内可能出现的类似倾向保持高度警惕。 从国内情况看,经过土地改革、社会主义改造,中国确立了公有制经济基础,但如何在经济建设中保持社会主义方向,仍是全新的课题。 在探索过程中,一些干部身上出现了脱离群众、追求个人享受的现象。 毛主席认为,这些现象如果任其发展,就可能滋生出一批背离社会主义宗旨的“走资派”,他们掌握着一定权力,却不再代表人民的利益,而是为少数人谋取私利。 更深层的担忧,源于对社会主义本质的坚守。毛主席始终认为,社会主义与资本主义的根本区别,在于是否坚持公有制为基础、是否维护劳动人民的主体地位。 他担心,随着经济建设的推进,商品经济的发展可能带来拜金主义、享乐主义的抬头,进而侵蚀社会主义的制度根基。 1963年,他在批转一份关于农村工作的报告时指出,要防止“修正主义”的苗头,警惕有人利用职权“贪污盗窃、投机倒把”。 这种担忧并非空穴来风,当时一些农村地区出现了社员搞“副业”赚钱、集体财产被侵占的情况,城市里也有少数干部利用职权获取紧俏商品,这些现象都让他感到,必须通过思想教育和制度约束,遏制资本主义倾向的蔓延。 从革命历程来看,毛主席一生都在与剥削阶级和剥削制度作斗争,他深知政权来之不易。在他看来,夺取政权只是第一步,巩固政权、防止政权变质更为重要。 新中国成立后,虽然推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,但剥削阶级的思想影响并未完全消除。 一些干部在长期的和平环境中,逐渐淡忘了革命时期的艰苦奋斗精神,对群众疾苦漠不关心。 毛主席就曾严厉批评过这种现象,他说:“我们的干部中,有一种人,好像得了天下,就高枕无忧,可以横行霸道了。 这样的人,群众反对他,打倒他,是应该的。”这种对干部队伍变质的警惕,成为他强调“走资派”问题的重要出发点。 值得注意的是,毛主席对“走资派”的界定,始终与“是否站在人民立场”“是否坚持社会主义道路”紧密相连。 他并非否定一切干部,而是担心那些脱离群众、违背社会主义原则的少数人,会利用权力改变国家的性质。 在1974年的一次谈话中,他明确表示:“走资派还在走,就是说他们还在搞资本主义复辟那一套。” 这种判断,反映了他对社会主义事业长期性、艰巨性的深刻认识,社会主义建设不可能一帆风顺,必须时刻警惕来自内部的腐蚀与破坏。 历史已经证明,毛主席对“走资派”问题的强调,既有对社会主义发展规律的探索,也有对当时国内外复杂形势的回应,其中包含着防止政权变质、维护人民利益的深层考量。 其中蕴含的坚持社会主义方向、警惕官僚主义、密切联系群众等思想,至今仍具有重要的启示意义。