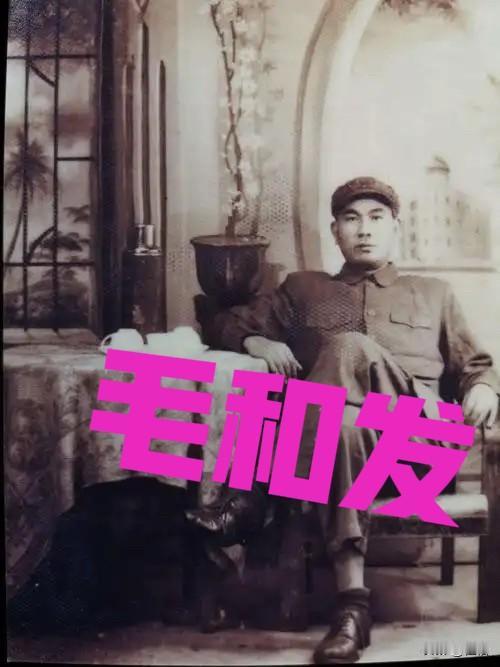

1949年4月,第43军132师师长毛和发率部南下,恰好途经家乡固始。回村路上,毛师长见到了1位沿街乞讨的盲婆婆,立即下车搀扶。盲婆婆起身后,毛师长扑通跪倒在地,哭喊:“娘啊,您怎么变成了这样子?” 想当年,毛和发在固始县一个穷得叮当响的农家出生,老爸走得早,就剩他和老妈相依为命。 那时候的固始,地里的收成大多填了地主的粮仓,穷人家的日子,过一天像熬一年。毛和发记事起,就没见过娘穿过一件不露棉絮的棉袄,冬天里,娘总把他往怀里塞,自己后背却冻得青紫。他七八岁就跟着娘去地里拾别人落下的麦穗,去河沟摸小鱼,摸到一条,娘准是熬成稀汤给他喝,自己抿着嘴说不饿。 十三岁那年,村里来了抓壮丁的,保长指着毛和发说“这小子身板结实”。娘抱着他的腿,给保长磕头磕得额头冒血,“他还是个娃,我替他去!”保长一脚把娘踹开,骂骂咧咧地要拖人。毛和发看着娘趴在地上哭,心里像被刀剜,他挣开拉扯,说“我去”,却在转身时被娘死死拽住。那天夜里,娘把攒了半年的几个铜板塞给他,推他往村外跑,“去寻条活路,别像你爹似的,死得不明不白”。 他跑了三天三夜,遇到了红军。队伍里的人问他为啥参军,他说“我娘让我寻活路,我看你们打地主,这就是活路”。刚开始扛枪,他连枪栓都拉不利索,老兵们教他瞄准,教他包扎,更教他“咱当兵不是为自己,是为天下像你娘那样的人能吃饱穿暖”。他记着这话,打仗时总冲在最前面,从鄂豫皖打到海南岛,身上添了二十多处伤疤,军衔从战士提到了师长,可心里头,最惦记的还是娘。 每年过年,他都托人往家捎信,可信要么被战火烧了,要么石沉大海。他总想着,等天下太平了,就接娘去城里,让她住砖瓦房,天天吃白面馒头。这次南下路过家乡,他特意提前让人去村里打听,得到的消息是“你娘几年前眼睛瞎了,不知去了哪儿”。他心里咯噔一下,行军时总忍不住往路边瞅,怕错过哪怕一丝熟悉的身影。 哪成想,真见着了,却是这副模样。盲婆婆听到他的声音,浑浊的眼睛里滚下泪来,“是和发?我的儿?”她伸出枯柴似的手,在他脸上摸来摸去,“你还活着,你还活着……”毛和发抱着娘的肩,眼泪把胸前的军装洇湿了一大片,“娘,我回来了,我来接您了”。 后来才知道,他走后第二年,地主就以“通匪”为由,把家里仅有的一间土坯房烧了。娘为了找他,一路乞讨,在一次躲避兵匪时,被石块砸中了眼睛,从此就看不见了。这些年,她就守在县城周边,总觉得儿子说不定哪天就回来了,能循着她的声音找到她。 一个从苦难里爬出来的农家娃,凭着一股“不让更多人受穷”的劲,成了保家卫国的师长。可他最想守护的那个人,却在他看不见的地方,受了那么多苦。这世上的牵挂,有时候就是这样,你往前冲的时候,身后的人正替你扛着你想砸碎的枷锁。 毛和发把娘接进了部队临时驻地,亲自给她洗脸、喂饭,像小时候娘照顾他那样照顾娘。战士们看着平时雷厉风行的师长,在老娘面前红着眼圈,都说不出话来。谁不是爹娘生养的?谁心里没有个想拼尽全力护着的家? 只是,那个年代里,太多人都像毛和发母子这样,把团圆藏在心里,把苦楚咽进肚里,用各自的方式,盼着一个不再有乞讨、不再有分离的明天。 这样的故事,在那段历史里不算稀奇,可每次听,还是让人心里发紧。你说,支撑着这些普通人熬过苦难的,到底是心里的那点念想,还是对好日子的那点盼头? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

1100032

小编,49年,132师怎么会隶属43军?