霍去病,汉朝时期的传奇将军,年轻时便崭露头角,成就卓越。为了铭刻自己征战的功勋,他给当时所占领的城池重新命名。以河西四郡为例,敦煌、酒泉、武威、张掖这些地方,都是霍去病抗击匈奴、夺回河西走廊后所攻下的要地。他不仅为这些城市赢得了胜利,还为它们赋予了新的名字,使这些地方的历史与霍去病的名字紧密相连。

而在清朝时期,正值民众疾苦、战乱不断的晚清,许多农民起义纷纷爆发。在这些起义中,以洪秀全领导的太平天国最为显著。在成功推翻清朝政权之后,洪秀全便开始了大规模的地方名称更改运动,赋予各省别具一格的新名字,或许别具深意,但有些名字如今听来颇为奇特。

太平天国的“命名革命”

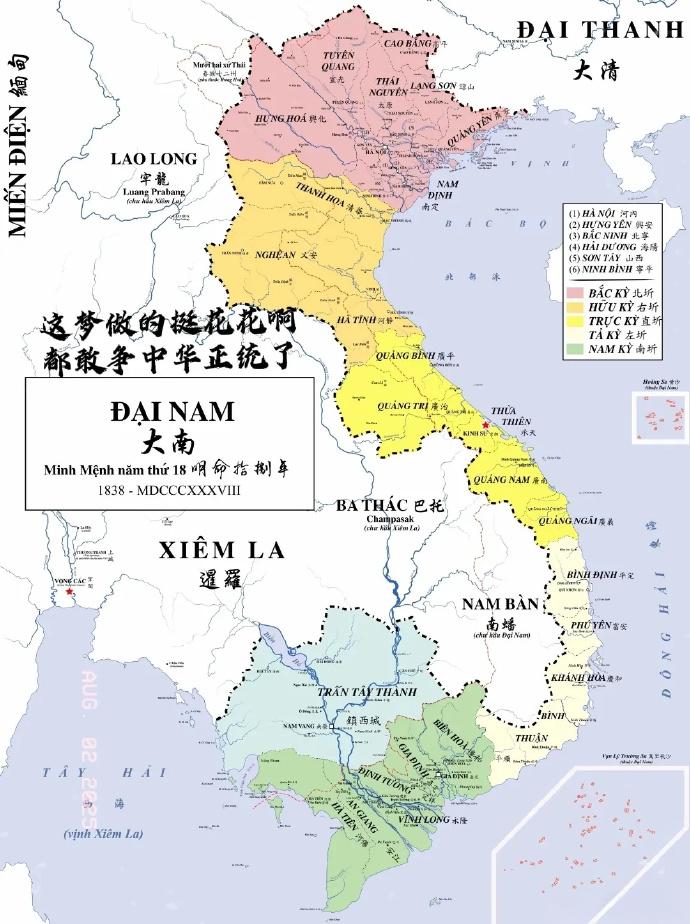

太平天国的创立初期,洪秀全以及其他领导人逐渐意识到,给各地省份重新命名,不仅能增加自己政权的象征意义,还能体现他们对于吉祥与祝福的渴望。作为最初的红头巾起义军,成员大多来自广西,洪秀全便将“广西”改为“桂福”,寄托了希望通过这一名称带来更多的好运与福气。而“桂”字的更替也有一层深意——为了避讳当时太平天国西王萧朝贵的“贵”字,这在当时是避讳风俗的一部分。

为了避免太平天国高层的名字对地方的影响,许多省份的名字也发生了变化。洪秀全特别注重避开王者名字的字眼。比如“秀全”二字中,很多地名中的“秀”和“全”都被替换成了“绣”和“荃”,这也是为了避讳洪秀全的名字。南王冯云山的名字也有不少地方进行了更改,所有带“云”和“山”字的地名都进行了替换,例如山东和山西便变为“珊东”和“珊西”,而云南则被改为了“芸南”。

同样,太平天国还专门避开了许多重要人物的名字。例如,东王杨秀清的名字中有“清”字,这个字在一些地方的地名中被改成了“菁”。浙江的乐清县因此被改名为“乐菁县”。对于北王杨昌辉,“昌”字被改成了“倡”,而带有“昌”字的地方,如南昌、西昌,也被更名为“南倡”和“西昌”。

另外,由于太平天国信仰基督教,很多与基督教有关的字眼,如“基督”、“天”、“龙”等,也被纳入了禁用之列,避免这些字眼出现在地名和其它重要场合。连南京这一太平天国的政治中心,也被改为了“耶路撒冷城”,以体现基督教的宗教色彩。这种大刀阔斧的改名举措,自然引发了民众的不满,尤其是摒弃了传统的儒家文化,换成了西方的宗教象征,激起了强烈的反感。

古代的避讳风俗

在中国古代,帝王的名字通常被认为是神圣的,平民百姓是不敢随意提及的。对君主和圣人的名讳避而不谈,已成为社会的一种约定俗成的规则。一旦有人提及君王的名字,不仅会招来严重的惩罚,甚至可能危及生命。因此,古人对于帝王和圣人的名字有着极为严格的避讳规定。

例如,孔子,儒家学派的创始人,他的本名是孔丘,字仲尼。为了避开与圣人同名的尴尬,许多地方带有“丘”字的名字,都被更改为“邱”,这个字带有双耳旁,显得更为尊敬且避开了直接的同名冲突。

同样,太平天国时期,洪秀全不仅避讳了很多领导人的名字,还专门颁布了相关条令,如《钦定敬避字样》,以供全体民众遵守。这一命令详细列出了所有需要避讳的字眼,并强制人民避免在生活中使用。太平天国的这些“改名”风潮,可以看作是一种对传统文化和风俗的挑战,同时也是其政权特殊性的体现。

改名的社会后果

不仅如此,改名不仅仅是一个表面上的事情,它涉及到社会文化、历史记忆以及民众的情感。历史上的许多政权变更,都伴随着对地名的修改,然而,这种做法往往会引发民众的反感。比如,在秦朝时期,王莽改动地名引发了广泛的反感,最终影响了他的政权根基,导致了失败。

太平天国的改名举措也是如此,尽管他们希望通过这些改动体现新政权的特殊性,但这些改变往往让人们感到陌生和不适。地名承载着一个地方的文化、历史与人民的情感,轻易改变它们,不仅会破坏当地的认同感,甚至可能激发民众的反抗心理。加之太平天国严苛的统治和外界清朝政府的打压,最终导致了这一政权的灭亡。

总的来说,古代的避讳制度源于对君王和圣人崇高地位的尊敬,而改名这一行为,不仅仅是为了避讳,更承载着社会和历史的深层含义。在历史的长河中,地名的变化往往反映了一个时代的政治格局和文化取向,然而,过于急功近利地修改这些传统的符号,往往带来不良的社会后果。