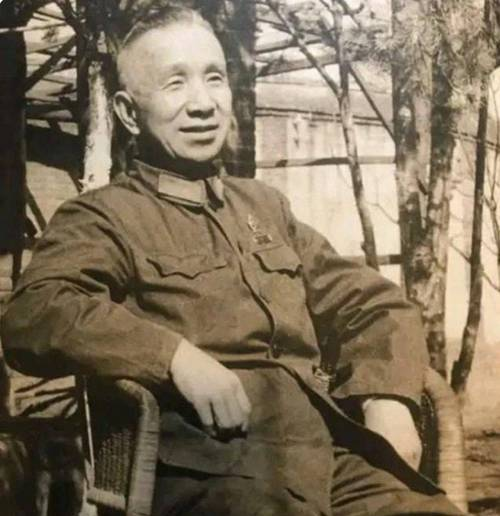

“好战分子?没错,老子就是好战分子!”1965年中外记者招待会上,陈毅元帅霸气说道。 1965年,一场中外记者招待会正在紧张筹备。 陈毅元帅作为外交部长出席。 招待会上,各国记者踊跃提问,陈毅谈笑风生,用幽默又不失坚定的话语回答着诸多问题,会场气氛一度热烈。 然而一名外国记者突然抛出一个尖锐问题:“有人说中国领导人和您都是好战分子,您怎么看待这个说法?”瞬间,全场目光聚焦在陈毅身上,空气仿佛凝固。 陈毅听闻,眼神瞬间锐利,将话筒拉近,斩钉截铁地回应:“老子就是好战,老子就是好战分子!”此语一出,满座皆惊。 更惊人的话还在后面。面对追问“中国是否有能力应对多国干预”,陈毅盯着提问的西方记者,慢悠悠吐出一句,翻译官愣了三秒才敢开口:“中国人都晓得,老子当年打游击的时候,你们还在玩泥巴!” 这话里的底气,藏着他从红军时期一路走来的枪林弹雨,藏着中国从积贫积弱到敢对强权说不的底气。 其实陈毅的这番表态并非个人意气用事,而是党中央、毛主席研究后的中国共产党和中国政府的正式态度。 当时中国所处的国际环境严峻复杂,彼时的世界正被冷战的铁幕分割成东西两半,而中国恰好处在风暴的中心。 1964年10月,中国第一颗原子弹爆炸成功,打破了美苏的核垄断,这让习惯了“中国贫弱可欺”的西方世界陷入恐慌。 美国时任总统约翰逊公开宣称“中国核试验是对世界和平的威胁”,随即联合盟友对中国实施更严密的军事封锁。 第七舰队在台湾海峡常态化巡逻,驻日美军战机频繁抵近中国东南沿海侦察,甚至在越南南部增兵至20万人,将战火烧到中国南大门。 越南战场的局势尤为紧张。1965年3月,美军发动“滚雷行动”,对北越进行持续轰炸,战机多次窜入中国领空。 西方媒体此时集体鼓噪,英国《泰晤士报》刊登所谓“卫星图像”,声称“中国在中越边境集结10万大军”。 美国《纽约时报》则渲染“中国正通过老挝向越南输送武器”,将“军事扩张”的帽子硬扣在中国头上。 这些舆论攻势的背后,是美国试图试探中国的底线,若中国示弱,美军可能进一步扩大战争范围;若中国强硬,美国则需重新评估介入风险。 此外日本佐藤内阁也紧跟美国反华步伐,中日关系因日本的不当行径而风雨飘摇。此外中苏关系在苏联断绝一切对华援助后,愈发紧张。 于是中国决定召开这场记者招待会向世界表明态度:中国虽面临重重困难,却绝不是任人拿捏的软柿子。 中国人民经历过无数战火洗礼,深知和平珍贵,也更有捍卫和平的决心与勇气。 面对无端指责和外部威胁,陈毅用最直白、强硬的话语予以回击,让世界看到中国绝不屈服于霸权的坚定立场。 消息传出,举世震动。 美国驻香港总领事馆连夜向华盛顿发回急电,称这是“红色中国外长的战争宣言”。美国国务卿腊斯克也私下找中国代表探口风:“贵国外长那个‘好战宣言’,是不是意味着要出兵越南?” 各国媒体的反应像是一面多棱镜。英国记者在报道里写“元帅的粗鲁令人震惊”,却在文末加了句“但他眼里的坚定,让在场者无人敢质疑中国的决心”。 法国报社酸溜溜称这是“东方野蛮外交”,结果读者来信塞满编辑部,有人写道:“比起殖民者在越南的炸弹,陈毅的话至少讲的是实话。” 阿尔及利亚的老兵们集体给报社投稿,说:“我们见过殖民者的暴行,陈毅的硬气,是被压迫者该有的样子。” 时间磨平了很多细节,却磨不掉那股子骨气。如今翻看当年的影像,能看到陈毅发言时,领口的补丁在灯光下若隐若现。 那补丁像一枚勋章,见证着一个刚从战火中站起来的国家,如何用最直白的语言,告诉世界自己不好惹。 陈毅元帅这一番掷地有声的话语,不仅彰显了个人的豪迈气魄,更代表着中国在艰难处境中不屈的脊梁。 向世界宣告:中国热爱和平,但绝不惧怕战争,任何企图侵犯中国的势力,都将遭到坚决回击。 信息来源:纪念陈毅逝世45周年:带你走近一个多面的“诗人元帅” 来源:中国军网综合