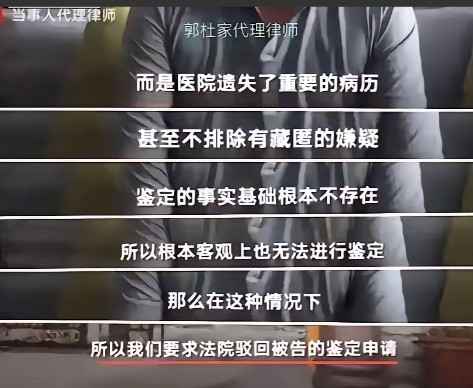

河南,16岁女孩在家上厕所时,不慎摔倒,经抢救无效死亡。家属悲痛之余,想到学校曾为女孩买过一份15万元的意外保险,遂向保险公司申请理赔,结果保险公司认为女孩是突发疾病导致晕倒后猝死,拒绝理赔。女孩家属多次与保险公司理论未果,无奈与保险公司对簿公堂。法院判了!(信息来源:裁判文书网) “小花可能是突发疾病导致的猝死,不属于意外险的理赔范围!”当保险公司冷冰冰地抛出这句话时,小花的家人几乎崩溃。他们刚刚经历了丧女之痛,如今又要面对保险公司的拒赔。 保险公司拒赔的理由看似“专业”:小花的120急救记录显示“晕倒失语”,最初的死亡证明上曾出现过“猝死”字样,且年轻人摔倒后直接致死的概率极低。他们认为,小花更可能是突发疾病导致晕倒,摔倒只是后续结果,而非直接致死原因。因此,按照意外险的条款,这种情况不应赔付。 但小花的家人无法接受这种说法。女儿平时身体健康,从未有过严重疾病,事发当天也没有任何异常。医院的最终死亡证明明确写着“摔倒、呼吸心跳骤停”,警方调查后也未发现任何疾病致死的证据。保险公司凭什么仅凭“概率低”就推翻医院的结论? 更让家属愤怒的是保险公司的处理方式。在最初理赔阶段,保险公司并未坚持要求尸检,而是让家属去开具各种证明。而当家属费尽周折拿到警方的不予立案通知书后,保险公司又改口称“警方的结论不够权威”,甚至在小花已经下葬后才提出“必须尸检才能理赔”。 这种“先拖后拒”的做法,无疑是让家属陷入两难:如果一开始就要求尸检,家属或许还能接受;但遗体已经安葬,难道要挖坟验尸?保险公司的行为,很难不让人怀疑是在故意设置障碍,以逃避赔付责任。 好在,法院的判决给了家属一个公道。法官明确指出,“猝死”只是一个现象描述,而非具体死因,它可能是由疾病引起,也可能是由外部因素(如剧烈运动、情绪刺激、外伤等)诱发。保险公司不能仅凭“猝死”二字就断定是疾病所致。 家属也已尽到初步举证责任,医院的死亡证明、急救记录、警方调查结果均指向“摔倒致死”,而保险公司未能提供任何证据证明小花存在潜在疾病。并且家属在事发后已积极配合调查,保险公司未及时提出尸检,却在遗体安葬后以此为由拒赔,显然有失公平。 因此,法院最终判决:保险公司必须按照合同约定,赔付15万元保险金。 其实,小花的案例并非个例。许多消费者在购买保险时,业务员吹得天花乱坠,声称“什么都保”;但到了理赔时,保险公司却搬出各种条款,千方百计拒赔。 而小花的家人虽然最终赢得了官司,但这个过程无疑是对他们的二次伤害。保险的本意是分担风险,而不是让消费者在遭遇不幸后,再陷入与保险公司的拉锯战。同时也希望这起案件能引起保险行业的反思,理赔不该是一场“文字游戏”,而是对契约精神的坚守。毕竟,保险卖的不仅是产品,更是一份承诺。