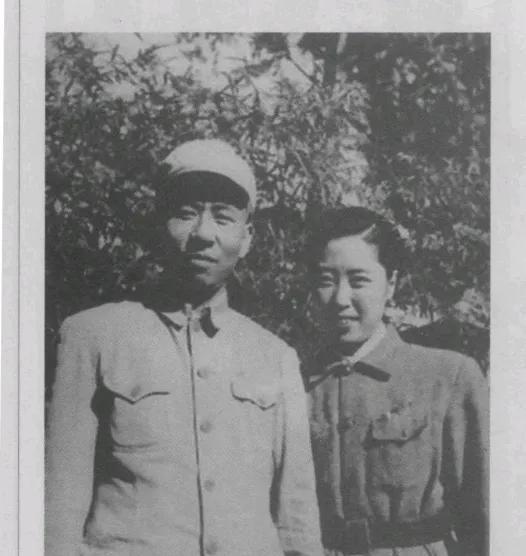

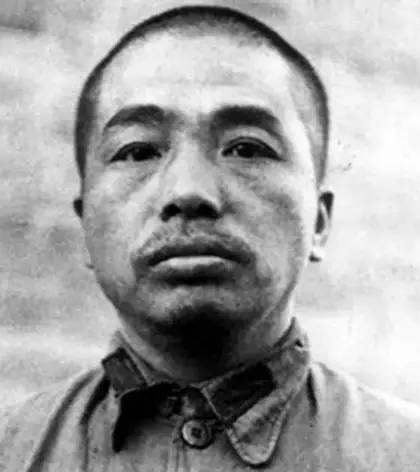

王光美:刘少奇第六任妻子,穿旗袍出国访问轰动海内外,85岁去世 “1966年2月,缅甸行前夜——这件白色旗袍太显眼了吗?”王光美隔着更衣室门问助手,语气里有一丝少年般的忐忑。助手愣了两秒,回答:“正好,能让世界记住中国。”门开的一瞬,那抹素白像灯光下的浪花,干净却不单薄,旋即被夜风吹进历史的取景框。 那趟出访,刘少奇在机场短暂停步,悄悄看了妻子一眼。记者们的闪光灯此起彼伏,相机卷片哗啦啦地转,东南亚各大报纸很快把“白旗袍夫人”放在头版。几乎所有人都在谈论:新中国的第一夫人不再是想象中的深色套装,而是一身传统旗袍、一条水晶项链和落落大方的普通话。不得不说,这种“轻描淡写”的民族自信,比任何繁复的礼仪都管用。 站到聚光灯下之前,王光美的轨迹与物理实验室更默契。1921年夏末,她在北京出生,父亲王治昌留学日本稻田大学,母亲毕业于天津女子师范。家里客厅书籍堆到窗台,客人来访常要小心翼翼别绊倒。王光美小时候最爱做的事,是把父亲的显微镜偷偷搬到书桌,照射花瓣纹理。也正因这份童年的好奇,她后来拿到了北平辅仁大学物理硕士学位——在四十年代的中国,这几乎是一枚“熊猫级”证书。 抗战胜利后,国共和谈一度停摆,枪炮声又抬头。王光美在公车上听到老人叹息:“北平怕是又要城破了。”那天她回到宿舍,收拾行李箱,丢进去几件衣服、一只调焦螺旋松动的老式相机,然后买了去延安的车票。朋友劝她留在美国深造,她摇头:“山河都碎成这样了,还读什么博士?”语气很轻,却像钉子一样钉在自己的人生木板上。 1946年深秋,军委礼堂的地板刚刷一层松脂油,舞会音乐缠着夜色升起。王光美被同伴“拽”到了角落的椅子上,正好与刘少奇面对面。灯光下,近五十岁的刘少奇眼神沉稳,他突然开口:“你是党员吗?”“还不是,但我想进步。”王光美回答。两人只交换了两句话,却像两颗轨道不同的电子突然发生跃迁,故事悄然对准了下一个坐标。 日子向前,情感在延安的黄土坡上悄悄生根。一次午后,王光美到刘少奇办公室汇报翻译工作,等了足足一个小时。刘少奇抬头惊讶:“你真来了!”抽屉里躺着两个皱巴巴的梨子,他用小刀削皮递给她。倔强的书卷气在那一刻被粗糙的军旅生活打磨成温暖的细节——多年后王光美回忆,这对梨比实验室里任何一组数据都真切。 1948年8月21日,西柏坡。两间土屋,一张木床,一口小书箱,新婚“仪式”只有几盆野花和邓颖超、康克清等人的嬉闹祝福。外界常用“第六任妻子”形容王光美,但在西柏坡的朋友看来,她更像一位突然闯进简易战场的小姑娘,眼睛里闪着“合作实验”的光。婚后二十年,无论外部风云多险,刘少奇只要推开家门,总先说一句:“辛苦你了。”这句话后来成了孩子们记忆中父母爱情的暗号。 新中国成立后,王光美的角色不断切换:物理学者、翻译官、母亲、第一夫人。1963年陪同刘少奇出访东南亚,她第一次穿上旗袍站在外交红毯。摄影机把她的侧影剪进新闻纪录片,全国影院排队放映。那一年,很多城市影院门口贴着手绘广告:一个身着青花旗袍的女子微微抬首,旁边写着“东方之美”。有人统计,电影首周观影人数超过二百万,堪比春节档。 外界只看到风光,没有看到准备细节。1966年那次缅甸-柬埔寨-印尼四国行,外交部礼宾司在刘少奇家里“翻箱倒柜”挑衣服,旧旗袍款式过时、面料厚重,统统被否决。最终决定从上海订做数款真丝旗袍,其中那件白色改良款袖口略短、方便握手。王光美自嘲:“做物理实验时我只在乎误差,现在倒关心起袖口弧度。”同行的摄影师过家鼎后来感叹:“她一出现,影棚灯都省了。” 遗憾的是,镁光灯很快暗了。1967年9月,王光美被隔离审查,秦城监狱成了她新的“实验室”。陪伴她的只有刘少奇的一双棉袜,她常贴在胸口,好像置于砝码两端的砝码,用来衡量日复一日的煎熬。1971年,她才从子女口中得知刘少奇已于三年前病逝,泪水几乎冲毁理智。寒风透过墙缝,她在墙角轻声念了一句:“老刘,我来晚了。” 1980年5月17日,人民大会堂追悼会。王光美低头贴住骨灰盒,额头久久不肯离开。有人提醒流程已到下一项,她却像没听见。多年监禁耗去了她的青春,却没磨掉那份来自延安黄土的执拗。走出会场,她把泪擦掉,说:“活着的人要干活。” 1995年,74岁的她挑起中国人口福利基金会“幸福工程”。很多人以为这只是象征性职务,没想到老人家动真格:把母亲遗留的几件古董全部拍卖,款项悉数投入贫困母亲小额信用贷款。她常说:“我读过量子力学,相信微小能量也能撬动宏观世界。”陕西山沟的土路颠簸,她抱着档案袋,一走就是三四个小时。工作人员担心她的胰腺癌复发,她笑曰:“我不是易碎品。”