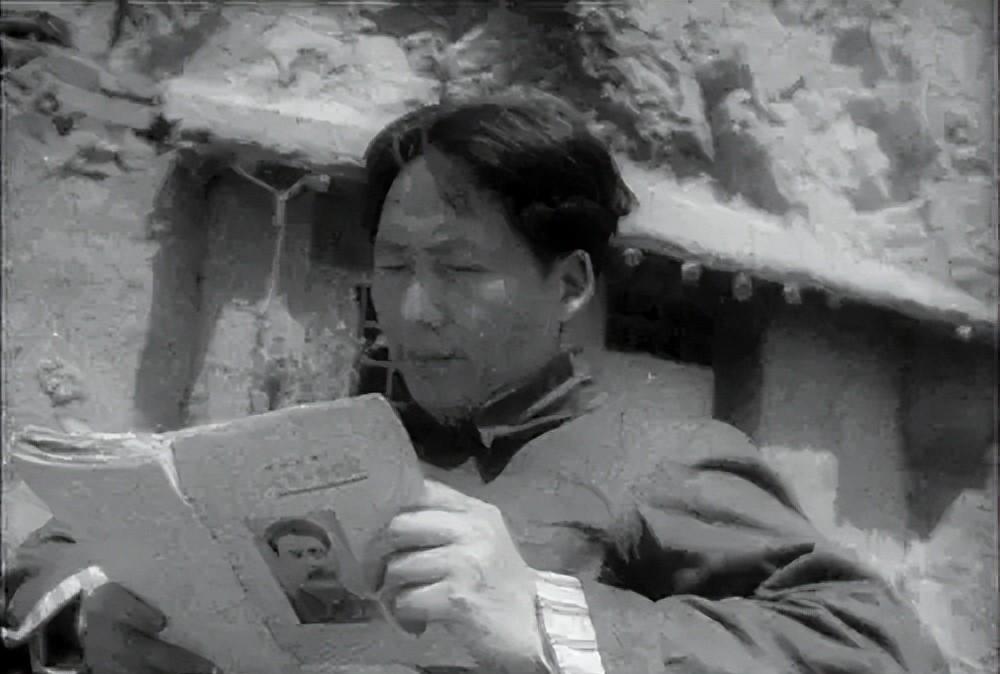

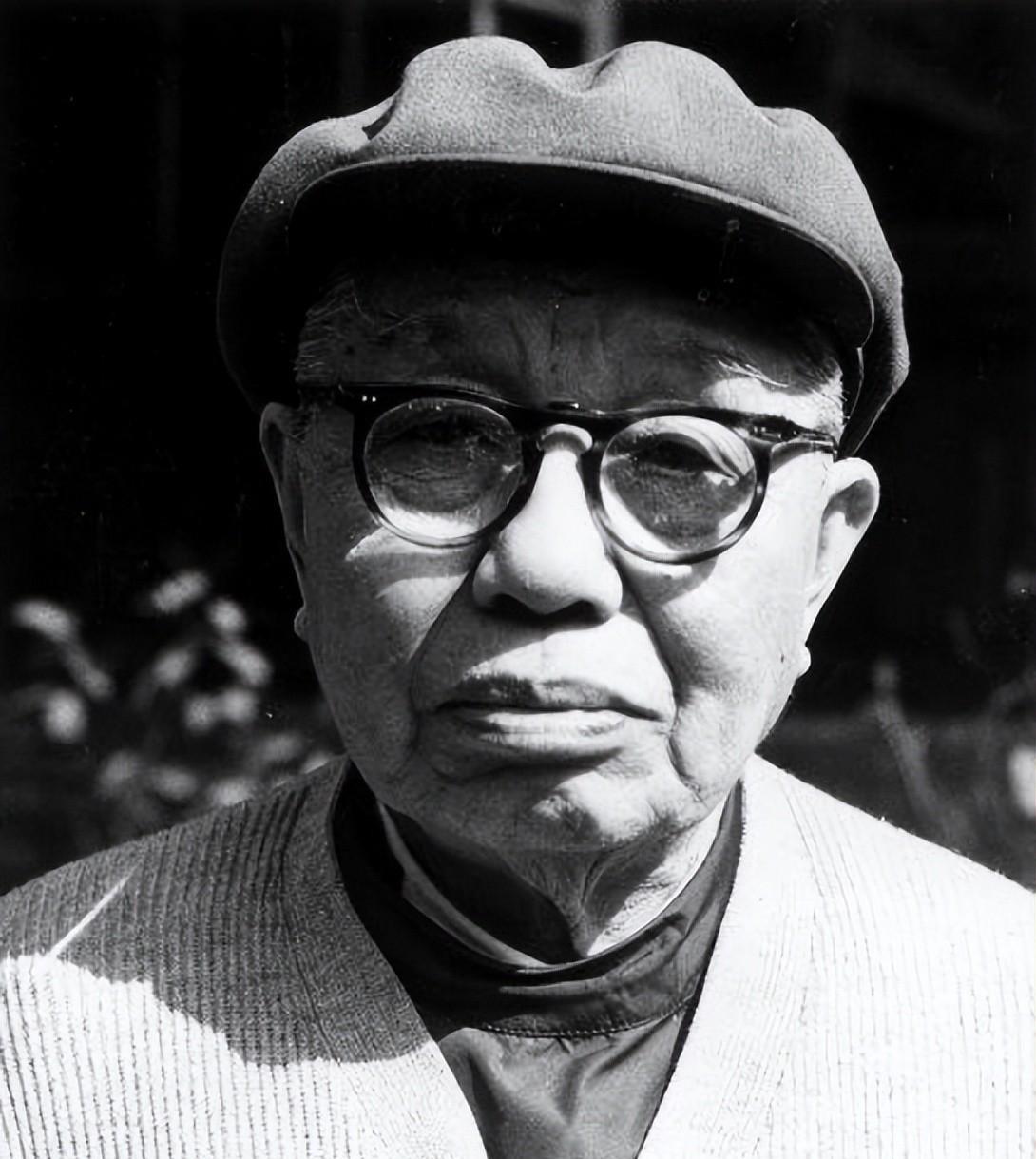

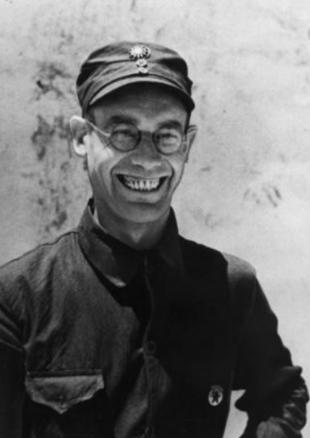

56年王稼祥当选为书记,毛主席谈话直接打断他:你为什么不能担当 【1956年9月29日夜,中南海怀仁堂】 “主席,我还是觉得自己不够格。”王稼祥压低嗓音,小心翼翼。 “嗯?不够格?”毛泽东抬头,声音陡然高了半度,“你为什么不能担当?”一句话掷地,现场瞬间安静,只剩墙角老座钟的嘀嗒声。 那次八届一中全会刚刚结束。会场里刚选举产生新的中央书记处成员,王稼祥的名字赫然在列。对于这位多年征战、伤病缠身的老同志而言,荣誉意味着责任,他下意识地想往后退半步,却被毛泽东一句话堵了回去。 很多人不理解他为何推辞。追根溯源,要从31年前的莫斯科说起。1925年,19岁的王稼祥坐上驶向海参崴的列车,远赴中山大学。他在课堂里啃列宁全集,也在宿舍里和王明、季米特洛夫争得面红耳赤。六年海外磨炼,他把马克思主义当成了“硬骨头”,啃得满嘴是血也不肯松口。 1931年冬,他回国到上海,戴一副圆框眼镜,外表像个大学教员,背地却是地下交通员。几个月后,中央派他直下瑞金。第一次踏进中央苏区,迎面撞见的正是正忙着排兵布阵的毛泽东。两人寒暄没客套,王稼祥开门见山:“我对打仗是门外汉,想听你怎么打这场硬仗。”毛泽东笑笑,“外行看热闹也好啊,说不定能提出新点子。” 那一夜,龙冈镇茅屋里,油灯跳着昏黄火苗。毛泽东写下十二句“游击战、运动战口诀”,推给王稼祥:“拿去背,不用再抄。”王稼祥盯着纸,心里直呼“字像蚂蚁,却句句见血”。从此,两人往来密切,一根草绳拴在同一块石头上。 两年后,李德、博古握着电台地图对红军下“硬直线”命令,部队折损惨重。第五次反“围剿”前,王稼祥在宁都会议上第一次“拍桌子”:“大敌当前,不可易将,非毛莫属!”这话让许多老同学面红耳赤,却让毛泽东眼底多了抹欣慰。 长征途中,王稼祥腿伤未愈,常被抬在担架上。毛泽东患疟疾,夜里高烧,王稼祥躺担架上伸手摸到他额头,苦笑:“看来我们俩都离不开队伍。”遵义会议前夕,他把毛泽东的意见原原本本带给张闻天。会上,他掷地有声一句“完全赞成”,胜过千言万语。毛泽东后来回忆时说,“关键一票,是老王投的。” 抗战爆发后,王稼祥兼任延安马列学院院长,把“埋头读书”变成“抬头打仗”的理论课。1943年,他在《解放日报》用五个字概括中国革命真理——“毛泽东思想”。这五个字从铅字里蹦出来,迅速传遍前后方。 解放战争进行到胶着期,他在东北辅佐林彪、罗荣桓。几场大会战,他少言寡语,却常在地图前一站就是半宿。一次战前会,林彪问他:“辽西包围圈能不能收口?”王稼祥推推眼镜:“若敌军东突,则我军西堵;敌若向南,我军向北。规律如此,收口必成。”结果塔山一役印证了这番预测。 1949年3月,毛泽东在西柏坡筹划建都。北京、哈尔滨如何取舍,他找王稼祥拉家常似的聊了三小时。末了,一锤定音:“就北京。”理由之一,王稼祥提出“东线有苏联,北线有蒙古,首都宜居中枢。” 建国伊始,外交急缺“懂行”的人。王稼祥自请前往莫斯科,当首任驻苏大使。临行前,毛泽东只说一句:“你熟门熟路,别让老朋友吃定咱们。”1950年2月,中苏友好同盟互助条约签字那天,他西装笔挺,却把备忘录翻得卷边,生怕漏掉任何细节。 五年后回国,他因旧伤复发,左腿半月板被迫做了手术。医学证明上写着“适当休息”,可1956年党的八大筹备时,中央仍把他排进候选名单。表决那天,他左腿脚踝还缠着绷带。选举结果公布,他眉头却更锁——自觉精力难支。于是有了开头那幕推辞对话。 毛泽东之所以“打断”,并非简单客套。在他看来,王稼祥“敢拍桌子、懂马列、通外事”,正是书记处急需的那种“多面手”。事实也如此:八大后,王稼祥牵头起草对社会主义建设若干问题的汇报提纲;又在中央外事小组提出“经济援外要量力而行”,给后来援建项目节约下大笔外汇。 进入六十年代,他身体每况愈下,仍坚持写作《国际共运纵横谈》,用平实语句解析风云。身边年轻翻译感慨:“老首长一句‘阶级分析’,能讲出三十年故事。”王稼祥笑答:“书是死的,人是活的,得把火点着。” 1969年后,因特殊原因他被边缘化。朋友探望,他依旧戴眼镜读书。“能动脑子,就没算闲着。”他常这么自嘲。1972年,毛泽东批示:“老王是有功之人,应尽快安排工作。”周恩来转告他时,他竟像孩子一样兴奋地捏紧拳头。 可惜天不假年。1974年1月25日,王稼祥因心脏病突发离世。消息传到游泳池旁的毛泽东处,老人家握着纸条,久久无言。工作人员只听他低声念叨:“关键时刻,他第一站出来。” 从19岁远赴莫斯科,到56岁被毛泽东“逼”着挑起书记处重担,王稼祥的一生,用今天的话讲,像一部“随时上线的硬核玩家”。他不善演讲,却总能在历史拐点抬手示意:“我有话说。”他身上那股子沉稳、清醒和敢言,让1956年怀仁堂里的那声“为什么不能担当”显得格外有分量。