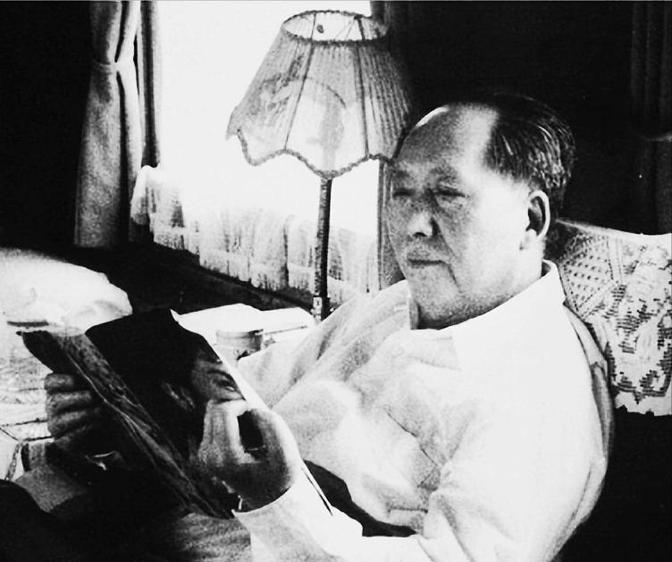

赫鲁晓夫向毛主席要100万中国工人,毛主席的答复硬气又巧妙 “1954年10月8日晚上九点整,你们能不能给我们一百万人?”赫鲁晓夫的话音刚落,怀仁堂里一下安静下来,只剩挂钟轻微的嘀嗒。那是一个秋夜,北京城的枫叶正红,屋里却忽然多了几分凉意。 这场对话产生于中苏关系最为亲密的年份。此前,苏联接连向中国输出了大量设备、专家和贷款,新生的共和国在重工业领域一步跨过了好几台阶。表面看,一切都向着“同志加兄弟”的协作方向前进,可正是这句要人请求,让现场气氛骤变。周恩来抽出手帕擦了擦眼镜,刘少奇则握笔停在纸上,墨汁悄悄晕开一小团墨花。 若把时间拨回三天前,赫鲁晓夫的心情还是轻松的。10月5日清晨,他登机时对随行的米高扬说:“去中国度几天假,也顺便聊聊大事。”原计划中,他会按部就班地参加国庆典礼、视察工厂、参观公社,然后再签几份技术合作协议。可飞抵渤海上空时,他忽然指着舷窗外冒白雾的海面提出改航去旅顺。机长连连点头,地面却乱成一锅粥——事后统计,旅大市委仅为了找人就打出三十通加急电话,这还不包括“小道”上的联络。消息传回北京,警卫部长一句“务必确保安全”,让所有人瞬间紧张。 这位苏共新领袖喜欢出人意料。抵达旅顺后,他夜里离开宾馆,用军用吉普车在港区转悠到凌晨三点,被卫兵发现时正躺在仓库小床上酣睡,嘴角还挂着笑。有人猜测,他是在暗中考察海军基地的防务;也有人说,这只是一场随性而为的“即兴表演”。无论原因是啥,这种风格让中方接待人员心里始终悬着。 从旅顺回到北京,再到8日的正式会谈,赫鲁晓夫脑子里都在盘算两件事:一是进一步扩大对华贷款;二是如何有效开发西伯利亚。那片冻土面积占苏联四分之一,却只有不到全球千分之一的人口。斯大林去世后,苏联内部对此愈发焦虑。对他们来说,中国是最佳“人口富矿”。 于是就有了开头那句“给我一百万人”。赫鲁晓夫语速很快:“让他们去西伯利亚伐木、修铁路、采矿——工资照付,技术可以学,失业问题也可缓解,这不是双赢吗?”他说完抿一口热茶,似乎觉得自己提议天衣无缝。 毛主席没有立即表态,他盯着茶杯里漂浮的一缕茶梗,用湖南腔慢慢反问:“100万?真不少哇。”短短一句,让大伙儿听不出喜怒。场面短暂凝固,随后他望向对方继续道:“中国刚经历内战、抗美援朝,家家户户缺劳力。工人走了,谁建咱们自己的工厂?谁修我们的田埂、渠道?”他语气柔和,却句句戳要害。 米高扬察觉气氛不妙,赶紧打圆场:“也许数字可以再议?”赫鲁晓夫摆手:“百万是初步想法,哪怕一步到位。”周恩来略一沉吟,提出可先派调查组考察后再定规模。赫鲁晓夫显得有些失望,但仍点头表示“可以研究”。会谈就这样暂时搁置到第二天。 夜深了,中国代表团散会后留在会议室里复盘。有人担心若直接拒绝会伤及两国情谊,也有人担心答应后会重蹈旧时华工在北美挖金、修铁路的悲剧。毛主席在沙发上抽烟,烟雾缭绕中他只说一句:“咱们不能把人当数字。”随后挥手,讨论结束。 10月9日,赫鲁晓夫又私下召集随行人员,想方设法为提案找论据。有人提醒他:俄罗斯民族心理里对“外来劳工”存有天然警惕,若真引进百万中国人,未来社会摩擦不可小觑;有人干脆直言:“到时西伯利亚会不会‘中国化’?”一番争论,连他自己也拿不出令人信服的社会配套方案。 10月11日上午,两国领导人再次会面。毛主席率先开口:“我们研究过了,原则上同意援助贵国开发,但具体数字要量力而行。”一句“同意”让赫鲁晓夫先是一怔,随即脸上竟露出几分尴尬。他想起昨夜争论,知道百万大军根本安排不了,便顺水推舟:“那就先二十万,逐步增加也行。” 协议草案很快拟定:苏联先期接受中国工人二十万,主要分布在伊尔库茨克、布拉戈维申斯克等地。周恩来与布尔加宁代表双方签了字。外界只看到“蜜月期”又一成果,并不知其间的波折。 真正踏出国门的首批却只有七千人,来自河北某县。1955年夏,他们在秦皇岛港登上苏联货船。开船那天,码头升起一面手绘标语:“为祖国争光”。有人抹泪,有人兴奋,大多心中忐忑——毕竟要去寒风漫天的陌生国度。 船抵符拉迪沃斯托克,苏联工会在码头奏乐迎接,还发了罐头、巧克力、毛毯。工人们第一次见到罐头午餐,吃不惯,收好准备留作纪念。随后,这七千人被送往三个林业和矿业企业。宿舍是木质两层楼,每间配床、写字台、简易收音机,墙上还贴着《人民日报》俄文译本。苏方的细致照顾,让很多人松口气。 劳动很苦。零下三十度的清晨要先砍冰,再锯木。可在那个年代,能学到电锯、起重机、窑炉等操作技术,对他们来说是难得机会。工人里有人写信回家:“这边有自动卸煤机,比咱们肩挑车推省劲多了。”字里行间既有思乡,也有好奇。感情也悄悄滋长。吉达木材厂的八位女工主动追求中国小伙,其中两对很快提交结婚申请。厂方直言支持:“只要手续齐全,没人反对。”许多人这才意识到,跨国婚姻在苏联并不稀罕。