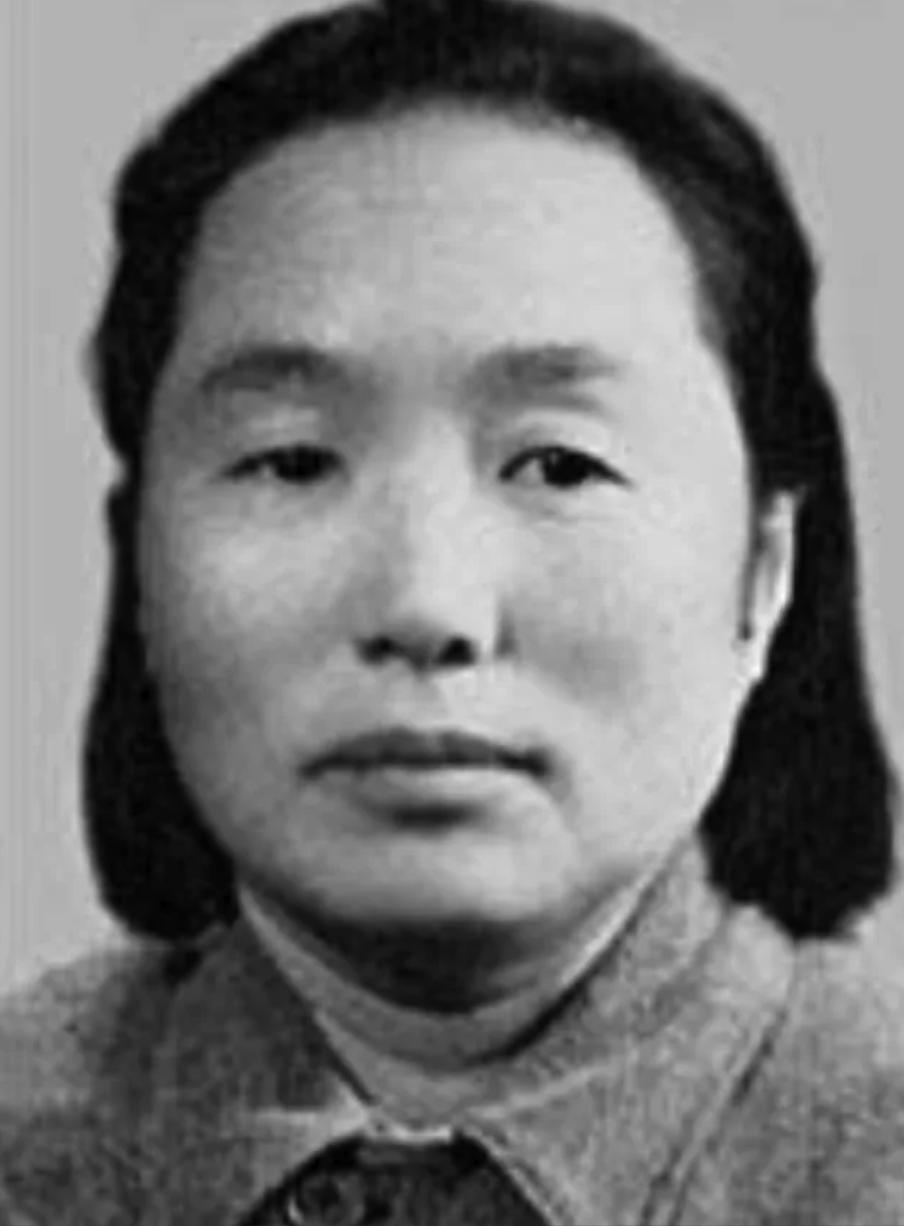

1937年,甘肃一地主王学文正在家中取暖,忽然听到了一阵敲门声,出去一看,是一个女红军,只见女红军递给他一个孩子,说:“大哥,这个孩子交给你照顾!” 在1937年甘肃的那个寒冬,大地被皑皑白雪覆盖,寒风如刀割般刺骨。在那片被战争与苦难笼罩的土地上,地主王学文的家却意外地迎来了一段温馨而感人的故事。 王学文刚当上父亲,正抱着自己的新生儿,沉浸在喜悦里。一阵急促的敲门声打破了屋内的暖意。他把孩子交给妻子秦莲,开门一看,门外空空荡荡,只有寒风卷着雪。正当他纳闷时,低头才发现,脚边竟躺着一个人。 那是个穿着单薄红军军装的年轻女人,脸色惨白,整个人几乎被冻僵了。王学文心里一紧,明白这是在冰天雪地里饿昏过去的女红军。他没多想,弯腰就把人背进了屋。 过了许久,女人才悠悠转醒。她警惕地打量着四周,一看到王学文夫妇,便挣扎着坐起,从怀里小心翼翼地抱出一个襁褓。这一下,反倒让王学文夫妻俩不知所措。 “大哥,大嫂,”她声音嘶哑,“这孩子,拜托你们了。”王学文急了:“姑娘,我们素不相识,怎么能把孩子托付给我们?”女人的眼眶一下子就红了。“我叫吴仲廉,在红九军政治部工作。眼下这情况,我和丈夫带着孩子,根本活不下去。” 为了让这对善良的夫妇明白自己的处境,吴仲廉讲起了那段不堪回首的经历。几个月前,她身怀六甲,随丈夫曾日三和部队西渡黄河,本以为是去开辟新的根据地,却一头扎进了马家军的包围圈。没有后援,缺粮少弹,部队在河西走廊被打得七零八落。 正是在这种绝境中,孩子出生了。可婴儿的哭声非但没带来喜悦,反而成了夫妻俩心头最沉的石头。战士们都吃不饱,一个嗷嗷待哺的娃娃又如何存活,走投无路时,有乡亲指了条路:“去找王学文吧。他家虽是地主,但人心善,家底也厚实,兴许能救这孩子一命。” 夫妻俩一打听,都说王学文是个靠得住的人。于是,他们下了那个最艰难的决心,趁着夜色,把孩子送到了这里。 听完这番话,王学文心里五味杂陈,既有敬佩,更有心酸。他看看那个脸蛋冻得通红的瘦弱婴儿,再看看自己怀里健康安睡的儿子,转头望向妻子。秦莲没有说话,只是默默点头,眼神里全是疼惜。 王学文郑重承诺:“姑娘,你放心。只要我们有一口吃的,就绝不会饿着他。我们把他当亲生儿子养。” 吴仲廉的眼泪瞬间决堤,她用力抹了一把脸:“孩子跟你们姓,就叫王继曾吧,希望他能继承他父亲的志向。”说完,她最后深看了一眼孩子,毅然将他塞进秦莲怀里,转身便消失在风雪中,头也未回,这一别,就是十几年。 吴仲廉的命运坎坷至极。她回到部队,不久后丈夫曾日三便在战斗中牺牲。她自己也负伤被俘,在狱中受尽折磨,直到国共合作才被营救出来。可无论身处何等绝境,她心里始终没放下那个在甘肃送走的孩子。 王继曾在养父母的呵护下健康长大。不幸的是,王学文夫妇的亲生儿子早早夭折,他们便将全部的爱倾注在了王继曾身上,视如己出。王继曾也一直以为他们就是自己的亲生父母,对自己的身世一无所知。他不知道,在遥远的地方,有个母亲已经苦苦找了他十三年。 1949年,新中国成立。局势甫定,吴仲廉便开始四处托人打听儿子的下落。功夫不负有心人,1950年,她终于等来了消息,几个解放军干部敲开了王学文家的门,开门见山:“我们是来帮吴仲廉同志接儿子的。” 这个消息,像一块巨石砸进平静的池塘。王学文夫妇心里一沉,既为吴仲廉母子团聚而高兴,又舍不得这个养了十几年的儿子。王继曾更是当场懵了,他看看养父母,又看看眼前的军人,眼泪在眶里打转:“爹,娘,这是怎么回事?” 王学文强忍着泪,哽咽着说:“继曾,她是你亲娘,找了你十几年了。你跟她走吧。”王继曾“扑通”一声跪倒在地,哭着喊:“爹,娘,我不走,我舍不得你们!”秦莲含泪扶起他:“傻孩子,想我们了,就回来看看。” 王继曾一步三回头地跟着解放军走了。王学文夫妇俩站在门口,直到那个熟悉的身影彻底消失在路的尽头。 母子重逢,吴仲廉抱着比自己还高的儿子,泣不成声。血脉的力量是奇妙的,十几年的隔阂仿佛瞬间消融。此后,吴仲廉从未忘记王家的恩情,时常寄钱寄物。而王继曾也把这份养育之恩刻在心里,每年都会从远方回到甘肃,探望他那白发苍苍的爹娘。 在战争时期,有无数革命同志像吴仲廉一样,为了革命事业,不得已抛下了自己的孩子。又有多少淳朴的老百姓,默默地承担起抚育英雄子女的任务。他们都为新中国的建立,付出了自己的全部。祖国和人民会永远铭记他们。 信源:中红网——《特稿:王学文夫妇抚养红军后代》