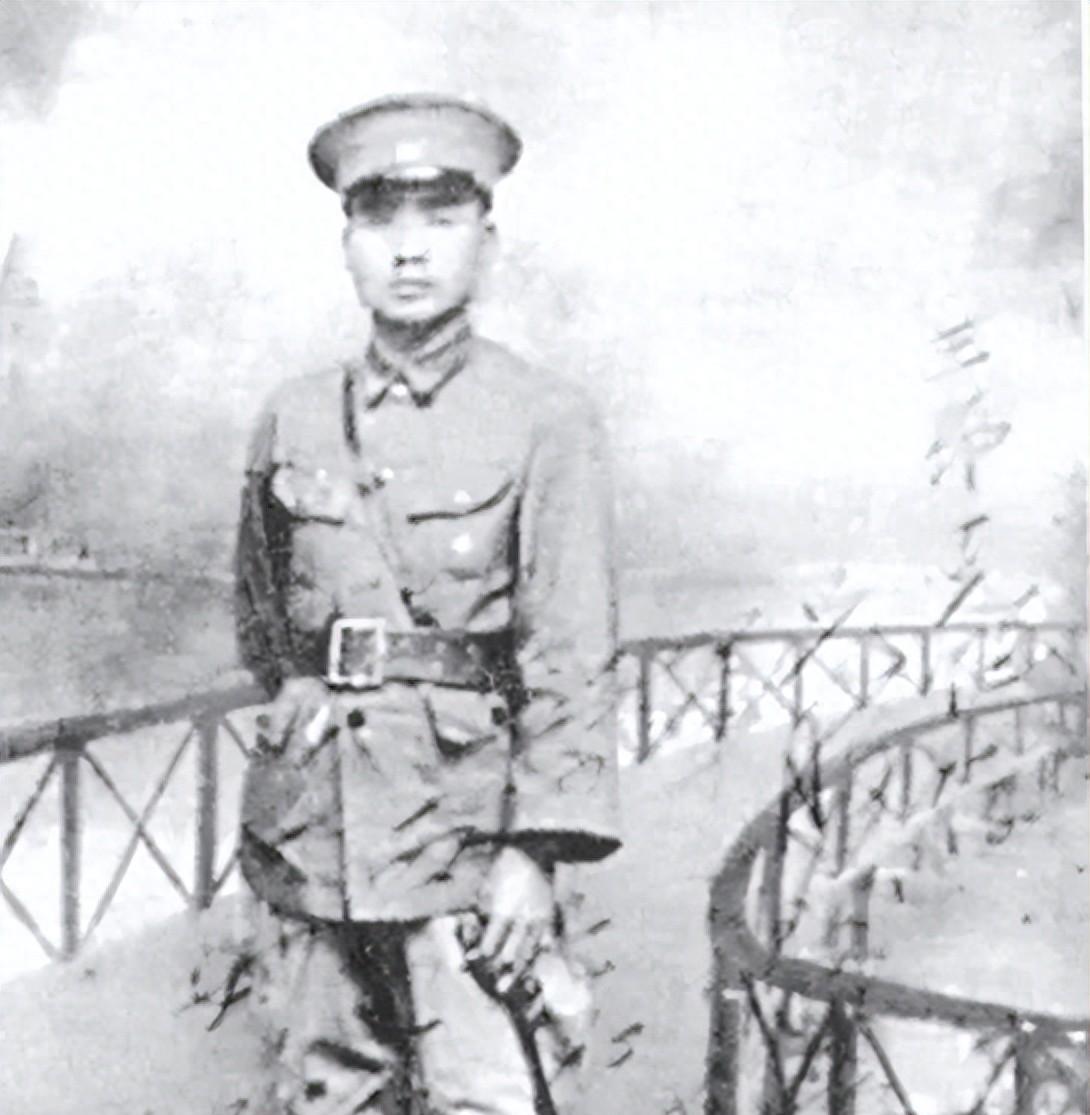

1954年汤恩伯在日本去世,葬礼上妻子冷脸直言:报应终于来了 1954年6月19日深夜,“医生,他还挺得住吗?”随行参谋压低嗓音问道。横须贺海军医院的灯光昏黄,病床上的汤恩伯只剩微弱气息。十二小时后,他停止呼吸;三天后,蒋介石下令海军“太康”号起锚,将遗体运台。灵车抵达基隆码头,迎接的人哭声震天,王竟白却淡淡一句:“报应终于来了。”一句话把哀乐中的空气瞬间冻住。 很多人纳闷:夫妻二十余载,为何走到决裂?答案得从三十多年前说起。1921年,他还叫汤德清,口袋里只有来回船票,却偏要“闯东瀛”。在横滨,他与俩同乡合伙开“中华小吃”,炒面两毛,馄饨三毛,生意一天比一天好。日子刚有起色,合伙人回国,他硬撑店面,客源骤减。俗话讲“生意难做,朋友要交”,他干脆把剩下的面条免费送,同学们给他起外号“请客汤”。钱没挣到,人倒是认识一大堆,其中就有身穿和服、普通话带浙腔的王竟白。 王竟白的养父是时任浙江省教育厅长的陈仪,背景相当硬。汤恩伯立刻嗅到机会,每逢王来店里,必亲自下厨。热腾腾的关东煮端上桌,他只说一句:“姑娘尝尝,不合口味我再做。”王被这份殷勤打动,却没想到对方算盘拨得飞快。毕业前夕,汤恩伯回国找举荐信,直接赴陈仪公馆,一跪三叩。“学生无依无靠,只求先生成全。”陈仪笑着扶起,“可怜天下后生,拿去。”一纸保荐,外加每月五十大洋生活费,他顺利考进日本陆军士官学校。读书期间,他改名“恩伯”,自认“受恩而后为伯”。 1930年代,他带着新婚妻子王竟白回到国民革命军,用浙军参谋身份起步。陈仪对他言传身教:“少说话,多做事。”汤恩伯却另有盘算,先是给蒋介石送了份“中原作战计划书”,接着在南昌、汉口几场小规模战斗里抢功,1938年升任第十三军军长,绰号“钢军司令”。权力尝到甜头,他对王竟白的温柔开始打折。郑州、洛阳一路北上,他在兵站招募了三个年轻女护士,夜里酒桌上自称“汤大帅,左拥右抱才叫快意”。消息传到王耳朵里,她没哭没闹,只是把儿子带回上海外滩的岳家,写信两行字:“你我情分,耐心耗尽。”他没回信,只让勤务兵把一箱黄金送去,留下一句“夫复何求?” 真正的裂痕出现在1944年。汤恩伯依托黄河天险,给蒋介石报了句豪言:“日军想过河,先踏过我的尸体。”结果豫中会战被打得稀烂,部队溃散。他跑去重庆请罪,蒋介石劈头盖脸一通骂:“中原王?丢人现眼!”随后拔掉兵权,改任陆军总司令,实则虚职。汤恩伯窝火,暗中同陈仪商议谋出路。陈仪当时在台湾主政,整日被“二二八”后遗情绪包围,早有离心。他俩决定“找共产党谈谈”,上海滩秘密接头数次,宋时轮、张震的名字写进备忘小册。两人握手,一句“时机一到,弃暗投明”。 偏偏天不遂人愿。1949年3月,蒋经国带着二十万两黄金和四张委任状登门,先递到汤恩伯手上:“委员长念你旧功,物资大权全交给你。”汤恩伯愣了三秒,心里算盘又响了:金子能买命,位置能保家。他立刻转向,把陈仪联共计划密函交出,并附口供一份。当天夜里,王竟白在上海家中听到风声,拍案而起:“你连恩师都卖!”他摇头,“哥哥保命,别多问。”王冷笑:“记下这日子。” 陈仪被捕押台,一年后枪声响起于马场町。讣告刊出,王竟白带子女远赴美国,再不回头。汤恩伯从此日子不好过。蒋介石信任只到金子用完。1953年,他被迫交出后勤署,经济支柱断裂;同时胃癌复发,疼得满床打滚。岛内报纸嘲讽:“昔日中原王,今日化为孤臣。”他无奈远赴日本求医,却因移植排斥引发败血症。六月盛夏,人未到花见,命已归土。 葬礼那天,蒋介石派陈诚代表颁发褒扬令,十六门礼炮一响,众泪下如雨。王竟白站在最角落,手执黑伞,面色平静。这位昔日军中阔太把伞尖点向棺木:“临阵倒戈,师友皆弃,你说是不是报应?”她话音极轻,却钻进在场每个人耳朵里。有人想劝住她,终究没开口。讽刺的是,媒体只敢写“王夫人悲恸”,不敢刻录那句刺骨评语。 此后多年,台湾军界提到汤恩伯,大都两手一摊:“兵打不好,朋友留不住。”旧部私下议论:“他什么都信,就是不信人心。”这或许就是王竟白口中的“报应”。放眼民国军政史,升沉成败不在一个战役,也不在一次站队,核心还是八个字:风浪既起,守得住底线。汤恩伯一生漂泊,临终辗转异国,他未必不懂这个理;只可惜,理解归理解,付诸行动又是另一回事。