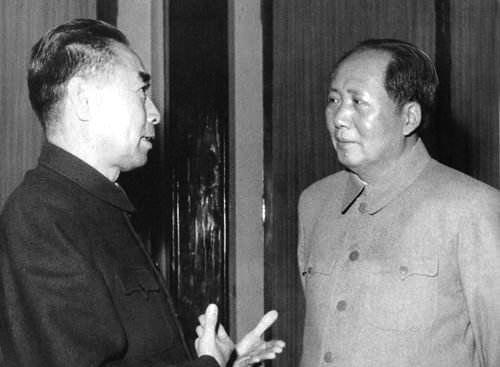

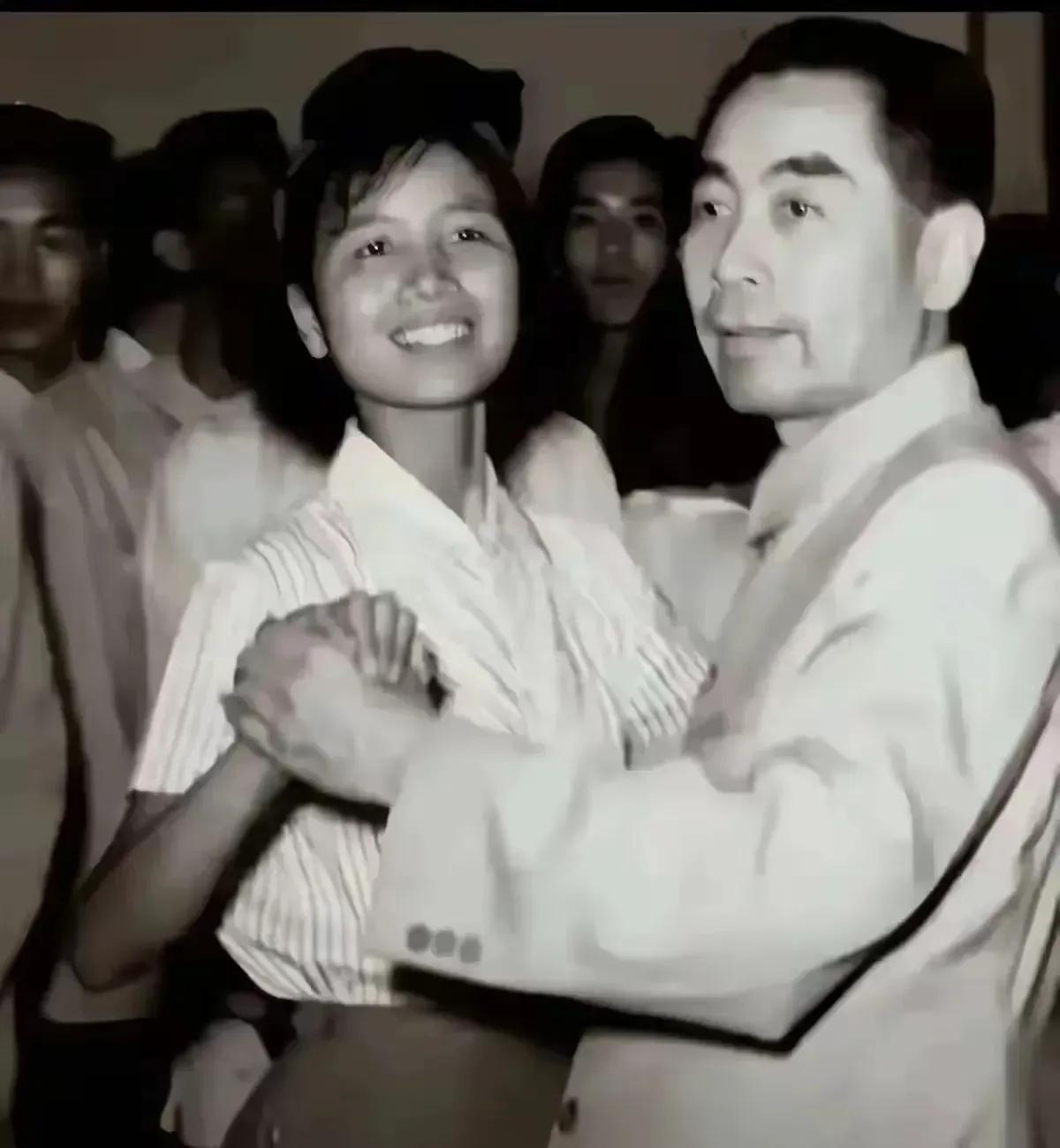

周总理钓鱼台遇一陌生女孩:你父亲是谁?对方:我爸爸很厉害你肯定不认识,但就是这样短短的两句对话,却让多年后的女孩敬佩不已。 1961年夏天,钓鱼台国宾馆的大厅被阳光照得透亮,大理石地面反着光,和整个地方那股威严劲儿配在一块儿,显得特别敞亮。 当时周恩来总理和夫人邓颖超刚坐下休息,就瞧见不远处站着个小姑娘,顶多五六岁,穿着条红裙子,扎着小辫子,孤零零在那儿转悠。 周总理朝小姑娘走了过去,他笑眯眯弯下身子搭话,问她是不是一个人来玩儿。 小姑娘挺警觉,抿着嘴没吭声,一看就是家里大人教过不能乱跟生人搭话。 周总理没着急,接着问小姑娘知不知道爸爸叫什么名字。 孩子歪着脑袋犹豫一会儿,奶声奶气来了一句:“我爸爸可厉害了,你准不认识他!” 这话把总理和老伴儿都逗乐了。 周总理又耐心问了一句:“要不你试试看?万一我认识呢?” 孩子这才小声说了一句“姓熊”。 周总理眼神一挑,脱口而出:“你爸该不是叫熊向晖吧?” 小姑娘一下子瞪大了眼睛,点了点头。 这时候走廊那头急急忙忙跑过来一位穿素色旗袍的女士,一把搂过小姑娘连声道谢。 这位正是孩子妈妈谌筱华,她当天带女儿熊蕾上医院看完病,顺道在钓鱼台吃饭。 饭后自己临时去办点事,让孩子在小礼堂等,谁知道小家伙等不住,自己溜达出来碰巧遇上周总理两口子。 当年熊向晖干的事儿真不是一般人能扛的。 他表面上在国民党军队混得风生水起,其实是共产党安插进去的“暗桩”,冒着掉脑袋的危险往延安送消息。 那会儿传递的情报,对后来的战争起了大作用。 他这活儿一干就是十好几年,全在周恩来单线指挥下进行的。 周总理一手选了他,更是手把手把他带出来的。 两人虽说是上下级,实际交情早像师生、战友那样又厚又深。 老话说“师傅领进门,修行在个人”,熊向晖能把这份脑袋别裤腰上的活儿干得滴水不漏,除了自己本事硬,也亏了周总理这背后的“定盘星”。 等熊蕾长大成人后,有次跟母亲回忆钓鱼台这事才闹明白。 以前她只听说爸爸在部队干过,这下才知道父亲当年是把脑袋挂裤腰带上搞地下工作的。 那些惊心动魄的往事,全是在周总理的部署下一点点推进的。 而父亲念叨了半辈子最佩服的领路人,也就是当年在钓鱼台和蔼地问她话的“周伯伯”。 这段童年里的巧遇,被她藏在心里记了一辈子。 再后来熊蕾自己也走了外事工作这条路,常年奔忙在外交一线。 年轻时那股子机灵劲儿没丢,遇上再难谈的事儿也有理有据。 不少人说到底是熊家的闺女,老话说血脉里带着基因,这话还真不假。 去年八月在“纪念抗战胜利”的电视访谈节目里,满头银发的她聊起这段往事眼里还闪着光。 她说父亲那辈人是扛着风险给大伙儿铺的路,周总理当年那弯下腰来和她说话的背影,活脱脱就映着老一辈革命家那份平易近人的样子。 到现在钓鱼台国宾馆西区老楼那儿还留着旧照片展,专门挂了当年熊家地下工作的历史资料。 前两年钓鱼台办公室的人说,老同志们来参观,站在这故事墙前挪不开步的人最多。 一个是大人物弯着腰和孩子说话的暖乎劲儿,一个是小丫头长大后沿着父辈脚印往前迈,两股劲儿搅在一块儿,成了历史长河里一道看得见温度的景儿。 信息来源: 熊蕾公开访谈《父辈的抗战岁月》 钓鱼台国宾馆史料陈列馆官方展陈说明 《百年记忆:熊向晖档案选编》 专题纪录片《无名功勋》 谌筱华回忆录《在历史的背后》