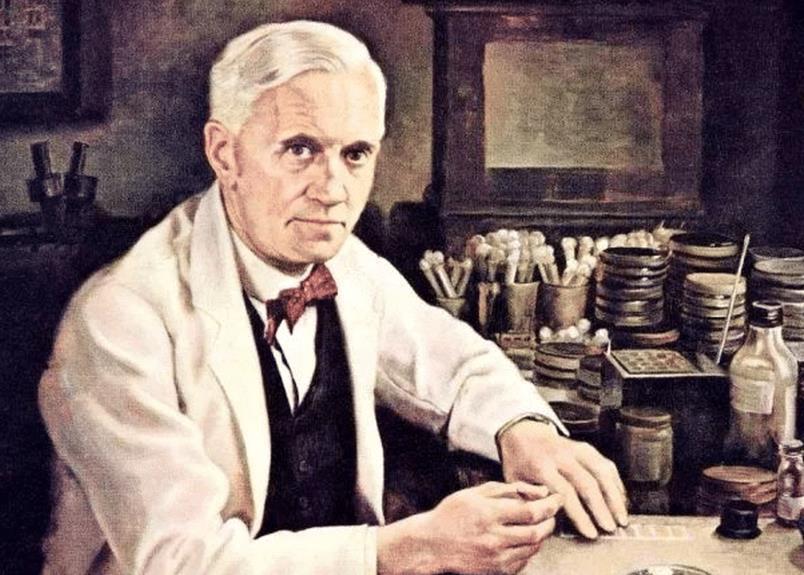

1921年11月,弗莱明在实验过程中,不小心打了个喷嚏,一点鼻腔粘液刚好滴在培养基上。自己的这个举动,竟然帮助科学家研究出了一种药物,在70年内救了上亿人性命,人类寿命也平均提高15年。 1928年9月的一个午后,伦敦圣玛丽医院实验室里,细菌学家亚历山大·弗莱明刚从苏格兰度假归来,他正准备清理桌上积攒的培养皿,却被其中一个奇怪的现象吸引住了。 这个培养皿原本用来培养葡萄球菌,但现在却被一团绿色的霉菌污染了,更令人意外的是,霉菌周围的细菌全部消失,形成了一个清晰的无菌圈,这种现象在当时的实验室并不罕见,大多数人会直接丢弃。 但弗莱明没有这样做,作为一名经验丰富的细菌学家,他敏锐地意识到这可能意味着什么,这团霉菌似乎分泌了某种能够杀死细菌的物质,而且效果非常明显。 经过仔细观察和记录,弗莱明确认污染的是一种青霉菌,他将这种霉菌产生的神秘物质命名为“青霉素”,并开始进行更深入的研究。 接下来的实验证实了弗莱明的判断,青霉素不仅能杀死葡萄球菌,对链球菌、肺炎球菌等多种致命病菌同样有效,更重要的是,它对人体细胞几乎无害。 1929年,弗莱明在《英国实验病理学杂志》上发表了关于青霉素的论文,然而这篇后来被誉为“改变世界”的论文在当时却几乎无人问津,仅被引用了21次。 问题出在哪里?青霉素虽然效果惊人,但极其不稳定,在常温下很容易分解。弗莱明用尽各种方法,也只能提取到纯度不足0.1%的粗制品,根本无法用于临床治疗。 更困难的是,青霉素的产量极低,当时的技术条件下,从大量培养液中只能提取到微量的有效成分,这使得进一步研究变得异常困难和昂贵。 面对这些技术障碍,弗莱明逐渐将注意力转向其他研究,青霉素的研究陷入停滞,这一停就是整整十年,许多人甚至开始怀疑青霉素是否真的具有实用价值。 转机出现在1938年,牛津大学的霍华德·弗洛里在查阅旧文献时,偶然发现了弗莱明的论文,作为一名病理学家,弗洛里立刻意识到了青霉素的巨大潜力。 弗洛里邀请生物化学家恩斯特·钱恩加入研究团队,钱恩是个德国犹太人,因为纳粹迫害而流亡英国,两人决定重新启动青霉素项目,专门攻克提纯难题。 1940年,牛津团队取得重大突破,他们开发出冷冻干燥技术,成功提取到高纯度的青霉素,动物实验显示,这种“神奇药物”能够挽救濒死的实验鼠。 1941年2月,第一例人体试验开始了,患者是一名43岁的警察,因为玫瑰刺伤引发全身感染,生命垂危,注射青霉素后,他的病情迅速好转,体温下降,伤口愈合。 然而好景不长,由于青霉素储量不足,治疗被迫中断,没有药物维持的患者病情恶化,最终还是死去了,这个悲剧性的结果让研究团队意识到,必须解决大规模生产的问题。 此时正值二战最激烈的时期,英国本土遭受德军轰炸,工业生产能力严重不足,弗洛里决定将希望寄托在大西洋彼岸的美国。 1941年夏天,弗洛里和同事携带青霉菌样本秘密前往美国,他们的衣服口袋里藏着珍贵的菌种,一旦飞机被击落,这些菌种就能随身保存下来。 美国政府很快认识到青霉素的战略价值。这种药物不仅能拯救伤兵的生命,还能大大提高军队的战斗力,青霉素研究被列为最高机密,与原子弹项目并列。 美国的工业化生产能力很快显现出来,通过深罐发酵技术,青霉素的产量实现了几何级增长。到1943年,美国已经能够满足军队的基本需求。 1944年诺曼底登陆时,每个盟军士兵的急救包里都装着青霉素,这种“奇迹药物”将伤口感染的死亡率从15%降低到1%,挽救了无数年轻生命。 战争结束后,青霉素迅速进入民用市场,肺炎、脑膜炎、败血症等曾经的不治之症,现在只需要几针青霉素就能治愈,人类终于找到了对抗细菌感染的强大武器。 1945年,弗莱明、弗洛里和钱恩因为青霉素的发现和应用共同获得诺贝尔生理学或医学奖,颁奖词中特别强调了三人的协作贡献:“发现者、开发者和应用者缺一不可。” 有趣的是,弗莱明在获奖演说中多次强调牛津团队的贡献,他说:“我只是发现了青霉素,但弗洛里和钱恩才是真正把它变成救命药的人。” 青霉素的成功开启了抗生素时代,链霉素、氯霉素、四环素等新型抗生素相继问世,人类对抗疾病的能力得到前所未有的提升。 据统计抗生素的广泛应用使人类平均寿命延长了10—15年,20世纪50年代后,因感染而死亡的病例大幅减少,这在人类医学史上具有里程碑意义。 然而青霉素的故事并没有就此结束,随着抗生素的大量使用,细菌耐药性问题开始显现,一些细菌产生了能够分解青霉素的酶,使这种“神奇药物”失去效力。 今天中国已经成为世界最大的青霉素生产国,年产量占全球总量的60%以上,但与此同时,科学家们也在不断寻找新的抗菌药物,应对日益严重的耐药性挑战。