乔冠华病逝后,章含之和乔家儿女出书打笔仗,双方各执一词。

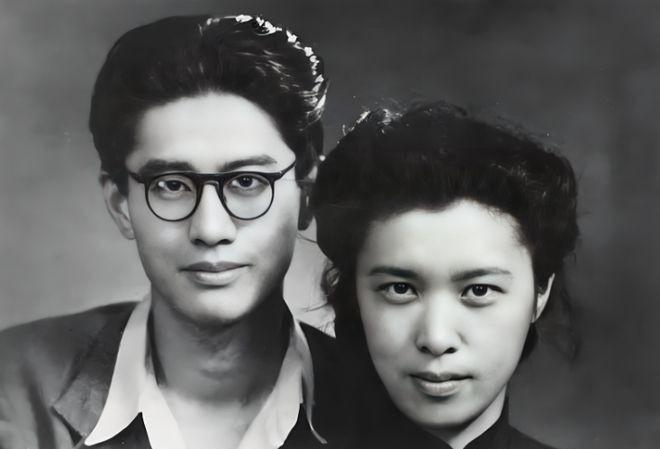

1983年3月10日清晨,凛冽寒风透过病房窗户,女儿乔松都接过父亲递来的几封信,轻声回应:“放心,我会妥善保管。”这简短对话,却如同导火索,引燃了近二十年的家族纷争。乔冠华在国际舞台上的地位举足轻重,一句“我们回来了”,激荡着亿万国人的心弦。在亲人眼中,他只是个渴望平静晚年的父亲。1970年,妻子龚澎离世后,他与儿女相依为命,母亲的遗照和父亲珍藏的唱片,成为他们漂泊生活中唯一的慰藉。1973年,章含之的出现,打破了这份平静。这位外交部才女,与乔冠华的结合,在北京外交圈内并非秘密,但从订婚到结婚,时间之短,令人咋舌。友人纷纷表示欣慰,认为乔部长终于有人照料了。乔家兄妹却感到失落,父亲的世界再次被工作和爱情占据,他们与父亲的距离越来越远。

1974年初春,乔家住宅的变故在外交部不胫而走:乔宗淮趁父亲外出休养,将家中物品搬走,他解释为腾空房间并整理母亲遗物。章含之却在回忆录中描述了截然不同的场景,她形容家中如同遭遇了龙卷风,所有物品散落一地。她甚至向当时的公安部长李震反映此事,一度升级为重大事件。幸亏乔宗淮的岳父彭加仑及时调解,才避免了更严重的冲突,但矛盾并未真正化解。

乔冠华去世后,留下了大量未整理的文稿和互相矛盾的口述记录。章含之和乔家兄妹各自撰写回忆录,试图还原父亲的人生。1998年,章含之的回忆录出版,书中指责子女反对再婚出于经济利益,并提到大量唱片“不翼而飞”,引发轩然大波。四年后,乔松都的回忆录出版,她淡化了财产纠纷,强调母亲临终的嘱托,并否认了唱片数量的描述。这场文字战争迅速升级为公众事件,读者也陷入扑朔迷离的叙事中。

两本书虽然观点相左,却都指向同一个时间点:1970年代后期,乔冠华的政治地位下降,健康状况恶化。家庭内部,围绕着资源和地位的重新分配,矛盾日益激化。这场争论不仅关乎亲情伦理,也反映了那个时代干部家庭在社会变革中面临的财富和人脉重新洗牌。

乔宗淮继承父业,成为驻外大使,但始终回避谈及继母;章含之则活跃于文化界,展示着乔冠华留下的唱片,其去世前捐赠的档案中,明确标注了“1973年前”和“1973年后”的资料,似乎试图在历史中留下自己的印记。同辈外交官认为,这场争执是传统家庭观念与现代婚姻观的冲突。乔冠华晚年渴望的是一个平静的家,爱、责任和利益的交织,最终让矛盾越积越深。

两本书如同两面镜子,展现了同一历史事件的不同侧面,却又互为补充。遗憾的是,当事人已不在人世,真相只能从留存的文字中寻找。乔松都保管的几封信,或许隐藏着和解的契机,但一切都已经太迟了,公开的裂痕已无法弥合。信尾简单的“冠华”二字,如同他外交生涯中精准的标点,而信中的内容,至今仍是一个未解之谜。