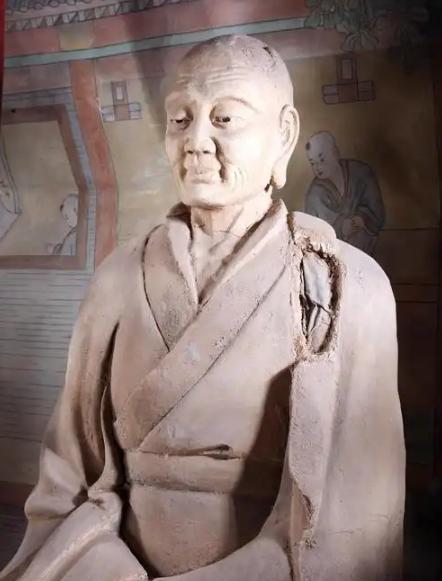

1996年山西一位名叫李金锁的村民,在清扫佛像时,无意中将佛像上的泥皮碰掉了,于是他拿起一看,顿时大吃一惊,这究竟是怎么回事呢? 山西介休市村民李金锁拿着扫帚在绵山正果寺做清洁工作,他万万没想到,手中扫帚的一次无意碰撞,会揭开一个沉睡千年的秘密。 当扫帚碰掉佛像表面一块泥皮时,露出的不是预想中的木质或石材,而是森白的骨骼,这一刻不仅李金锁愣住了,在场的所有人都被这个意外发现震撼了。 "那时候我真的被吓到了,佛像里怎么会有真的骨头?"时隔多年,李金锁回忆起当时的情景仍然记忆犹新。他立即停止了清扫工作,第一时间通知了当地文物部门。 消息很快传到了山西省文物局,专家组紧急赶赴现场,经过仔细勘查后确认,这确实是一具保存完好的僧人遗骸,而且制作工艺极其特殊,这种将高僧遗体包裹在泥塑佛像内部的做法,在佛教中有个专门的名词——"包骨真身像"。 令人意外的发现还在后面,随着调查范围的扩大,考古队陆续在绵山的云峰寺、正果寺等古老寺庙中,又发现了14尊类似的包骨真身像,加上最初发现的那尊,总数达到了15尊。 这些真身像大多分布在海拔2000多米的悬崖峭壁上,隐藏在那些看似普通的古寺之中,它们就这样静静地坐了上千年,直到李金锁的那次意外发现,才重新出现在世人面前。 绵山的佛教历史可以追溯到北魏时期,在唐代达到鼎盛,当时这里有大小寺院300多座,僧人超过5000人,规模之大在整个北方地区都极为罕见,唐太宗李世民还曾下旨在这里修建云峰寺,足见其地位之重要。 这些包骨真身像的制作工艺让现代人叹为观止,首先要用上等檀香木搭建骨架,然后用当地特产的黄土混合糯米浆和麻纤维,一层层地包裹在遗体外面,最后再施以精美的彩绘,让整尊佛像看起来与普通泥塑佛像无异。 在所有发现的真身像中,最具传奇色彩的要数正果寺的那尊,经过考证这尊真身像的主人是唐代高僧田志超。在当地关于田志超有着"白日飞升"的神奇传说,而考古发现证实了他确实选择了这种特殊的"肉身不坏"方式。 田志超真身像保存得相当完好,身着袈裟,双手结印,面部轮廓依然清晰可辨,这种保存状态在佛教界被称为"全身舍利",与常见的火化后形成的舍利子完全不同,需要极其特殊的修行基础和防腐处理技术。 然而这些珍贵的文物也经历了风雨飘摇的岁月,在上个世纪的战乱中,一些真身像遭到了不同程度的破坏。现在保存相对完整的只有7尊,其余的都有不同程度的损坏。 从1997年开始介休市政府启动了专门的保护工程,他们为这些真身像建造了专门的展陈环境,保持恒温恒湿,确保文物不再受到自然因素的侵蚀,文物保护部门每隔半年就会对真身像进行一次专业养护,就像照顾活人一样细致。 如今这些千年真身像已经成为绵山最重要的文化名片,每年都有数十万游客专程前来瞻仰这些佛教文化的瑰宝。不过,为了更好地保护文物,景区制定了严格的参观规定:游客必须保持一米以上的距离,严禁使用闪光灯拍照,更不能触摸。 从李金锁的意外发现到现在,已经过去了近30年,这15尊包骨真身像见证了中国佛教文化的深厚底蕴,也展现了古代工匠的精湛技艺,它们静静地坐在那里,就像千年前一样,继续守护着绵山这片神圣的土地。 这些真身像不仅仅是历史的见证者,更是文化传承的载体,它们提醒我们,在这片古老的土地上,曾经有着如此灿烂的佛教文化,有着如此精湛的工艺技术,有着如此深厚的精神追求。 这或许就是文物的真正意义,不仅要让我们看到过去,更要让我们思考现在和未来,在快节奏的现代生活中,这些安静坐了千年的高僧真身,给我们带来的不仅是震撼,更是一种内心的宁静和思考。 信源: 山西省文物局《绵山包骨真身像调查报告》 山西古籍出版社《绵山志》 中华书局《山西通志·宗教志》 新华社《山西介休加强绵山真身像保护》