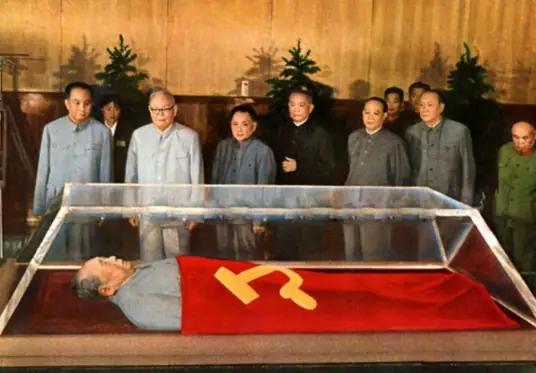

1976年毛主席离世当晚,中央秘密找到徐静求助,可以说没有她的出手,现在的我们就无法再瞻仰到毛主席的遗容。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1976年9月9日凌晨,毛主席在北京逝世,终年83岁,这一消息对整个国家来说如同晴天霹雳,中央领导在极度悲痛中迅速展开了相关工作。 为使人民得以瞻仰毛主席遗容,中央在当晚便决定对遗体进行特殊保存,这个任务极为紧迫又极为重要,不容有任何差错,中央第一时间联系了中国医学科学院的形态学专家徐静。 徐静当时担任基础医学组党支部书记兼形态学教研室副主任,曾在苏联留学多年,在组织学与形态学领域拥有扎实的专业经验,她在接到通知后立即进入工作状态,简单了解情况后,向中央提出了三项要求。 第一是必须成立专家团队,共同制定遗体保存方案;第二是尽快查看毛主席遗体,确认其身体状态;第三是调配相关药品和器械,并要求如在国内无法获取,需动用全国甚至国际资源全力保障。 中央充分理解并支持徐静的要求,她很快赶到毛主席生前住所,对遗体进行了初步检查。 她记录了毛主席的身高、皮肤状态、关节灵活度等关键数据,并注意观察了皮肤颜色和弹性,这些都是决定防腐方式的重要依据。 随后,徐静返回医院,联合形态学、解剖学等相关科室的专家紧急成立小组,对遗体保存的方案展开研究,团队很快达成初步共识,决定采用一种新型的综合保存方案,兼顾防腐、防干和外观保持。 当时技术条件有限,国内对长期保存遗体的经验几乎为空白,专家们查阅了大量资料,参考了苏联保存列宁遗体的方法,又根据毛主席身体情况作了调整。 第一阶段任务是在毛主席遗体尚处于良好状态时完成基础防腐处理,由于不便外移,徐静团队将工作地点设在毛主席住所内的浴室,经过严格清洁和消毒后临时改造为操作间。 操作期间,团队成员全程轮流值守,观察遗体的各项变化,并进行记录和微调,确保方案按步骤执行。 不久后,毛主席的遗体移送至人民大会堂供群众吊唁,由于前来吊唁的群众极为踊跃,人数超出预估,室内温度不断上升,原定保持低温的计划受到影响,高温环境加速遗体变化。 徐静和团队迅速建议取消乐队演奏,调暗照明灯光,并在遗体上方加装有机玻璃罩,初步隔离外界热源和湿度,这些措施一定程度上稳定了环境条件,为吊唁活动顺利进行提供保障。 毛主席遗体在人民大会堂停留一周后,中央决定进行长期保存,并筹建毛主席纪念堂,但纪念堂尚未建成,必须另觅场所暂时安置遗体,经过慎重考虑,中央安排将遗体秘密转移至一个编号为“769”的特殊设施。 这个设施具备基本的恒温、无尘、避光条件,由专门小组进行日常监测和保养,徐静继续担任核心负责人,她和团队日夜轮班,每天记录环境温度、遗体状态变化,并定期进行必要的保护操作。 为配合长期保存,科研人员与工厂技师联手制造出我国首个水晶棺,这具棺体使用光学玻璃,具有良好的密封性和抗震能力,棺体内置温湿控制系统,能在较长时间内维持恒定环境。 经过反复试验与改进,最终成品于1977年夏天制作完成,具备良好的可视性和保护效果,水晶棺装配完成后,毛主席遗体于8月中旬从“769”设施秘密转运至纪念堂内部,在工作人员小心操作下安置完毕。 1977年9月9日,毛主席逝世一周年之际,毛主席纪念堂正式落成并对外开放,毛主席遗体安卧水晶棺中,接受人民瞻仰,成为一种永恒的纪念方式,整个保存过程横跨一年时间,技术难度极大,心理压力极重。 徐静带领的专家团队凭借专业素养和坚定意志,在没有成熟经验可借鉴的条件下完成了这一项艰巨任务,她本人也因此被任命为纪念堂管理局副局长,继续负责毛主席遗体的保护工作。 毛主席遗体得以如此保存至今,不仅凝聚了无数科研工作者的智慧和心血,更离不开徐静在关键时刻的冷静判断与科学决策。 若非她在第一时间提出专业方案、协调资源、亲自执行,毛主席遗容或许早已无法完整保留。 正因如此,后人才能在今日亲眼见到这位伟人的音容笑貌,寄托无尽哀思,徐静与她的团队,用实际行动记录下这段历史,也完成了一个时代赋予的使命。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:毛泽东遗体保存过程——光明网