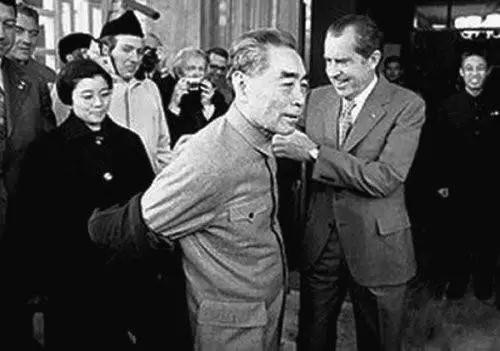

美国总统尼克松曾说:“中国如果没有周恩来,就可能不会燃起革命之火;如果没有周恩来,就会烧成灰烬。” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 美国前总统尼克松曾说:“中国如果没有周恩来,就可能不会燃起革命之火;如果没有周恩来,就会烧成灰烬,”这句话传开后,很多人深感震撼,一位外国领导人能有这样的评价,并不常见。 尼克松与周恩来曾多次会面,他看得清楚,也说得明白,周恩来在中国革命和新中国建设中的地位,并不只是一个“总理”,而是一位让国家从混乱中走向秩序、从危机中走向希望的关键人物。 中国革命之初,局势极为动荡,无数人牺牲,战火四起,中央红军多次遭受打击,在这样的背景下,能有人稳定后方、整顿纪律、调和内部矛盾,不是一件容易的事。 周恩来做到了,他担任中共中央特科负责人时,多次挫败敌人的破坏,保护了党的核心成员,中央机关在多地转移过程中,他反复部署安全措施,确保核心领导人转移顺利。 在党组织多次遭到破坏时,他一边处理内部泄密问题,一边组织力量迅速恢复工作,保障党的战斗力不至于彻底丧失。 红军长征,是中国革命的关键转折,途中条件极为艰苦,缺粮断药,战斗频繁,队伍多次陷入生死关头,周恩来不仅负责作战计划,也要在干部之间协调意见。 一次战役中,红军本计划攻打一处敌军据点,多数人赞成,少数反对,周恩来没有简单服从少数人的坚持,也没有武断拍板,他详细分析局势,提出按有利于保存力量为第一要务来调整方案。 最终敌军防守未动,红军成功避开损失,像这样避免不必要牺牲的决策,他做过很多次,他不是在战场上最耀眼的人,但他永远站在关键点,掌握方向。 建国前,国共关系复杂,为了争取抗日民族统一战线,周恩来担任中共代表赴重庆谈判,他不顾个人安危,穿梭于会场与各界人士之间,几个月里数百场会谈,没有一次懈怠。 他懂得在最复杂的关系中寻找最小公约数,用理性和耐心为中国换来喘息机会,后来国共和谈失败,全面内战爆发,但他为争取和平所作的努力,给许多中间力量留下深刻印象。 有人评价他讲话不激进,态度不退缩,分寸掌握得极好,他不是战场上的将军,却在谈判桌上为国家博弈出了珍贵的时间。 新中国成立后,国家百废待兴,制度、经济、民生一切从零开始,周恩来担任国务院总理,他必须处理政府日常工作、推进国家计划,还要应对外交事宜。 他每天只睡三四小时,大部分时间都在办公室或会议上,第一部五年计划实施初期,钢铁、煤炭、电力几乎都得从头建起。 他深入企业视察,督促各部门完成任务,有一次在东北某地,一家新建厂矿因调度问题无法开工,周恩来得知后立即组织部委协调,仅用一周就让工程重新启动。 外交方面,周恩来以沉稳、坚决的态度建立起中国新政权的国际声誉,1955年他率团出席万隆会议,在会上提出和平共处五项原则,赢得亚洲和非洲国家的尊重。 会议期间多国代表对中国持观望甚至敌意态度,周恩来以不卑不亢的风度与之交涉,争取到广泛支持。 后来中美关系破冰,他是促成尼克松访华的主要推动者,他多次与美国国务卿接触,用清晰逻辑和实际关切化解分歧,为中美关系发展铺平道路。 即使在身体每况愈下时,周恩来也没有放弃工作,1974年患上重病后,他仍坚持批阅文件,医生建议他休息,但他认为国家还未完全稳定,不能放松。 一次会议,他病重到难以站立,却坚持完成报告讲稿,直到嗓音嘶哑,去世前,他留下的个人财产几乎为零,只有一份简短的遗嘱,工作人员统计,他和夫人邓颖超节省下来的工资大部分都交了党费。 有人说他是人民的总理,也有人说他是国家的“总管家”,但他自己从未这样评价过,他只是把分内的事做到底,尽责到最后一刻。 1976年1月8日,周恩来去世,举国哀悼,首都数十万群众自发上街送别,很多人流着泪默哀,他没有留下豪言壮语,却用一生写下忠诚。 他所做的,不是惊天动地的个人壮举,而是一次次将国家从边缘拉回正轨的关键举动,毛泽东是中国革命的引路人,而周恩来,是那根撑起帐篷的支柱,不夺目但不可或缺。 尼克松的那句评价,不是客套话,周恩来不只点燃了革命的火,更是在无数风口浪尖,护住了这团火,他让中国革命没有烧成灰烬,也让新中国能稳步前行,这份功绩,不需要修饰,只需记住。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:缅怀|如今盛世!倘若您在该多好——中国军网