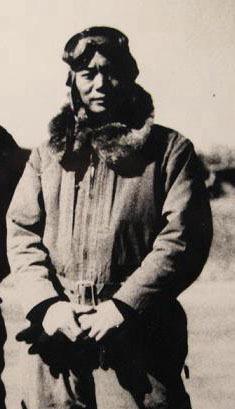

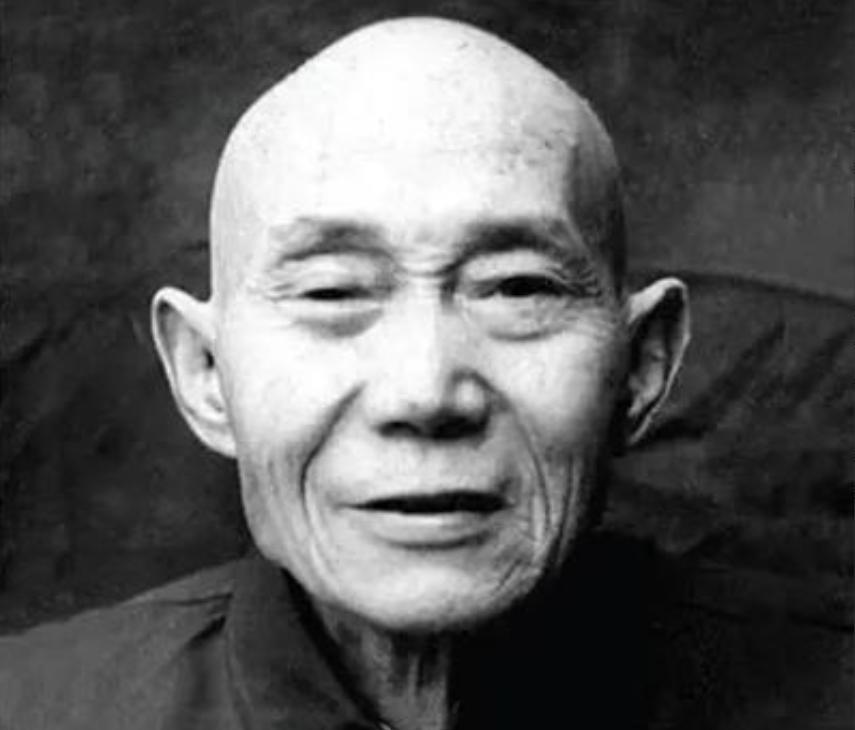

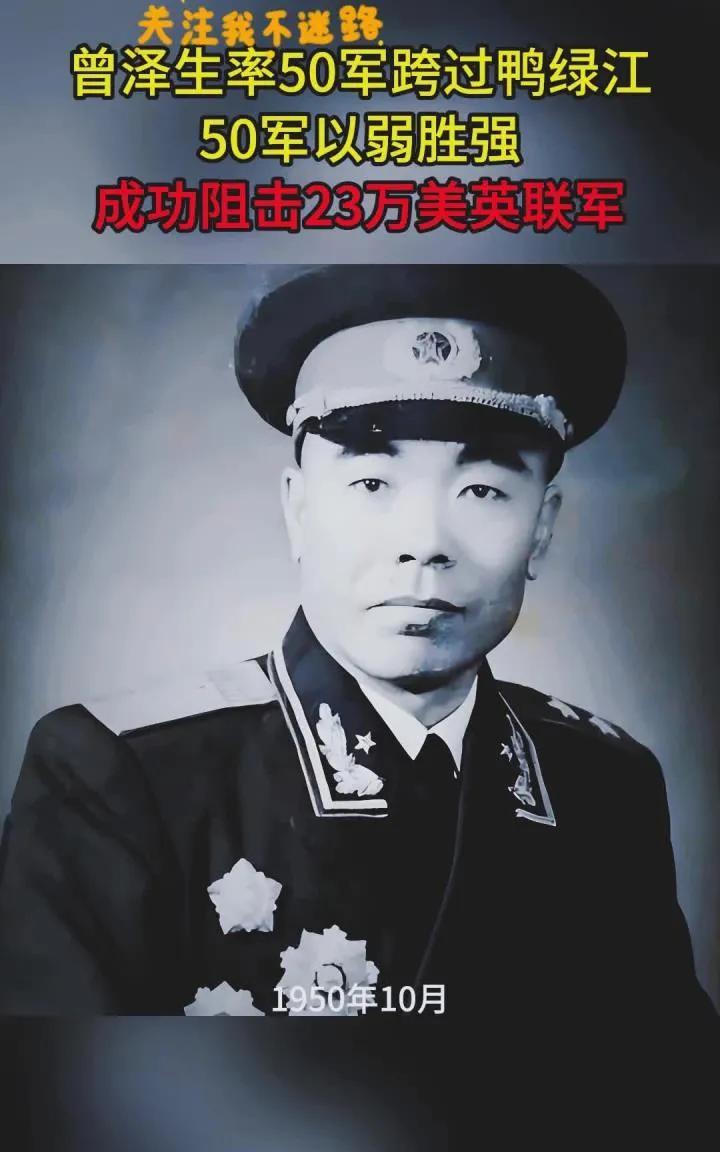

1945年,日本空军大队300多人被八路军俘虏,一个少佐大胆指着东北民主联军参谋长伍修权腰间:“可否将这把配枪送我?”伍修权豪爽卸下枪递过去,从此,我国就多了一个新兵种…… 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1945年9月,日本宣布无条件投降,持续八年的抗日战争画上了句号,东北的日本关东军被迫撤离,但其中一支特殊的部队却没能及时接到撤退命令。 他们是日本空军的技术骨干,驻扎在辽宁凤凰城一带,由林弥一郎少佐带队,共有三百多人,并掌握着46架飞机。 这支部队本想寻找退路,但由于战局混乱,又担心落入苏联红军之手,最终选择逃入山区,在那里与中国东北民主联军相遇。 这支部队并没有立即投降,他们仍然保持着较高的组织性和技术素养,东北民主联军得知情况后,决定采取包围劝降的方式。 经过几天的谈判和斡旋,日本空军人员最终放下武器,由林弥一郎代表整队投诚,作为当时东北民主联军的参谋长,伍修权前往处理此事。 在一次简朴的会面中,林弥一郎提出了一个出人意料的请求,他希望伍修权赠送自己佩戴的那把配枪。 那是一把美制手枪,是伍修权在长征中缴获并一直使用的武器,这种要求极为少见,特别是在一个战败军官向胜利一方提出这种要求的背景下。 伍修权没有拒绝,他将这把陪伴自己多年的手枪取下,交给林弥一郎,这一举动没有太多言语,但让在场的日本军人感到震动。 他们原本担心被羞辱、被虐待,却看到了对手的尊重和信任,这把枪不仅是一件武器,更是一个信号,这份信号让林弥一郎下定决心与这支部队合作。 在随后的几个月中,这三百多名日本航空技术人员被编入东北民主联军航空组,负责飞机维护、驾驶培训和基础设施建设,当时中国几乎没有自己的空军力量,飞机数量极少,飞行员更是稀缺。 这支原日军部队成为新中国空军起步的重要资源,为了提高飞行技术,东北民主联军决定设立自己的航空学校,这项任务也落在了林弥一郎及其部下肩上。 1946年3月,东北民主联军航空学校在通化正式成立,林弥一郎被任命为主任教官,负责教学体系的建立和飞行员训练工作,起初的条件非常艰苦,航校没有标准的训练设备,燃料严重短缺。 技术人员尝试将汽油和酒精按比例混合,以此代替正规航空燃油,缺乏牵引车,他们就用马车拉动飞机。 为了保证教学持续进行,技术人员将三架受损教练机拆卸重组,拼出一架勉强可用的飞机,这些都为日后飞行员的培养争取了宝贵时间。 在教学方面,林弥一郎制定了一套适合当时中国飞行学员的训练方法,他根据中国飞行员基础薄弱的现实情况,强调地面基础学习和模拟演练。 在他的带领下,第一批受训飞行员迅速成长,其中不乏后来成为新中国空军主力的王海、张积慧等人,这些飞行员在朝鲜战争中表现突出,取得击落敌机的优异战绩。 1949年10月1日,新中国成立,在开国大典的阅兵式上,17架飞机飞过天安门上空,其中多数由东北航校培养的飞行员操控,这一刻,是中国空军真正意义上的首次亮相。 这些飞行员之中,有不少受过林弥一郎指导,他们的飞行技术,甚至战术动作,与当年林弥一郎的训练记录高度一致,曾经的敌军教官,成为中国空军的重要奠基者。 林弥一郎在此后的岁月中逐步融入中国社会,上世纪八十年代,他以中日友好协会成员身份回访中国。 他特意提出希望参观东北老航校旧址,站在当年简陋的跑道边,回忆起那段特殊的经历,在沈阳航空博物馆中,他看到了那把伍修权赠送的手枪,它被作为重要历史文物展出,成为一段特殊中日关系的见证。 2011年日本大地震后,中国老一代飞行员的家属通过红十字会向林弥一郎的家乡捐款。 这份跨越半个多世纪的情谊,在灾难中显得格外沉重而温暖,林弥一郎的职业精神和贡献,也在中国航空史中留下了重要的一页。 那一次赠枪的举动,并没有多少华丽的语言,也不是事先策划的政治安排,只是一种出于判断与信任的自然反应,但正是这个决定,开启了一段历史转折。 它使一支原本面临遣返、分散甚至被清算的日本部队,成为推动中国空军发展的一股力量。 一把枪换来的,不仅是技术的引入,更是对专业的尊重和对未来的开放,这段历史被时间沉淀后仍值得反思,因为它不只是一个国家军事力量的起点,也是一段关于理解与选择的记录。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:林弥一郎——百度百科