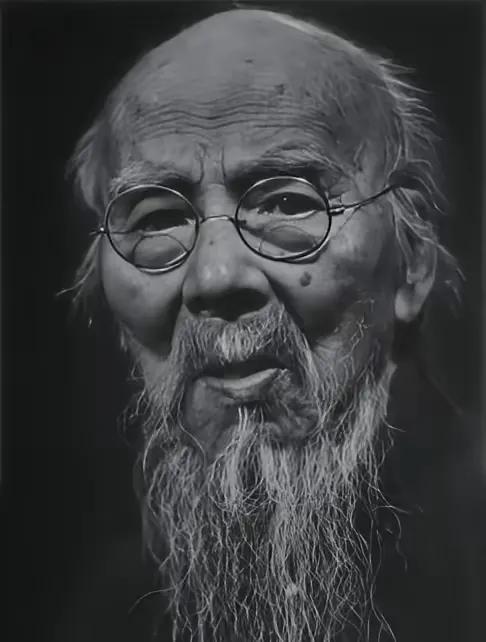

1926年冬,北京城飘着细雪,62岁的齐白石用卖画攒下的两千银元,在跨车胡同买下一座四合院。随着他的画作在日本展出名声大振,每天上门求画的人络绎不绝,几乎踏破门槛。老爷子不胜其扰,女仆也拦不住那些硬闯的访客,他宝贵的作画时间被搅得七零八落。无奈之下,他在大门外贴了张告示,想找个能镇住场面的看门人。 告示贴出去不到三天,一个穿着洗得发白旧长衫的瘦高老头找上门来。他头发花白,面皮干瘦,说话带着一种特别的圆润腔调:“老朽尹春如,从前在肃亲王府当差,如今只求个落脚吃饭的地方,愿替先生看好这门庭,不要分文工钱。”齐白石打量着他,注意到对方枯瘦的拇指上,有个明显的圆形凹痕,那是常年戴扳指留下的印记。清朝已亡十几年,这些老太监就像紫禁城的影子,散落在胡同深处无人理会。齐白石想了想,点头应下了。 尹春如搬进门房小屋时,只带了个褪色的蓝布包袱。他手脚麻利地收拾起来,擦亮铜门环,在窗下摆了两盆普通的秋海棠,那间破旧的小屋竟很快显出了几分生气。最初一个月,齐白石暗中留意着这个“免费”的门房。达官贵人上门,尹春如弯腰行礼的幅度总是恰到好处;普通百姓来访,他会递上一碗热茶,让人暖和着等候。最让齐白石惊讶的是,有一次,一个穿着体面的日本商人带着厚礼来求画,尹春如隔着门缝瞧了一眼,回头就对齐白石低声道:“先生,那人袖口掩着,露了半道军刀疤,怕不是善类。”后来打听才知道,那商人专为关东军倒卖中国名画。 齐白石这才明白,这个看门的老太监远比他想象的有能耐。按约定,齐白石每月初一送尹春如一幅画作权当“薪水”。老太监总是小心翼翼地用油纸包好,收进一个老旧的樟木箱里。曾有个古董商出价三百大洋,想买下他积攒的那些画,尹春如直接合上箱子:“齐先生的虾子,看着是要从纸上游进人心里的,这价码,辱没了艺术。”这话传到齐白石耳中,当晚他就提了半斤猪头肉去门房,两人对酌了半宿。酒酣耳热时,老太监说起当年在肃王府如何辨别琉璃摆件的真伪,齐白石恍然大悟,拍着腿笑道:“原来你给我当看门人,是憋着劲儿想学鉴赏啊!” 时光荏苒,青砖院墙上爬满了岁月的痕迹。尹春如有时会趁齐白石画虾时,悄悄往砚台里捻进一小撮细盐。齐白石后来发现,这样磨出的墨,画出的虾须果然格外透亮有韧性。他追问,老太监才搓着手解释:“早年伺候王府的画师时,偷瞧来的小门道。”还有一回,齐白石画白菜总觉得少了神韵,尹春如默不作声地跑到菜市,赊了一颗还带着新鲜露水的秋白菜回来。菜贩子追到胡同口讨钱,老太监情急之下,竟掏出一幅珍藏的画要抵账,气得闻讯赶来的齐白石直跺脚:“那幅画够换一车白菜了!”但当晚,在灯下看着那颗水灵灵的白菜,齐白石笔下的墨色仿佛活了过来。 1937年北平沦陷后,门外常晃荡着伪政府的说客。尹春如便在大门上贴出“白石老人心病复发,概不见客”的告示,暗地里却扶着齐白石翻过自家后墙,到朋友家避难。最危险的一次,汉奸带着日本兵上门搜查所谓的“反日画作”。尹春如眼疾手快,把齐白石刚完成的《群虾图》塞进炕洞里藏好。面对逼问和耳光,他咬紧牙关一声不吭。事后,齐白石握笔的手还在发抖,却坚持给鼻青脸肿的老太监画了一幅肖像,郑重题上“患难知交”四个字。 转眼到了1948年深秋,尹春如的背驼得像张拉满的弓。他默默收拾起那个小小的蓝布包袱,箱底整整齐齐码放着用油纸精心包裹的二十多幅画。齐白石推门进来,一把按住他的手:“急什么!再替我磨一回墨。”画案前,81岁的齐白石提笔蘸墨,一口气为72岁的尹春如画了整整十幅画。盖印时,他的手抑制不住地微微发颤。最后一枚印章落下,尹春如忽然撩起旧袍,端端正正地跪在地上,给齐白石磕了一个头。齐白石眼圈泛红,扭过头去低声嘟囔:“你这老家伙啊,白给我看了二十二年的大门...” 后来齐家后人忆起,尹春如临终前,将这批凝聚着二十多年情谊的画作,全部无偿捐赠给了湖南博物馆。包裹里只留了一张字条,上面是他工整的字迹:“画,该在老百姓眼里活着。”如今跨车胡同那座老四合院仍在,游客们总爱摸摸门房那扇斑驳的木窗棂。他们说,当年齐白石就常趴在这里,看着那位深谙世情的老太监,如何用半生宫廷里历练出的智慧,在这纷乱的世道中,为他守住了方寸清净的天地。