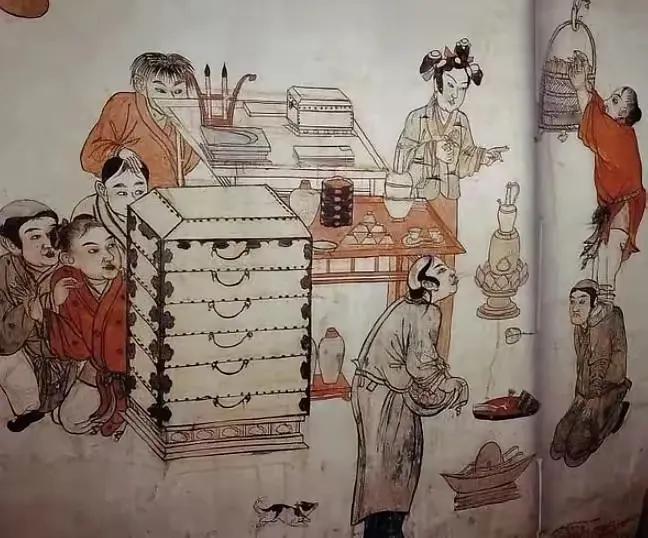

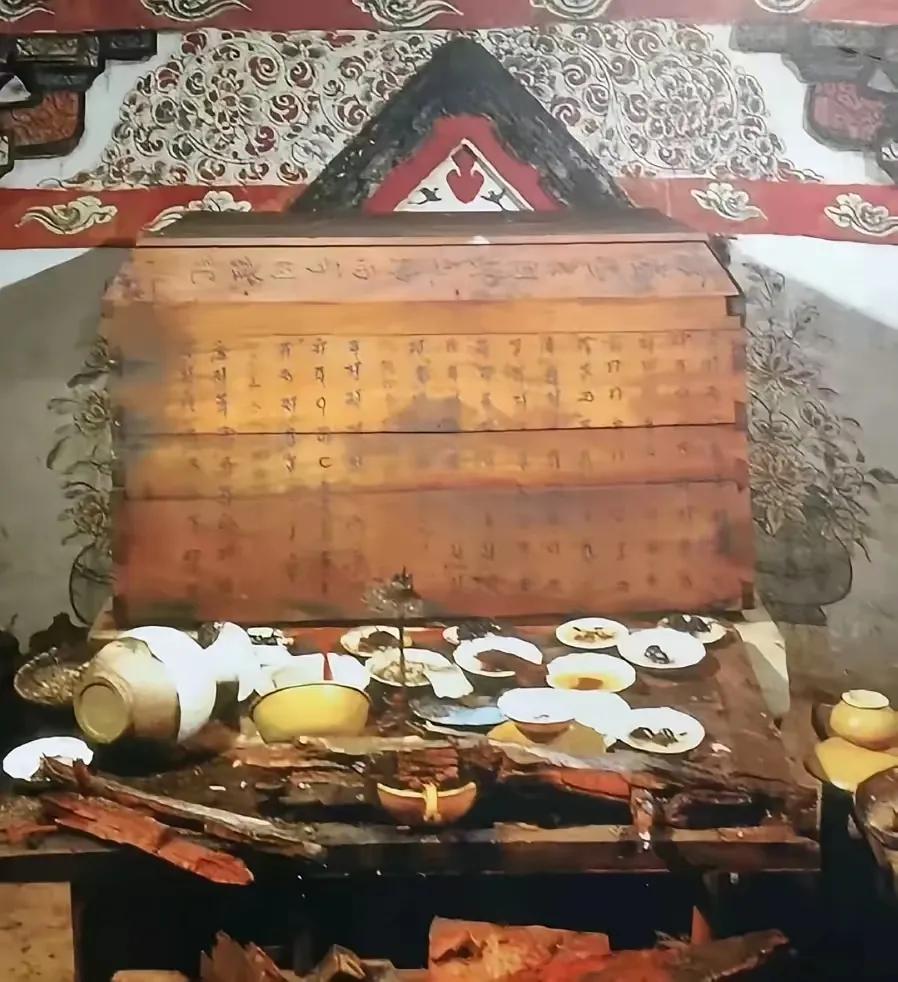

1993年盛夏,河北张家口下八里村,村民王老汉正在自家玉米地里锄草。日头毒辣,汗水浸透了他的旧汗衫。锄头“铛”的一声脆响,震得他虎口发麻,像是砸到了什么硬东西。他好奇地拨开茂密的杂草和滚烫的土坷垃,底下竟露出一个黑黢黢的窟窿,一股带着霉味的凉气猛地窜了上来。王老汉心里咯噔一下,壮着胆子凑近洞口,借着日光往里一瞧,吓得差点叫出声——洞底深处,分明是一座青砖垒砌的墓室!他连滚带爬地跑回村里报了信。 没多久,市里的考古队风风火火赶到了现场。经过一番小心翼翼的清理和挖掘,尘封的墓门被缓缓推开。手电光柱扫进去的刹那,所有人都倒吸一口凉气。这哪里是想象中阴森恐怖的古墓?分明是一间精心布置的地下“居所”!四壁绘满了色彩依然鲜艳的壁画:门口恭敬站立的门吏,端着茶盘的侍女,吹拉弹唱的乐师,甚至还有三位留着长须、分属儒释道的老者围坐对弈的生动场景。抬头望向穹顶,更是令人震撼——漫天星辰构成的二十八星宿图,竟与源自西方的黄道十二宫图案交相辉映,无声诉说着千年前的文化交融。 然而,更让在场所有人头皮发麻的景象出现在墓室中央。那里稳稳当当地摆着一张长约一米的木桌,桌上竟是一席完整的酒宴!碗盘杯盏摆放得整整齐齐,仿佛主人刚刚起身离席,宾客随时会入座。凑近了细看,青瓷碟子里盛着干瘪发黑的秋梨核,旁边的小碗里是几串早已脱水皱缩成深褐色的葡萄干。最诡异的是另一个盘子里,码放着37颗油光发亮、饱满浑圆的板栗,在灯光下泛着深褐色的光泽,竟像是刚炒出锅不久!桌子中央还立着一个黄铜小酒壶。一位老专家小心翼翼地拔开塞子,一股醇厚绵长的奇异酒香,历经千年,幽幽地弥漫开来,瞬间充满了整个墓室。 “怪了,人呢?”有人嘀咕。大家这才发现,墓室里竟然不见棺椁。直到有人指着角落惊呼:“在这儿!”众人围过去,只见角落里静静停放着一具柏木棺椁,棺盖上密密麻麻写满了朱红色的梵文《陀罗尼经咒》。棺盖被谨慎地开启,里面没有完整的尸骨,只有叠放整齐的两套衣物和一些细碎的骨灰遗骸。墓主人的身份,终于随着一同出土的墓志铭揭晓。他叫张文藻,生于辽代一个显赫的贵族之家,身材魁梧,性情豪爽。三十岁后笃信佛教,戒绝酒色,乐善好施,在当地极有声望。他四十六岁辞世,二十年后才与发妻合葬于此。夫妻二人皆虔诚信佛,故死后依循佛法进行了火化。 墓中并未发现任何金银珠宝,唯一称得上“财宝”的,就是这桌奇异的素宴。这桌酒席,究竟是祭祀之用,还是别有深意?正当众人困惑不解时,墓志铭上的一段文字给出了答案:“凡后世入吾寝茔者,阅吾一生皆为吾友,当以酒肉相待。”原来,这位辽代的贵族居士,早已超脱了生死大防。当其他墓主用铁壁铜墙、恶毒诅咒来防备后世侵扰时,张文藻却以跨越千年的素席美酒,向所有踏入他长眠之地的人,表达着一份豁达的善意与无声的欢迎。 至于那37颗历经千年依旧油亮如新的板栗,专家们最终揭开了谜底:墓室采用多层石灰混合黏土严密封闭,加上北方特有的干燥气候,在微观层面形成了接近真空的稳定环境,如同一个天然的保鲜柜,才让这些有机遗珍奇迹般地抵抗住了时光的侵蚀。如今,这桌独一无二的“千年宴席”已成为国宝级文物。那37颗沉默的板栗,静静陈列在冀北文物馆的展柜里,向每一位驻足凝望的现代人,无声传递着张文藻那份穿越时空的洒脱与温情。